江西省海绵城市建设技术导则(试行)

目 录

前 言

为贯彻落实《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发

[2015]75 号)和《江西省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》

(赣府厅发〔2016〕4 号)的要求,规范江西省海绵城市规划与建设,江西省住 房和城乡建设厅委托江西省城乡规划设计研究总院编制了本导则。

编制组经过广泛调研与深入研究,认真总结各地海绵城市建设现状经验及问 题,借鉴国内外的先进标准和要求,在广泛征求意见的基础上,因地制宜地结合 江西省的实际情况进行编制。

本导则共十章,内容包括:1.总则;2.术语;3.建设标准与指标体系;4.规划; 5.设计;6.工程建设;7.维护管理;8.实施效果评估;9.引用及参考的文件;10. 附录。

执行本导则时,用词“必须”表示很严格,反之为“严禁”;用词 “应”表示严格, 在正常情况下均应这样做,反之为“不应”或“不得”;用词 “宜”表示允许稍有选择, 在条件许可时首先应这样做,反之为“不宜”;用词“可”表示有选择,在一定条件 下可以这样做。

本导则由江西省住房和城乡建设厅负责管理,由江西省城乡规划设计研究总 院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送江西省城乡规 划设计研究总院《江西省海绵城市建设技术导则》编制组(地址:南昌市二七北 路 610 号,邮编 330077),以供今后修订时参考。

导则编制过程中,得到了江西省水利厅、江西省气象局、萍乡市海绵城市试 点建设工作领导小组办公室等单位的大力支持,在此表示感谢!

本导则自发布之日起施行。

主编单位:江西省城乡规划设计研究总院 协编单位:江西省气候中心

萍乡市建筑设计院 北京清控人居环境研究院有限公司 江西萍乡龙发实业股份有限公司

主要起草人: 王 滢 江新洪 高 伟 周小伟 刘靖文 王玉琳 李云汉 邓文君 杨 竞 易桂秀 王益东 肖池明 李 智 曾 翔 陈 林 章毅之 胡菊芳 赵冠男 吴 琼 刘 民 马玉良 陈 涛 刘 胜 王啟文

1.总则

1.0.1 为推进国家生态文明试验区建设,打造美丽中国江西样板,全面贯彻落实 国家关于海绵城市建设的相关要求,实现江西省海绵城市的建设目标,提高海绵 城市建设的科学性,指导海绵城市建设中相关规划编制、设计、工程建设、运营 维护与管理、实施评估等工作,制订本技术导则。

1.0.2 本导则适用于江西省城市(含县城)海绵城市规划编制以及建筑与小区、 绿地、道路与广场、水系及排水系统等系统新、改、扩建项目的设计、施工与维 护管理。建制镇可参照执行。

1.0.3 海绵城市建设应坚持规划引领、因地制宜、生态优先、安全为重、近远期 统筹建设、建管并举的原则。

1.0.4 海绵城市建设包括“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种技术措施,涵盖水 生态、水环境、水安全和水资源的多系统融合,注重源头径流控制、排水管渠标 准的提高、内涝防治工程的建设和河湖生态的治理,各类技术措施应同步规划设 计与实施。

1.0.5 海绵城市建设应坚持先规划后建设的原则,以批准的城市(含县城)总体 规划为主要依据,编制海绵城市专项规划,并与排水防涝、河道水系、道路交通、 园林绿地和环境保护等专项规划和设计相协调。应贯彻建设自然积存、自然渗透、 自然净化的海绵城市理念,注重对河流、湖泊、湿地、坑塘和沟渠等城市原有生 态系统的保护和修复,强调采用海绵城市建设的模式。

1.0.6 海绵城市建设需规划、建筑、园林、道路、排水、水利等专业相互配合、 相互协调,各系统建设指标应符合现行的国家及江西省海绵城市建设的相关规 定,并应达到规划确定的海绵城市建设标准。

1.0.7 海绵城市建设项目的实施应根据生态环境、水文地质、施工条件和维护管 理等因素综 合确定,并注重节能环保和工程效益。

1.0.8 海绵城市的各类设施应满足各类设施本身的功能要求;应采取保障公众安 全的防护措施,不得对建筑、绿地、道路的安全造成负面影响。

1.0.9 各城市(含县城)在开展海绵城市建设时,除符合本导则外,还应符合国 家现行相关法律法规、规范及标准的规定。

1.0.10 本次导则为试行版,将随着江西省海绵城市建设的推进和相关工程的实 践,根据实际需要对本导则内容进行适时修订。

2. 术语

2.1.1 海绵城市 sponge city

指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路、绿地和水系等生态系 统对雨水的吸纳、渗蓄和缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗 透和自然净化的城市发展方式。

2.1.2 低影响开发(LID)low impact development

指在城市开发建设过程中,通过生态化措施,尽可能维持城市开发建设前后 水文特征不变,有效缓解不透水面积增加造成的径流总量、径流峰值与径流污染 的增加等对环境造成的不利影响。

2.1.3 年径流总量控制率 volume capture ratio of annual rainfall

根据多年 24 小时降雨量资料统计分析得出,通过自然和人工强化的滞渗、 储存、蒸发(腾)、水质净化(过滤、沉淀等)等方式,得到控制的雨量占全年 总降雨量的百分比。

2.1.4 年径流污染控制率 volume capture ratio of annual urban diffuse pollution

等同于年径流污染物总削减率,雨水经过预处理和低影响开发设施物理沉 淀、生物净化等作用,场地内累计多年平均得到控制的雨水径流污染物总量占多 年平均雨水径流污染物总量的比例。

2.1.5 雨水资源利用率 the ratio of rainwater resource utilization

雨水收集并回用于道路浇洒、园林绿地灌溉、市政杂用、工农业生产、冷却 等的雨水总量(按年计算,不包括汇入景观、水体的雨水量和自然渗透的雨水量) 与年降雨量的比值。

2.1.6 水面率 the water rate

指承载水域功能的区域面积占区域总面积的比率。水域功能是指直接提供可 利用的水源、调蓄区域水资源、降解污染物和吸纳营养物质、保护生物多样性、

休闲旅游、航运、调节气候等功能。

2.1.7 低影响开发设施设计降雨量 design rainfall depth for low impact development facilities

为实现一定的年径流总量控制目标(年径流总量控制率),用于确定低影响 开发设施设计规模的降雨量控制值,一般通过当地多年日降雨资料统计数据获 取,通常用日降雨量(mm)表示。

2.1.8 雨水调蓄 stormwater detention

在降雨期间调节和储存部分雨水,以增加雨水收集回用或削减径流污染、径 流峰值的措施。

2.1.9 雨水渗透 stormwater infiltration

在降雨期间使雨水分散并被渗透到人工介质内、土壤中或地下,以增加雨水 回补地下水、净化径流和削减径流峰值的措施。

2.1.10 雨水滞留 stormwater retention

在降雨期间暂时储存部分雨水,以增加雨水渗透、蒸发并收集回用的措施。

2.1.11 低影响开发设施 low impact development facilities

依据低影响开发原则设计的“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种工程设施的 总称,包括透水铺装、生物滞留设施、植草沟、下沉式绿地、绿色屋顶、人工湿 地、干塘、湿塘、雨水罐、调蓄池、渗井、渗渠、入渗池、植被缓冲带、砂滤系 统等。

2.1.12 绿色屋顶 green roof

又称种植屋面或屋顶绿化,指在高出地面以上,与自然土层不相连接的各类 建筑物、构筑物的顶部和天台、露台上由表层植物、覆土层和疏水设施构建的具 有一定景观效应的绿化屋面。

2.1.13 下沉式绿地 sunken green belt

低于周边地面或道路的绿地的统称。 下沉式绿地有狭义和广义之分。狭义

的下沉式绿地指低于周边铺砌地面或道路在 200mm 以内的绿地;广义的下沉式 绿地泛指具有一定的调蓄容积,且可用于调蓄和净化雨水径流的绿地,包括生物 滞留设施、渗透塘、湿塘、雨水湿地、调节塘等。

2.1.14 雨水花园 rain garden

自然形成或人工挖掘的下沉式绿地,种植灌木、花草,形成小型雨水滞留入 渗设施,用于收集来自屋顶或地面的雨水,利用土壤和植物的过滤作用净化雨水, 暂时滞留雨水并使之逐渐渗入土壤。

2.1.15 透水铺装 pervious pavement

可渗透、滞留和排放雨水并满足荷载要求和结构强度的铺装结构。根据铺装 结构下层是否设置排水盲管,分为半透水铺装和全透水铺装。

2.1.16 生态树池 ecological tree pool

在有铺装的地面上栽种树木时,在树木的周围保留的一块没有铺装且标高低 于周边铺装的土地,可吸纳来自步行道、停车场和街道的雨水径流,是下沉式绿 地的一种。

2.1.17 植草沟 grass swale

用来收集、输送和净化雨水的表面覆盖植被的明渠,可用于衔接其他海绵城 市单项设施、城市雨水管渠和超标雨水径流排放系统。主要型式有转输型植草沟、 渗透型的干式植草沟和经常有水的湿式植草沟。

2.1.18 雨水湿塘 stormwater wet pond, stormwater wet basin

用来调蓄雨水并具有生态净化功能的天然或人工水塘,雨水是主要补给水 源。

2.1.19 生物滞留设施 bioretention system, bioretention cell

通过植物、土壤和微生物系统滞留、渗滤、净化雨水径流的设施。

2.1.20 植被缓冲带 grass buffer

指坡度较缓的植被区,经植被拦截和土壤下渗作用减缓地表径流流速,并去

除径流中的污染物。

2.1.21 渗透管渠 infiltration trench

具有渗透和转输功能的雨水管或渠。

2.1.22 浅层调蓄池 shallow stormwater storage tank

采用人工材料在绿地或广场下部浅层空间设置的雨水调蓄设施,可为矩形镂 空箱体、半管式、管式等多种结构。

2.1.23 路面边缘排水系统 pavement edge drainage system

沿路面结构外侧边缘设置的排水系统。通常由透水性填料集水沟、纵向排水 管、过滤织物等组成的。

2.1.24 生态岸线 ecological slope protection

包括生态挡墙和生态护坡,指采用生态材料修建、能为河湖生境的连续性提 供基础条件的河湖岸坡,以及边坡稳定且能防止水流侵袭、淘刷的自然堤岸的统 称。

2.1.25 陆域缓冲带 land buffer zone

包括陆生植物群落以及布设在其中的防汛通道、游步道、慢行道、休憩平台、 人工湿地、下沉式绿地、植草沟等设施。

2.1.26 地形改造 topography reform

指在原始地形限定的改造范围内通过设计等高线或控制点高程来改造原有 地形的方式。

2.1.27 流量径流系数 discharge runoff coefficient

形成高峰流量的历时内产生的径流量与降雨量之比。

2.1.28 雨量径流系数 volumetric runoff coefficient

设定时间内降雨产生的径流总量与总雨量之比。

2.1.29 点源污染 point source pollution

是指有固定排放点的污染源,如工业废水及城市生活污水,由排放口集中汇 入江河湖泊。

2.1.30 面源污染 non-point source pollution

也称非点源污染,是指溶解和固体的污染物从非特定地点,在降水或融雪的 冲刷作用下,通过径流过程而汇入受纳水体(包括河流、湖泊、水库和海湾等) 并引起有机污染、水体富营养化或有毒有害等其他形式的污染。

2.1.31 黑臭水体 black-odorous water

呈现令人不悦的颜色和(或)散发令人不适气味的水体的统称。

2.1.32 初期雨水径流 first flush runoff

一场降雨初期产生的一定体量的降雨径流。

2.1.33 合流制溢流 combined sewer overflow(CSO)

截流式合流制排水系统在降雨时,超过截流能力的水排入水体的状况。

3. 建设标准与指标体系

3.1 一般规定

3.1.1 海绵城市建设总体目标为“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛 有缓解”。

3.1.2 海绵城市规划和建设应统筹发挥自然生态功能和人工干预功能,以源头减 量为重点,结合过程控制和末端处理,形成完善的雨水综合管理体系。

3.1.3 江西省海绵城市建设应在城市(含县城)自然生态安全格局保护的基础上, 以排水防涝、水污染防治和水环境改善为主要目标,鼓励逐步推进雨水和再生水 资源利用,促进城市资源的综合利用。主要指标包括年径流总量控制目标、年径 流污染量控制目标、排水防涝标准及水资源目标等。

3.1.4 海绵城市规划应根据全省各地的自然地理条件、城市排水设施现状和经济 发展水平,因地制宜进行编制。老城区以问题为导向,新建区以目标为导向,合 理确定城市(含县城)的海绵城市目标及指标体系。

3.1.5 编制城市(含县城)总体规划、详细规划、各类专项规划时,应针对本城 市(含县城)的自然地理特点进行海绵城市建设相关研究,将海绵城市的目标及 指标纳入相应规划体系,并在具体建设过程中落实。

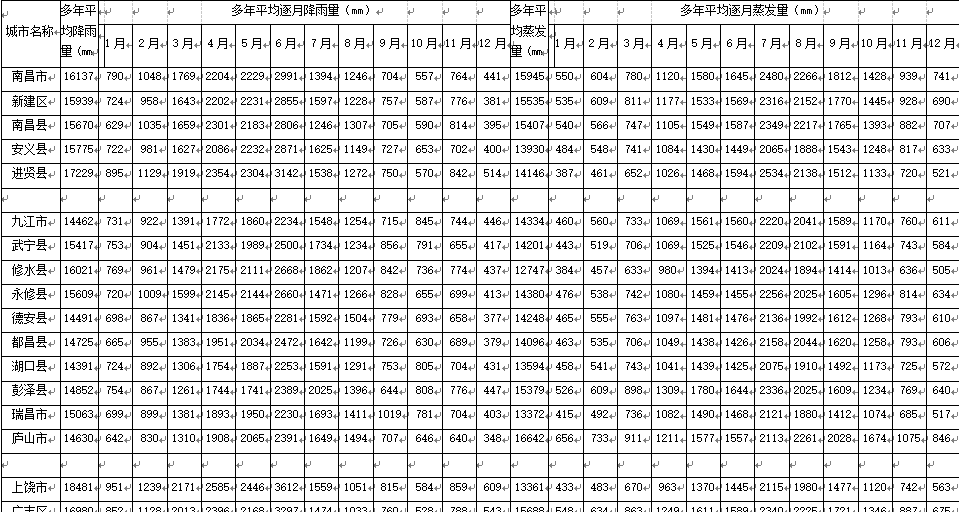

3.1.6 各城市(含县城)应根据当地的气象数据,计算出对应设计降水量的年径

流总量控制率。各城市如无数据时,可参考附录表 10-1 执行。

3.1.7 低影响开发的各类技术措施应与城市(含县城)雨水管渠系统合理衔接。 不应因采取低影响开发措施而降低城市(含县城)雨水管渠系统的设计标准。 3.1.8 有特殊污染源地区,其海绵城市建设目标应经专题论证。

3.2 生态安全格局

3.2.1 加强对现有“山水林田湖草”生态格局的保护。在《江西省生态空间保护 红线区划》的基础上,识别出城市(含县城)重点生态功能区、生态环境敏感区 和脆弱区以及其他重要的生态区域,应对集中式饮用水水源保护区、蓄滞洪区、 风景名胜区、森林公园、重要的河流、湖库、坑塘、沟渠、湿地、重要水源涵养、 水土保持和保护生物多样性功能的生态屏障区等,实施严格的管控和保护。 3.2.2 对已经受到破坏的生态敏感区域进行生态恢复与修复。识别出城市(含县

城)被破坏的山体、河流、林地、湿地等生态敏感区域,通过一系列手段恢复城 市生态系统的自我调节功能。

3.2.3 加强对水系和低洼地的保护,注重对天然径流路径的识别,应对城市规划 区内的河流、湖库、坑塘、沟渠及低洼地等需要保护的范围划定为城市蓝线,并 提出管控要求。蓝线划定包含水域和滨水绿化带的控制范围。滨水绿化带的控制 范围应按水体保护要求和滨水区的功能需要确定,且宜大于 4 米。

在城市总体规划阶段,应当确定城市规划区范围内需要保护和控制的主要地 表水体,划定城市蓝线,并明确城市蓝线保护和控制的要求。在控制性详细规划 阶段,应当依据城市总体规划划定的城市蓝线,规定城市蓝线范围内的保护要求 和控制指标,并附有明确的城市蓝线坐标和相应的界址地形图。

3.2.4 现状坑塘、低洼地、天然沟渠等水敏感区域宜纳入水域控制范围。城市(含 县城)规划水面率不得小于现状值。

3.3 水生态

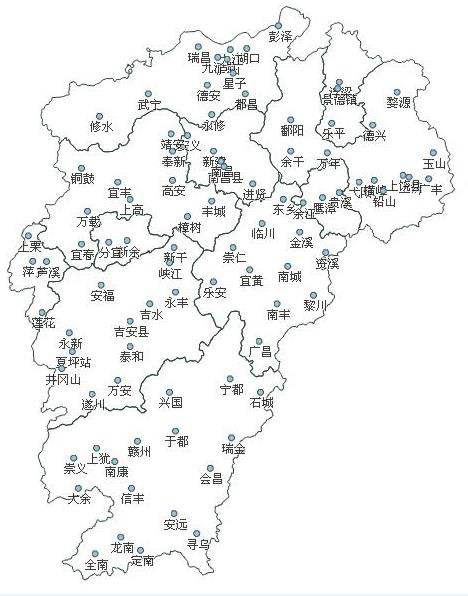

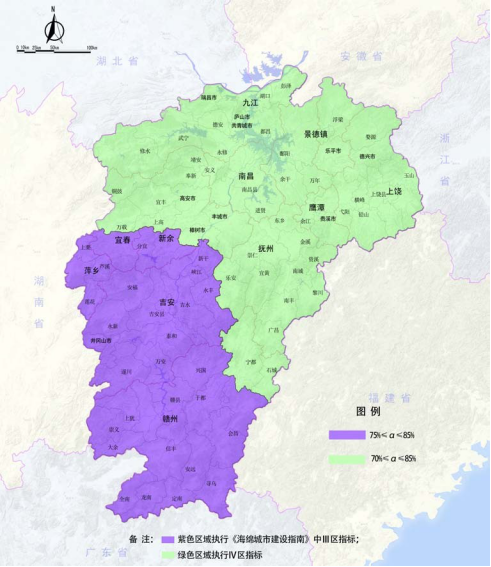

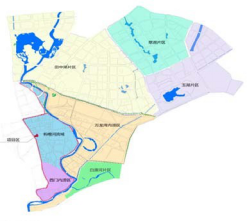

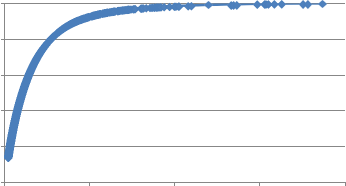

3.3.1 年径流总量控制目标,应根据原始的降雨径流关系,综合考虑当地水资源 情况、开发强度、海绵城市设施情况和经济发展水平等因素,因地制宜地确定。 在缺乏相关资料的前提下,可参照附录 10.1 中的图 10.2 执行,其中:

南昌市及下属各县区、九江市及下属各县市、上饶市及下属各县市、景德镇 市及下属各县市、鹰潭市及下属各县市、抚州市及下属各县、宜春市除市本级城 市外其它县市、赣州市的宁都县和石城县,年径流总量控制率目标不宜低于 70%; 新余市及分宜县、萍乡市及下属各县区、吉安市及下属各县市、赣州市除宁都县 和石城县外的其它县市、宜春市本级城市的年径流总量控制率目标不宜低于 75%。

3.3.2 年径流总量控制率按照全市(含县城)、流域、排水分区和地块分为四级 规划控制指标。指标取值应在城市总体规划(全市指标)、分区规划(流域指标、 排水分区指标)、控制性详细规划(地块指标)层面的海绵城市建设规划中予以 确定。应围绕流域及排水分区开展并逐级分解,且下一级指标的加权平均应满足 上一级指标的要求。

3.3.3 海绵城市专项规划根据各类型用地面积估算值,设定下沉式绿地率、透水 铺装率、绿色屋顶率等海绵城市引导性指标;具体项目设计时,可根据项目实际 情况,对引导性指标进行适当调整,通过对各海绵措施的组合优化,实现年径流 总量控制率目标要求。

3.3.4 在不影响防洪安全的前提下,应对城市(含县城)河湖水系岸线及盖板暗 涵化的天然沟渠等进行生态修复,恢复蓝线控制范围。

3.3.5 各城市(含县城)应综合考虑水系现状、防洪、防涝、水生态、水环境、

水资源及经济状况等因素,合理确定生态岸线控制率,且不宜低于表 3-1 的数值 要求。

表 3-1 生态岸线控制率取值

|

类别 |

生态岸线控制率(%) |

|

|

近期 |

远期 |

|

|

萍乡市 |

75 |

90 |

|

南昌市、吉安市、抚州市 |

30~50 |

80 |

|

其它地级市 |

30~40 |

70 |

|

县级市及县城 |

30~40 |

60 |

备注:近期至 2020 年,远期至 2030 年,下同。

3.4 水环境

3.4.1 各城市(含县城)规划区内的河湖水系地表水水质目标应按《江西省地表 水(环境)功能区划》的要求执行;未明确的地表水应参考流域内水质要求和城 市规划确定的水体用途,合理确定水质标准。

地下水监测点位的水质不得低于现状水质,有条件的地区不低于《地下水质 质量标准》Ⅲ类标准。

3.4.2 年径流污染控制目标应根据区域内建设情况、用地性质、水环境质量要求、 径流污染特征等合理确定。新建项目的年径流污染控制率不宜低于 60%。

3.4.3 年径流污染控制率以悬浮物(SS)的控制率计,各类海绵城市设施对于径 流污染物的控制率应以实测数据或相关经验数据为准。缺乏资料时,可参考表 3-2 取值。

表 3-2 各类低影响开发设施径流污染控制率参考

|

单项设施 |

径流污染控制率 (以 SS 计,%) |

单项设施 |

径流污染控制率 (以 SS 计,%) |

|

透水砖铺装 |

80-90 |

蓄水池 |

80-90 |

|

透水水泥混凝土 |

80-90 |

雨水罐 |

80-90 |

|

透水沥青混凝土 |

80-90 |

转输型植草沟 |

35-90 |

|

绿色屋顶 |

70-80 |

干式植草沟 |

35-90 |

|

下沉式绿地 |

- |

湿式植草沟 |

- |

|

单项设施 |

径流污染控制率 (以 SS 计,%) |

单项设施 |

径流污染控制率 (以 SS 计,%) |

|

简易型生物滞留设施 |

- |

渗管/渠 |

35-70 |

|

复杂型生物滞留设施 |

70-95 |

植被缓冲带 |

50-75 |

|

湿塘 |

50-80 |

初期雨水弃流设施 |

40-60 |

|

人工土壤渗滤 |

75-95 |

|

|

注:SS 去除率数据来自美国流域保护中心(Center For Watershed Protection,CWP)的研 究数据。

3.4.4 城市(或县城)截流式合流制区域应加强对溢流污染的控制。雨水管渠 不得有污水接入。非降雨时,合流制管渠不得有污水直排水体。新建或改建合流 制排水系统的截流倍数不应小于 2 倍。同时应结合源头减排和末端调蓄措施,降 低溢流频次。

3.4.5 采用分流制排水系统的区域,应严格实施雨污分流。宜对初期雨水进行截 流、调蓄和处理。分流制区域的强排雨水系统,有条件时宜设置初期雨水截流设 施。

3.5 水安全

3.5.1 雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、城市(含县城)类型、受纳

水体、地形特点和气候特征等因素,经技术经济比较后按表 3-3 的规定取值,并 应符合以下规定:

(1)经济条件较好,且人口密集、内涝易发的城市(含县城),宜采用规 定的上限。

(2)新建地区按本规定执行,建成区应结合地区改建、道路建设等更新排 水系统,并按本规定执行。

(3)同一排水系统可采用不同的设计重现期。

表 3-3 雨水管渠设计重现期(年)

表 3-3 雨水管渠设计重现期(年)

|

城区类型 城市分类 |

中心城区 |

非中心 城区 |

中心城区 重要地区 |

下穿立交、隧 (地)道和下 沉式广场等 |

|

南昌 |

3~5 |

3 |

5 |

20 |

|

赣州、上饶、 九江、抚州 |

2~5 |

2~3 |

5~10 |

10~20 |

|

新余、景德镇、萍乡、 吉安、宜春、鹰潭以及 |

2~3 |

2~3 |

5 |

10~20 |

|

城区类型 城市分类 |

中心城区 |

非中心 城区 |

中心城区 重要地区 |

下穿立交、隧 (地)道和下 沉式广场等 |

|

南昌县、丰城 |

|

|

|

|

|

其他县级市与县城 |

2~3 |

2 |

3 |

10 |

注:1、表中所列重现期设计暴雨强度公式时,均采用年最大法;

注:1、表中所列重现期设计暴雨强度公式时,均采用年最大法;

2、中心城区重要地区主要指行政中心、交通枢纽、学校、医院、商业聚集区及重 要市政基础设施等。

3.5.2 内涝防治设计重现期,应根据城市(含县城)类型、积水影响程度和内河

水位变化等因素,经技术经济比较后按表 3.4.2 的规定取值,并应符合以下规 定:

(1)经济条件较好,且人口密集、内涝易发的城市(含县城),宜采用规 定的上限。

(2)目前不具备条件的地区可分期达到标准。

(3)当地面积水不满足表 3-4 的要求时,应采取渗透、调蓄、设置行泄通 道和内河整治等综合控制措施。

(4)超过内涝防治设计重现期的暴雨,应采取应急措施。

表 3-4 内涝防治设计重现期

|

城市(含县城)类型 |

重现期 |

地面积水设计标准 |

|

南昌 |

50 年 |

1、居民住宅和工商业建筑物的底层不进水; 2、道路中一条车道的积水深度不超过 15cm。 |

|

赣州、上饶、 九江、抚州 |

30~50 年 |

|

|

新余、景德镇、萍乡、 吉安、宜春、鹰潭以 及南昌县、丰城 |

30 |

|

|

其他县级市与县城 |

20~30 年 |

注:1、表中所列重现期设计暴雨强度公式时,均采用年最大法。

3.5.3 城市(含县城)的防洪标准应根据政治、经济地位的重要性、规划常住人 口或当量经济规模指标,按《防洪标准》GB50201 执行,具体按表 3-5 取值。

表 3-5 防洪标准

|

防护等级 |

重要性 |

常住人口 (万人) |

当量经济规模 (万人) |

防洪标准 [重现期(年)] |

|

Ⅰ |

特别重要 |

≥150 |

≥300 |

≥200 |

|

Ⅱ |

重要 |

<150,≥50 |

<300,≥100 |

200~100 |

|

Ⅲ |

比较重要 |

<50,≥20 |

<100,≥40 |

100~50 |

|

Ⅳ |

一般 |

<20 |

<40 |

50~20 |

注:当量经济规模为城市防护区人均 GDP 指数与人口的乘积,人均 GDP 指数为城市防护 区人均 GDP 与同期全国人均 GDP 的比值。

3.6 水资源

3.6.1 城市(含县城)应根据当地水资源现状、水系现状、经济状况等因素合理 确定雨水资源利用率。对于从外流域引水的缺水城市,应积极开展雨水资源化利 用,且近期雨水资源利用率应不低于 5%,远期 10%;其它城市鼓励结合实际需要 开展雨水资源利用。

3.6.2 污水再生利用率宜根据城市(含县城)水资源现状、经济状况等因素,按 实际需要确定。对于从外流域引水的缺水城市,应积极开展污水再生利用,且近 期污水再生利用率应不低于 15%,远期 20%;其它城市鼓励结合实际需要开展污 水再生利用。

4. 规划

4.1 一般规定

4.1.1 海绵城市规划是建设海绵城市的重要依据,是城市规划的重要组成部分。 编制体系分为两个层面,一是对应总体规划层面的海绵城市专项规划,二是对应 控制性详细规划层面的海绵城市建设详细规划。各层面城市规划应编制同层次的 海绵城市规划,并与既有的规划编制体系相衔接。具体项目设计时应根据海绵城 市相关规划编制海绵城市的专项设计方案。

4.1.2 海绵城市规划编制需系统分析城市(含县城)的涉水问题,在明确问题的 前提下,制定系统的解决方案。对老城区以问题为导向,提炼整理为工程系统和 地块指标体系;对新城区以目标为导向,以保护好城市自然生态本底为基础,明 确规划建设管控的目标及指标体系,统筹发挥绿色基础设施和灰色基础设施的协 同作用。并加强多目标融合,优化指标体系,系统梳理建设项目,保障项目实施 后能够达到多目标要求,确保实施效果综合效益最大化,避免项目间的矛盾冲突。 4.1.3 海绵城市专项规划经批准后,新编或修编水系、绿地系统、防涝系统、道 路交通等专项规划时,应与海绵城市专项规划充分衔接。

4.2 总体规划层面

4.2.1 海绵城市专项规划对应城市总体规划层面,各城市(含县城)应编制海绵 城市专项规划,也可与城市总体规划同步编制。规划年限应与总体规划保持一致。 4.2.2 海绵城市专项规划编制范围原则上应与城市规划区一致,同时兼顾雨水汇 水区和山、水、林、田、湖、草等自然生态要素的完整性。

4.2.3 海绵城市专项规划应以尊重自然、因地制宜、统筹建设、全面协调为原则, 合理确定生态保护、排水防涝、水污染防治、水环境改善和雨水综合利用需求, 并以生态保护、排水防涝、水污染防治和水环境改善为主。针对不同的地形、地 质、水文、下垫面条件,分别提出应对措施;针对不同的用地性质和建设条件, 分别提出建设目标。

4.2.4 海绵城市专项规划编制的主要内容如下:

(1)综合评价海绵城市建设条件。分析城市区位、自然地理、经济社会现 状和降雨、土壤、地下水、下垫面、排水系统、城市开发前的水文状况等基本特

征,识别城市 “山、水、林、田、湖、草”自然生态格局和水资源、水环境、 水生态、水安全等方面存在的问题。

(2)确定海绵城市建设目标和具体指标。确定海绵城市建设目标,明确近、 远期要达到海绵城市要求的面积和比例,参照住房城乡建设部发布的《海绵城市 建设绩效评价与考核办法(试行)》,提出海绵城市建设的生态系统、水生态、 水安全、水环境、水资源五个方面指标体系。

(3)提出海绵城市建设的总体思路。依据海绵城市建设目标,针对现状问 题,因地制宜确定海绵城市建设的实施路径。老城区以问题为导向,重点解决城 镇内涝、黑臭水体治理等问题;新建区以目标为导向,优先保护自然生态本底, 合理控制开发强度。

(4)构建城市生态安全格局 分析山、水、林、田、湖、草等生态本底条件,识别地形地貌、植被条件、

生物多样性、水文、地质、土地利用等生态敏感因子,提出海绵城市的自然生态 空间格局,应加强对原有生态系统的保护与已破坏生态系统的恢复与修复。并与 城市总体规划四区划定相衔接,明确生态保护与修复要求。

(5)建设城市海绵四大体系 包括水生态修复体系、水安全保障体系、水污染防治体系、水资源利用体系。

水生态修复体系建设包括源头低影响开发系统构建,提出内源治理策略、生态修 复策略及其它治理措施;水安全保障体系建设主要根据城市防洪排涝现状分析结 果,重点构建城镇内涝防治系统,解决城镇内涝问题;水污染防治体系主要根据 水体外源污染现状,计算城市点源、非点源污染物排放量,测算水体环境容量, 分析需要削减的污染物量,明确污水处理厂出水等级、源头削减量及应对措施; 水资源利用体系建设主要根据城市水资源现状分析结果,结合城市可利用水源分 析,提出污水再生利用及雨水资源化利用策略、给水管网漏损控制措施、水源地 水质保障措施等。

(6)提出海绵城市建设分区指引 以地形、水系、建设条件等为要素,结合控制性详细规划单元,划定海绵城

市管控分区,进行分区建设指引,提出各分区的指标要求,以及其他管控要求。

(7)提出规划措施和相关专项规划衔接的建议。针对内涝积水、水体黑臭、 河湖水系生态功能受损等问题,按照源头减排、过程控制、系统治理的原则,制 定积水点治理、截污纳管、合流制污水溢流污染控制和河湖水系生态修复等措施, 并提出与城市道路、竖向规划、排水防涝、绿地、水系统等相关规划相衔接的建 议。

(8)明确近期建设重点。明确近期海绵城市建设重点区域及建设目标,确

定近期各分区的指标要求。并结合现状突出问题,提出水系治理、内涝防治等规 划策略。提出分期建设要求,落实近期建设项目计划,并编制投资估算。

(9)提出规划保障措施和实施建议 衔接城市总体规划、控制性详细规划及相关专项规划,提出规划调整建议;

构建规划、设计、建设、运维、监测评估等全过程管控体系;提出规划实施所需 的组织、制度、资金、能力建设等保障措施。

4.3 控制性详细规划层面

4.3.1 海绵城市建设详细规划对应控制性详细规划层面,应与控制性详细规划同 步编制,作为控制性详细规划篇章。已批复实施的控制性详细规划,若缺失海绵 城市相关内容的,可单独编制。

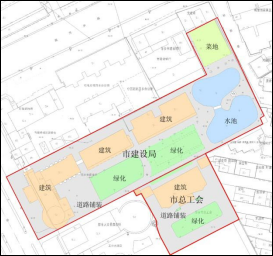

![]() 4.3.2 海绵城市建设详细规划应落实城市总体规划和海绵城市专项规划等上位 规划中提出的海绵城市建设要求,指导海绵城市建设的规划管理和项目推进。 4.3.3 海绵城市建设详细规划中的指标包括控制性指标和引导性指标。控制性指 标和引导性指标应结合流域或汇水区的实际情况来确定。

4.3.2 海绵城市建设详细规划应落实城市总体规划和海绵城市专项规划等上位 规划中提出的海绵城市建设要求,指导海绵城市建设的规划管理和项目推进。 4.3.3 海绵城市建设详细规划中的指标包括控制性指标和引导性指标。控制性指 标和引导性指标应结合流域或汇水区的实际情况来确定。

(1)控制性指标可采纳:蓝线管控、绿线管控、水面率、年径流总量控制 率、生态岸线改造率、防洪标准、内涝防治标准、排水管网标准、地表水水质标 准、城市面源污染控制(以 SS 计)、雨污混接改造率等。

(2)引导性指标可采纳:下沉式绿地率、透水铺装率、绿色屋顶率、COD 削减率、NH3-N 削减率和 TP 削减率、雨水资源化率、污水再生利用率等。

(3)对于缺水性城市,经论证分析认为雨水资源化率和污水再生利用率有 必要强制执行的,可纳入控制性指标。

4.3.4 海绵城市建设详细规划编制的主要内容如下:

(1)开展现状建设条件分析与问题识别,总结生态系统、水生态、水安全、 水环境、水资源存在的问题。

(2)开展海绵建设影响因素分析,包括土壤、地下水、水系、竖向系统、 排水系统、建筑密度、绿地率、水功能区划等。

(3)针对现状突出问题,根据海绵城市专项规划,合理设定生态系统、水 生态、水安全、水环境、水资源等建设目标,编制详细规划方案,并进行多目标 的系统工程融合。

(4)按照规划方案,落实海绵城市建设指标体系,并将相关指标或目标分 解到各个地块(包括城市道路、水系)中。

(5)应提出各地块海绵城市相关设施的配置引导,可参照表 4-1 的规定实施。 应基于对地块的规划用地类型、容积率、整体功能布局要求及周边情况、水文地 质等特点分析,并遵循节约资源、保护环境、因地制宜、经济适用的原则。

表 4-1 海绵城市相关设施规划配置

|

设施名称 |

用地类型 |

|||||||

|

居住 用地 (R) |

公共设 施用地 (A/B) |

工业 用地 (M) |

仓储 物流 用地 (W) |

对外 交通 用地 (T) |

道路 广场 用地 (S) |

市政 设施 用地 (U) |

绿地 (G) |

|

|

透水铺装 |

√ |

√ |

○ |

○ |

○ |

√ |

○ |

√ |

|

绿色屋顶 |

√ |

√ |

○ |

○ |

× |

× |

○ |

√ |

|

下沉式绿地 |

√ |

√ |

○ |

○ |

○ |

√ |

○ |

√ |

|

生物滞留设施 |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

湿塘 |

√ |

√ |

○ |

○ |

× |

○ |

× |

√ |

|

雨水湿地 |

√ |

√ |

○ |

○ |

× |

√ |

× |

√ |

|

蓄水池 |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

雨水罐 |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

× |

√ |

× |

|

调节塘 |

√ |

√ |

○ |

○ |

× |

○ |

× |

√ |

|

调节池 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

√ |

○ |

√ |

|

植草沟 |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

渗管/渠 |

√ |

√ |

× |

× |

× |

○ |

○ |

√ |

|

植被缓冲带 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

√ |

○ |

√ |

|

初期雨水弃流设施 |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

下沉式广场 |

√ |

√ |

○ |

○ |

○ |

√ |

○ |

√ |

注:√宜选用 ○可选用 ×不宜选用

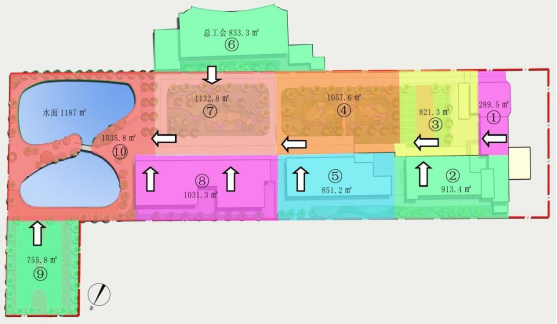

(6)落实海绵城市相关基础设施的用地,包括城市基础设施和城市生态设 施规划。综合水环境、水生态、水安全、水资源等控制要求,确定重大工程设施 布局、规模,如污水处理厂、集中式调蓄池的规模布局及水处理标准,确定截污 干管等工程设施的布局;确定生态设施,如大型公园绿地、湿地的规模及布局, 并提出建设要求。

(7)落实蓝线、绿线等规划控制线的划定,明确河湖水域、道路绿化隔离 带、公园绿地的四至范围。

(8)编制海绵城市详细规划图则,对应控制性详细规划的地块编号,将各 地块的海绵城市建设目标或指标及要求等纳入图则中。

(9)对各地块的用地性质、开发强度、竖向、排水系统等优化调整提出合 理化建议。与控规同步编制的,应加强衔接;未同步编制的,提出控规局部调整 优化的建议。

4.4 与相关规划的衔接

4.4.1 海绵城市专项规划应与其它相关专项规划相协调,应综合各专项规划的成 果,将目标、指标和具体建设要求反馈到各专项规划中,便于各行政管部门进行 实施。

4.4.2 与城市水系规划衔接的主要内容如下:

(1)应结合城市水系规划划定的城市水域、岸线、滨水区,提出水面率要 求,进行蓝线划定,明确水系保护范围,并提出控制要求;

(2)保持城市水系结构的完整性,优化城市河湖水系布局,实现自然、有 序排放与调蓄;规划新增水面应兼顾城市排水防涝及景观功能,并考虑周边地块 的雨水径流控制要求。

(3)优化水域、岸线、滨水区及周边绿地布局。有机衔接水体、岸线和滨 水区,划定生态岸线范围,合理布局陆域缓冲带,充分发挥对雨水径流的自然渗 透、净化与调蓄功能。

4.4.3 与城市绿地系统规划衔接的主要内容如下:

(1)合理确定城市绿地系统海绵城市设施的规模和布局。应统筹水生态敏 感区、生态空间和绿地空间布局,落实海绵城市设施的规模和布局,充分发挥绿 地的渗滞、调蓄和净化功能。

(2)城市绿地应与周边汇水区域有效衔接。在满足绿地核心功能的前提下, 合理确定周边汇水区域汇入水量(即客水),提出客水预处理、溢流衔接等安全 保障措施。

(3)提出不同类型绿地的海绵城市建设控制目标和指标。根据绿地的类型 和特点,明确公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、其他绿地等各类绿地 的规划建设目标、控制指标(如年径流总量控制率、年径流污染控制率和调蓄容 积等)和适用的海绵城市设施类型。

4.4.4 与城市排水防涝规划衔接的主要内容如下: 城市排水防涝系统是海绵城市的重要组成部分,海绵城市专项规划应与城市

排水防涝规划充分对接。

(1)与城市排水防涝规划中雨水管渠系统及超标雨水径流排放系统有效衔 接,低影响开发设施的溢流应与城市雨水管渠系统或超标雨水径流排放系统衔 接。

(2)优化低影响开发设施的平面布局与竖向控制。充分利用城市绿地、广 场、道路等公共开放空间,在满足各类用地的主导功能基础上,合理布局低影响 开发设施。

(3)与城市排水防涝规划内涝点治理方案相衔接,优化调蓄设施。结合易 涝点分析、排水管网布局及雨水回用等,统筹考虑进行雨水调蓄设施布局。 4.4.5 与城市道路交通规划衔接的主要内容如下:

道路是径流及其污染物产生的主要场所之一,海绵城市专项规划编制应与城 市道路交通规划进行衔接。

(1)确定各等级道路源头径流控制目标。充分利用城市道路自身及周边绿 地空间落实海绵城市设施,结合道路横断面和排水方向,利用不同等级道路的中 分带、侧分带、人行道和停车场建设下沉式绿地、植草沟、雨水湿地和透水铺装 等海绵城市设施。

(2)协调道路与周边场地竖向关系。充分考虑道路红线内外雨水汇入的要 求,通过建设下沉式绿地、透水铺装等低影响开发设施,提高道路径流污染及总 量等控制能力。

(3)提出各等级道路低影响开发设施类别、基本选型及布局等内容。合理 确定源头径流减排雨水系统与城市道路设施空间衔接关系。

(4)根据海绵城市建设需求,对道路路网结构及横断面型式提出优化调整 的建议。

4.4.6 与城市竖向专项规划衔接的主要内容如下: 城市竖向系统是海绵城市建设重要的控制条件,决定了径流排放路径、海绵

城市设施的选择以及区域或地块联合减排的可行性,合理的城市竖向系统将有利 于海绵城市建设。海绵城市专项规划应与竖向专项规划进行充分的衔接。

(1)依据城市竖向专项规划确定的城市空间竖向,开展海绵城市设施布局。

(2)根据海绵城市建设需求,统筹水域、绿地与场地的竖向高程关系,对 城市竖向系统提出合理化优化调整建议。

5. 设计

5.1 区域系统方案设计

5.1.1 一般规定

5.1.1.1 海绵城市建设是一个系统工程,应以流域或汇水分区为单元进行系 统方案设计。

5.1.1.2 系统方案设计应综合分析内涝防治、水环境整治及水资源等方面存 在的问题,依据海绵城市专项规划,确定一个或多个目标和相关指标体系,充分 发挥现有设施能力,保护和利用自然生态资源。并进行定量评估(鼓励采用模型 评估),通过方案的优化和比选,形成多目标兼顾的系统方案。

5.1.1.3 系统方案设计,应符合以下规定:

(1)系统方案设计应基于对自然水文生态特征的保护和恢复,保护河湖水 系、湿地及原有本土植被等自然生态系统,落实相应的禁建区及限建区。

(2)构建基于“源头控制、过程调节、末端治理”的雨水管理工程体系,兼 顾污染控制、生态保护、内涝防治等多个径流控制目标。

(3)从建筑、地块、城市水系到流域,逐渐构建从源头到末端、由分散地 块到整体流域的系统建设、调整优化、改进完善的良性循环。

5.1.2 水生态

5.1.2.1 新建区域应尽可能保护原有水文特征,区域外排雨水径流系数不大 于0.5,外排雨水峰值流量不应大于规划市政管网的接纳能力;已建区域应按照 面源污染削减、内涝防治等要求确定恢复标准。

5.1.2.2 水生态的保护与修复指标包括径流总量、径流峰值及峰现时间、地 下水位变化、水文循环等。可按下述步骤进行分析:

(1)通过现场监测和模型评估初步确定自然水文特征值。面积小于2平方公 里的区域,暴雨峰值可用推理公式计算。

对于新规划区域或新改建项目,评估其开发建设前自然水文特征,主要有径 流峰值及峰现时间、径流总量及入渗量等指标,通过优化技术方案减少对原有水 文特征的影响;有条件的地区可开展地下水文循环影响和河流冲蚀及沉积变化等 研究。

(2)结合场地实际条件,综合多目标系统要求,核定年径流总量控制率。

分析区域或地块的地表类型、土壤性质、地形地貌、植被覆盖率等情况,综 合考虑土地利用布局、地块建筑密度、绿地率等开发强度指标、低影响开发设施 的利用效率及经济水平等因素,确定适宜的年径流总量控制率。并根据所需低影 响开发设施的削减负荷要求,雨水 资源利用要求等,多目标系统融合,最终核定 年径流总量控制率。

5.1.2.3 应加强对城市坑塘、河湖、湿地等水体自然形态的保护和恢复,禁 止填湖造地、任意裁弯取直及河道硬化等,在城市规划建设中应保持或恢复河湖 水系的自然连通,保持自然生态排水系统的完整性。建设项目应划定重要的水系、 沟渠等系统的保护范围。

5.1.2.4 应通过提高水面率、河网密度、蓄滞绿地等措施,减少对自然水文 生态的破坏;设计生态河道,应采取生态措施稳固河岸及生物栖息地,改善河道 的生态条件。低影响开发设施宜结合不透水地面分散就近布置,公园、广场及建 筑小区应尽量减少硬质铺装面积。

5.1.3 水环境

5.1.3.1 应遵循因地制宜、功能综合、环境协调、自然生态、经济合理、运 维简便等原则,有针对性地提出水环境综合治理目标和措施。

5.1.3.2 水环境整治应结合水生态修复系统考虑,按照“控源截污、内源治 理;活水循环、清水补给:水质净化、生态修复”的基本技术路线具体实施,其 中控源截污和内源治理是水体整治的基础与前提。

5.1.3.3 合理确定水体整治和长效保持技术路线,从而制定系统治理方案、 中长期治理规划和适应性管理机制。应结合水体污染源和环境条件调查结果,系 统分析水体污染成因。并按照水功能区达标的要求,分析和计算水环境容量,评 估污染负荷并分配至各汇水分区(或排口)的污染物削减指标,确定面源污染削 减比例。

5.1.3.4 水环境整治的分析方法,可按下述步骤进行:

(1)选择并建立地表径流和面源污染模型、流域水环境模型;

(2)现场调查和监测数据,利用监测数据或经验估算、模型评估,将污染 负荷分配到河流子流域或汇水分区;

(3)根据水环境目标达标要求,在充分模拟多种技术方案的河流自净、人 工强化自净、可靠生态基流、水体流动性的基础上,确定日最大入河污染负荷, 并考虑季节变化,将其分配到河流子流域或汇水分区排口;

(4)采用等比例或其它方法分配削减指标。

5.1.3.5 污染削减和监测方案可充分利用现有排水设施,坚持绿色设施和灰 色设施相结合、近期建设和中长期规划相结合的原则,制定污染物削减方案和监 测评估方案,系统评估各种工程措施的削减效果,整体方案应满足污染物总量削 减要求,并与管理目标和管理方案结合。

5.1.3.6 面源污染控制 城市面源污染包括城市初期雨水及地表固体废弃物等污染源的控制与治理。

雨水径流面源污染控制可采用各种低影响开发技术、初期雨水控制与净化技术、 地表固体废弃物收集技术,以及生态岸线与隔离(阻断)等技术。

城市(含县城)在加强城市面源污染控制的同时,还应统筹衔接流域内农田 和畜禽养殖等面源控制与治理。

5.1.3.7 点源污染控制 包括城市水体沿岸污水排放口、分流制雨水管道初期雨水或旱流水排放口、

合流制污水系统沿岸排放口等永久性工程治理,以及雨污混接问题改造。 截污纳管是水体整治最直接有效的工程措施。应分析污染源头,优先考虑雨

污分流改造,若无条件改造,则通过沿河沿湖铺设污水截流管线等方式,将污水 截流并纳入城市污水收集和处理系统。无法沿河沿湖截流污染源的,可考虑就地 处理等工程措施。

5.1.3.8 内源污染控制 包括垃圾清理、生物残体及漂浮物清理和清淤疏浚。

清淤疏浚适用于水体的底泥清理,尤其是重度黑臭水体底泥污染物的清理。 但对于底泥氧化还原电位较高、污染物释放量较少的水体应慎重选用。包括机械 清淤和水力清淤等方式,清淤前需做好底泥污染调查,明确疏浚范围和疏浚深度。

5.1.3.9 河道水质净化处理 应结合陆域削减规划和河流水资源调度综合分析。通过在线处理、港湾式旁

路处理、引水活水、河流湿地、陆地集中处理、生态自净等措施,恢复河道水生 物多样性,增强河道自净功能。

5.1.4 水安全

5.1.4.1 水安全系统包括雨水管渠系统和内涝防治系统,系统方案设计应开 展内涝风险评估与应对。

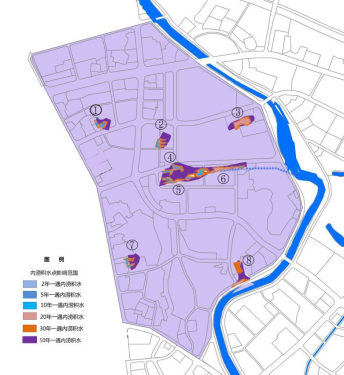

5.1.4.2 内涝风险的评估可通过模型模拟获得雨水径流的流态、水位变化、 积水范围和淹没时间等信息,采用多指标组合,综合评估城镇内涝灾害的危险性; 可结合片区重要性和敏感性,进行内涝风险等级划分。

5.1.4.3 基础资料或技术手段不完善的城市(含县城),也可采用历史水灾 法进行评估。根据历史积水情况,综合考虑各分区的用地性质、建设密度、水面 率、地面高程、河道常水位、最高水位、排涝能力等因素,综合确定内涝风险等 级。

5.1.4.4 内涝风险评估与应对的主要措施包括:

(1)城市雨洪灾害应与流域防洪体系紧密结合,通过河、湖、骨干排水工 程体系的优化调度和预警预报,提高城市综合抵御洪涝灾害的能力。

(2)根据洪涝风险评估成果,利用绿地、景观用地、城市溪流、次要道路 等设施用地规划可控的雨洪行泄通道,利用下沉式公园(广场)、绿地等场所蓄 滞超设计标准的暴雨洪水。

(3)提高下穿立交、地铁、地下商场出入口、学校、医院、抢险通道等重 点保护设施的高程或采取其它阻挡客水的措施以保证设施安全。

5.1.5 水资源

5.1.5.1 水资源系统主要包括污水再生利用系统和雨水资源化利用系统。城 市(含县城)应因地制宜地设定污水再生利用率和雨水资源利用率目标,根据用 户需求合理确定污水再生利用和雨水资源化利用方案。

5.1.5.2 污水再生利用系统方案设计应按《污水再生利用工程设计规范》(GB

50335)、《室外排水设计规范》(GB50014)等规范中的相关标准、设计要点、计 算方法等执行。

5.1.5.3 污水再生利用的规模应充分考虑耗水量大的企业用水、城市景观用 水、工业农业用水及园林绿地灌溉用水等需求。污水再生利用的水质控制指标应 根据不同用途按《污水再生利用工程设计规范》(GB50335)执行。

5.1.5.4 雨水资源化利用系统方案设计应按《建筑与小区雨水利用工程技术 规范》(GB50400)等相关规范标准中的相关标准、设计要点、计算方法等执行。 5.1.5.5 雨水资源化利用的规模应充分考虑道路浇洒、园林绿地灌溉、市政 杂用、工农业生产、冷却等的用水需求。回用雨水水质应根据不同用途按照相应

的水质标准执行。

5.1.5.6 水系丰富的城市(含县城)可积极探索利用河湖水等天然水体替代 自来水,作为道路浇洒、绿地灌溉及市政杂用水的水源。

5.1.6 系统方案的评估与优化

5.1.6.1 系统方案的评估与优化可通过以问题为导向的方案组合或系统方案

的评估和优化方法进行。

5.1.6.2 采用以问题为导向的方案组合方法,应符合以下规定:

(1)分析制约因素,以问题为导向采取综合措施。

(2)工程措施应尽可能具备或兼顾解决城镇内涝、污染物削减、水资源利 用等多个问题,并与非工程措施结合。

(3)工程方案组合时,已建城区以优先利用现有设施为主,因地制宜采用 综合措施;优化、提高现有设施的功能标准和运行效率,对现有管道等设施采用 新技术、新工艺改造,局部地区新建高标准设施,解决内涝和污染问题。新建城 区以保护和利用自然生态资源为前提,通过优化规划方案,以海绵城市技术为主 进行多方案组合。

5.1.6.3 采用系统方案的评估和优化方法,应符合以下规定:

(1)系统方案的评估因素包括多种综合措施的协同性、近期目标和建设时 序、费用和效益分析、方案实施的目标可达性、与城市发展规划的兼容性等。

(2)系统方案的优化应优先考虑最大制约因素的近期目标要求,定量分析 方案的费用与效益比值,与城市总体规划及海绵城市专项规划相协调,综合优化 方案。

(3)以水环境质量达标为最主要制约因素的城市,系统方案的优化近期应 以截污为主,有条件的实施排口在线处理和改善河道水质的人工强化措施。

(4)以城镇内涝为最主要制约因素的城市,系统方案的优化近期应采取提 高排涝能力、综合治理重点内涝区域、优化运行调度等措施,远期采用源头削峰、 调蓄、地表导流、加强涝水收集和排放等工程措施,以及竖向、用地调整和水利 调度等规划管理手段,同时近、远期相结合,通过技术经济分析进行优化组合。

(5)系统方案应注重多种工程措施的综合应用和工程设施的多目标合一, 应优先保证内涝防治和城市水环境改善,兼顾其它目标要求。

5.2 建筑与小区

5.2.1 一般规定

5.2.1.1 建筑与小区的海绵城市建设应根据上位规划的要求进行,设计各个 阶段应包括海绵城市设施的专项设计内容,合理确定雨水“渗、滞、蓄、净、用、 排”设施。

5.2.1.2 新建建筑小区的海绵城市设计应充分考虑雨水控制与利用,应使得

建设区域的外排水总量不大于开发前的水平。老旧小区应以问题为导向,重点解 决小区雨污水混接、内涝积水等问题,并宜结合道路、景观提升等整治契机同步 开展海绵改造。

当地区或地块整体改建时,对于相同的设计重现期,改建后的径流量不得超 过改建前的径流量。对于提高了设计重现期的地区,改建后排入市政管网的峰值 流量,不得超过市政管网的接纳能力。

5.2.1.3 建筑与小区场地的海绵城市设计应合理利用场地内原有的湿地、坑 塘和沟渠等;应处理好不透水地面与绿地的空间布局关系,优化渗透、调蓄设施 的布局,建筑物四周、道路两侧宜布局绿地以就近消纳雨水径流。

5.2.1.4 建筑的海绵城市设计应充分考虑雨水控制与利用,地下室顶板、平 屋顶和屋顶坡度≤15°的建筑宜采用绿色屋顶,无条件设置绿色屋顶的建筑宜采 用雨水管断接的方式将屋面雨水汇入绿地或景观水系统进行消纳。

5.2.1.5 小区绿地的海绵城市设计应结合规模与竖向设计,在绿地内设计可 消纳屋面、路面、广场和停车场雨水径流的低影响开发设施;应合理配置绿地植 物乔灌草的比例,增强冠层雨水截流能力。

5.2.1.6 小区道路的海绵城市设计应优化路面与道路绿地的竖向关系,便于 雨水径流汇入绿地内的低影响开发设施,小区道路、广场及硬地应优先采用透水 铺装。

5.2.1.7 地块开发中各项海绵城市建设指标及技术措施的规模和布局宜通过 模型法确定,当不具备使用模型法的条件时,也可暂采用其他方法计算。

5.2.1.8 海绵城市建设过程中,对径流污染严重的工业仓储区、加油站等区 域,若对地下水和周边水体存在污染的风险时,不应采用渗透设施。

5.2.2 设计程序与要求

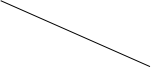

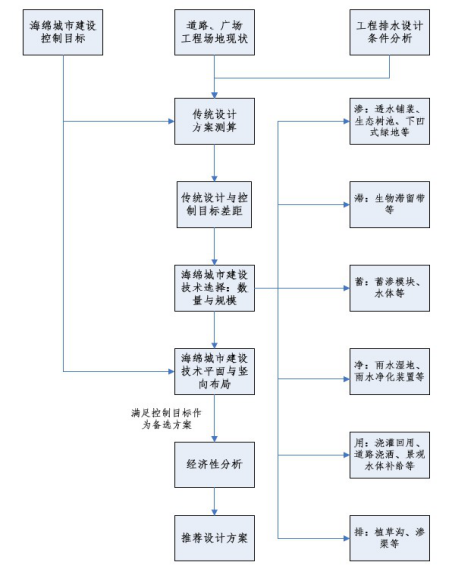

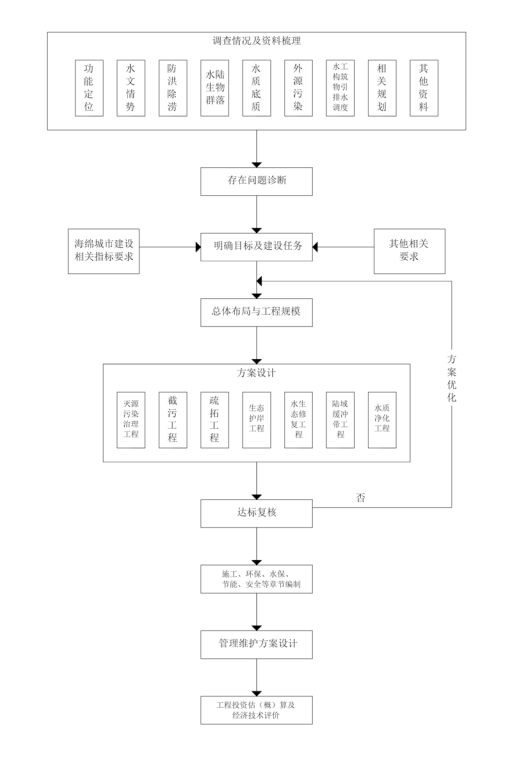

5.2.2.1 建筑与小区的海绵城市设计一般包括方案设计、初步设计和施工图 设计三个阶段,设计流程如图5-1所示。

图 5-1 建筑与小区海绵城市建设设计流程图

(1)整体分析。依据建筑与小区的规划要求,分析本地块和周边地块的地 理环境,对本地块和周边地块的地形、地貌、土壤、地下水、竖向、绿化和水体 等情况进行综合分析。

(2)指标测算。按照规划用地性质、建筑密度、绿地率、海绵控制指标等 要求,初步测算本地块的海绵城市建设指标。

(3)技术选择和规模确定。结合海绵城市建设指标,因地制宜地筛选海绵 城市设施,并确定建设内容和规模。

(4)方案设计。应结合建筑与小区整体设计要求,对海绵城市设施进行设

计。对重点工程应开展多方案技术经济比选,优选技术先进、经济可靠的技术措 施,合理确定设计方案。

(5)复核优化。根据小区规划、建筑方案和海绵城市设施的内容和规模, 复核海绵城市建设技术指标,并进行优化直至达到控制指标要求。

(6)审批后修改完善。根据有关部门审批意见及要求进行调整和修改完善。

(7)设计实施。按照完善后的海绵城市设施内容和规模,进行技术设计和 具体实施,提出实施的相应要求和保障措施。

5.2.2.2 老旧小区的海绵城市改造设计流程,除应符合5.2.2.1的相关规定外, 还应符合以下要求:

(1)整体分析。设计前应现场勘查并收集小区的现状基础资料,分析老旧 小区与周边道路及地块的竖向关系,掌握小区场地铺装、绿化布置、高程坡度、 雨污水管网、雨水立管分布及有否内涝积水点和客水汇入等情况;应对小区居民 进行问卷调查,走访物业、社区、街道及有关部门,全面了解老旧小区在排水和 其他方面现状存在的问题。

(2)指标测算。根据现状小区的建筑密度、绿地率、道路硬地比例等和海 绵城市建设控制指标要求,测算小区海绵城市控制目标的可达性。

(3)方案设计。应合理确定改造设计方案,尽可能减少对居民生活的干扰。

(4)设计实施。老旧小区改造方案最终设计成果应含管线调查等基础资料。

5.2.2.3 应根据用地红线范围内的现状下垫面解析和建筑方案确定海绵城市 设施规模和技术组合。各设计阶段要求如下:

(1)方案设计阶段应根据规划指标、海绵城市建筑与小区控制指标要求进 行建筑方案设计,并确定海绵城市设施的内容和规模。

(2)初步设计阶段应编制海绵城市建设专项设计专篇,提供设计说明,计 算透水铺装率、绿色屋顶率、下沉式绿地率和雨水调蓄容积。

(3)施工图设计阶段应按本导则逐项进行海绵城市设施设计,落实在施工 图设计文件中。

5.2.3 设计方案的编制要求

5.2.3.1 编制的原则

(1)新建或改扩建项目编制设计方案时,应落实海绵城市专项规划和详细 规划的目标和指标要求。

(2)设计方案应综合考虑实施效果、运行性能、建设与运营维护成本、生 态景观效益等因素,集科学性、可行性、经济性为一体的原则。

5.2.3.2 编制的主要内容

(1)评估分析海绵城市建设条件 以上位规划中的海绵城市相关控制指标为基础,综合分析规划范围的下垫面

特征、自然水循环系统、市政雨水系统、发展定位、建筑控制及景观要求等情况, 提出规划范围内海绵城市建设的主要目标(水量、水质、景观、生态等方面), 和实现目标的主要措施(渗、滞、蓄、净、用、排等类型),并分析得出海绵城 市建设中可能存在的矛盾和潜在问题。

(2)平面布局设计 在明确建设目标和措施类型的基础上,结合各类海绵城市工程设施特点及建

设条件,完成设施的初步选型。确定规划平面布局,开展设施参数设计,并通过 水文、水力计算或模型模拟进行验证和评价。

(3)竖向设计 应尊重自然地形,尽量保持自然排水,建筑、道路、绿地等竖向设计应有利

于雨水径流汇入周边水系或低影响开发设施。

(4)管线设计 低影响开发设施的排水管线设计应与场地内的排水管线及场地周边的排水

管线相衔接。

(5)投资估算与效益分析 就项目开展海绵城市建设的内容编制投资估算,并进行效益分析。

5.2.4 平面布局和竖向设计

5.2.4.1 建筑与小区总平面布局应根据规划要求,综合考虑各种因素,合理 布置建筑、道路广场包括消防车道与登高面(含道路透水铺装)、绿地(含下沉 式绿地)、绿色屋顶和必要的雨水调蓄池。考虑地表径流的下渗及地下水径流的 需要,小区地下空间的面积应不超过小区总面积的70%。

5.2.4.2 住宅、公建、工业仓储项目,应优先利用绿色屋顶、透水铺装、下 沉式绿地、地形处理、雨水管断接等设施和措施滞蓄雨水,达到海绵城市建设技 术的规定要求。

5.2.4.3 建筑与小区的竖向设计,应符合以下规定:

(1)建设用地的竖向设计应满足雨水控制和利用的要求,通过分析地块现 状场地标高,结合土方平衡进行场地设计,确定绿地和室外建筑明沟的标高。新 建小区应进行地面标高控制,防止区域外雨水流入,并引导雨水按规划要求排出。

(2)小区内部道路标高宜适当高于周边市政道路;小区道路路缘石标高宜

高于绿地标高100mm以上,对于设置下沉式绿地的路段,竖向高程应高出绿地标 高不小于50mm。

(3)地下空间的外顶板应低于小区场地标高,且覆土厚度不宜小于1.2米。

(4)场地坡度较大时,绿地应结合等高线,设置不同标高的台地绿地。绿 地内设置溢流雨水口的标高宜高于绿地标高 50mm,面积大于300m2的绿地还宜 设置排水盲沟。

(5)建筑室内地坪标高及地下建筑的出入口及通风井等处地面构筑物的敞 口部位宜高于小区道路300mm以上,地下建筑出入口及通风井还应采取防止雨水 倒灌的措施。

5.2.4.4 绿地内的海绵城市设施宜小型分散布置,建筑屋面雨水宜采取雨水 立管断接或设置集水井等方式就近引入周边绿地内的海绵城市设施;设置有雨水 集中调蓄设施的,宜通过植草沟或雨水管渠将雨水引入。

5.2.4.5 小区内硬质铺装场地设置雨水口时,宜设在汇水面的最低处,并设 截污挂篮。

5.2.4.6 小区雨水管网应按现行规范标准进行设计,并合理设计超标雨水排 放系统,避免建筑内部进水。小区内非机动车道的超标雨水应优先排入周边绿地 中消纳;人行道、广场、露天停车场和庭院步道等应尽量坡向绿地或通过雨水导 引设施,使雨水流入绿地中消纳。

5.2.4.7 当室外地面有高差时(包括溢流设施等),应采用缓坡过渡或设置 堰挡,地面坡度应小于8%;当下沉式绿地、生态树池等海绵城市设施的表面蓄 水层设计深度大于200mm时,应设置固定围护栏杆和安全警示标志。

5.2.5 技术措施

5.2.5.1 建筑与小区适宜采用的海绵城市设施和技术措施包括绿色屋顶、透 水铺装、下沉式绿地、生态树池、植草沟、雨水调蓄设施(室内或室外)、初期 雨水弃流设施、人工湿地等。

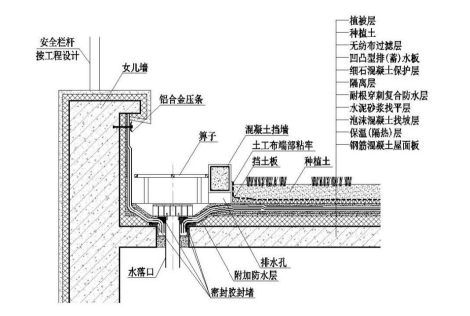

5.2.5.2 绿色屋顶根据种植基质深度和景观复杂程度,可分为简单式和花园 式。新建建筑与小区的绿色屋顶面积占宜建屋顶绿化的屋顶面积比例宜不低于 30%。绿色屋顶的设计应符合《种植屋面工程技术规程》(JGJ155)、《屋面工 程技术规范》(GB50345)、《坡屋面工程技术规范》(GB50693)和《地下工 程防水技术规范》(GB50108)的规定,并应符合以下规定:

(1)基质深度应根据植物需求、屋顶荷载和构造确定。简单式绿色屋顶种 植土厚度不应小于150mm,花园式绿色屋顶种植土厚度不应小于500mm,地下

室顶板种植土厚度应不小于600mm。

(2)屋顶绿化应根据生态特性种植生命力强、抗逆性强、外形较低矮的植 物,不应选择根系穿刺性强的植物。坡屋面可选择种植低维护植物。花园式绿地 宜合理配置小乔木、灌木,形成复层绿化。

(3)地下建筑顶板绿色屋顶的种植设计,应采用措施加强调蓄雨水的能力, 并应符合以下规定:

①顶板采用反梁结构或坡度不足时,应加大反梁间贯通盲沟的预留孔洞,截 面积应不小于100cm2,并采取防堵塞措施。底部排蓄水的盲沟截面积应不小于 300cm2;

②局部排水不畅处,应选用耐水淹植物。

5.2.5.3 透水铺装的设计,应符合以下规定:

(1)小区内地面停车场、自行车道、人行道、步行街、休闲广场和庭院等 应采用透水铺装。

(2)自行车道可选用透水沥青、透水性混凝土等路面;人行道、步行街可 选用透水砖、碎石路面、汀步等;地面停车场可选用透水混凝土、嵌草砖、透水 砖等;休闲广场、庭院可选用透水混凝土、透水砖等。

(3)当透水铺装设置在地下室顶板上时,顶板覆土厚度不应小于600mm, 并应设置排水层;当地下室顶板采用反梁结构时,参照5.2.5.2执行。

(4)透水铺装设计的其它要求可参考本导则5.4节的相关规定。

5.2.5.4 下沉式绿地的设计,应符合以下规定:

(1)周边雨水宜分散进入下沉式绿地,当集中进入时应在入口处设置缓冲 措施。

(2)下沉式绿地应低于周边道路或场地,下沉深度宜低于周边地面 100~200mm,场地地势较高且地下水位较低处,下沉深度可结合地形适当加深, 但不宜超过500mm。

(3)下沉式绿地的设计还应符合本导则5.3节的相关规定。

5.2.5.5 生态树池适用于高密度建筑小区,其设计应符合本导则5.4节的相关 规定。

5.2.5.6 植草沟的设计,应符合本导则5.3节的相关规定。

5.2.5.7 雨水调蓄设施可包括雨水桶、下沉式绿地、雨水调蓄池、具有调蓄 空间的景观水体等,其规模应结合安全需求和建设条件合理确定。雨水调蓄设施 的设计应符合以下规定:

(1)建筑屋面雨水可通过雨水立管断接,底部设置雨水桶进行雨水收集调 蓄。

(2)在雨水管渠沿线附近的下沉式绿地、天然池塘、人工景观水体,可作 为雨水径流峰值流量调蓄设施。有景观水体的小区,宜充分利用景观水体进行雨 水调蓄,水体应低于周边道路和场地,汇水区内雨水通过植草沟或管渠等导流路 径流入水体。景观水体的调蓄规模应根据降水规律、水面蒸发量、径流控制率、 雨水回用量等,通过全年水量平衡分析确定。

(3)雨水调蓄池可釆用室外地埋式塑料模块蓄水池、硅砂砌块水池、混凝 土水池等。采用蓄水模块时,应考虑地下水位和周边荷载的影响,其竖向和侧向 荷载能力应大于上层铺装地面和道路荷载及施工要求。并应保证水流具有良好的 流动性。

(4)雨水调蓄池设置在地下室时,应合理设置溢流设施。宜通过溢流口直 接重力溢流至室外雨水管渠。若无法直接重力溢流的,可溢流至集水井,通过水 泵排至室外雨水管渠,且集水井、排水泵及排水管均应满足50年一遇暴雨重现期 的雨水排放要求。

5.2.5.8 建筑与小区雨水回用时,若初期5mm雨水的SS浓度大于50mg/L或

COD大于100mg/L时,应设置初期雨水弃流设施,其设计应符合以下规定:

(1)屋面和硬化地面弃流可采用2~3mm和5~10mm径流厚度。

(2)弃流设施服务区域的最远点至弃流设施的距离不宜大于300m。

(3)绿地和经过生物滞留设施的硬化地面雨水径流可不设弃流设施。

(4)弃流雨水宜排入市政污水管道,并应采取防止污水倒流的措施。

5.2.5.9 景观水体宜采用生态水处理技术保障水体水质。景观水体的设计应 符合本导则5.5节的相关规定。

5.3 绿地

5.3.1 一般规定

5.3.1.1 绿地的海绵城市建设应遵循经济性、适用性原则,根据规划要求, 充分考虑区域的地形地貌、水文、地质、水系、径流现状等实际情况进行设计, 合理确定雨水“渗、滞、蓄、净、用、排”设施。

5.3.1.2 绿地的海绵城市设计应优先使用简单、非结构性、低成本的海绵城 市设施;应符合场地整体景观设计要求,并应与总平面、竖向、建筑、道路等相 协调。

5.3.1.3 绿地规划设计方案中应对海绵城市设施的设计情况进行说明,明确

标注采用透水铺装面积的比例,雨水调蓄设施的规模、位置,竖向设计和与周边 排水管渠衔接等内容。施工图设计文件中应包含海绵城市设计说明、竖向、海绵 城市设施及与周边排水管渠衔接等具体设计内容。

5.3.1.4 在下沉式绿地的雨水径流入口和坡度较大的植被缓冲带边缘,应设 置隔离土工布、种植固土植被、添加覆盖物等措施固定绿地内土壤。

5.3.1.5 对于有污染的道路、停车场等周边的绿地,可在下沉式绿地的雨水 径流入口之前设置过滤型植草沟或前置塘。

5.3.1.6 城市绿地中湿塘、雨水湿地等大型海绵城市设施必须设置警示标识 和预警系统,保证暴雨期间人员的安全撤离,避免事故的发生。

5.3.2 设计

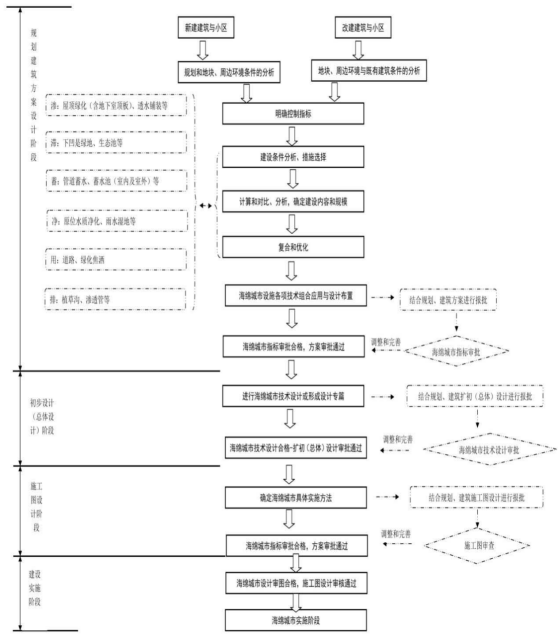

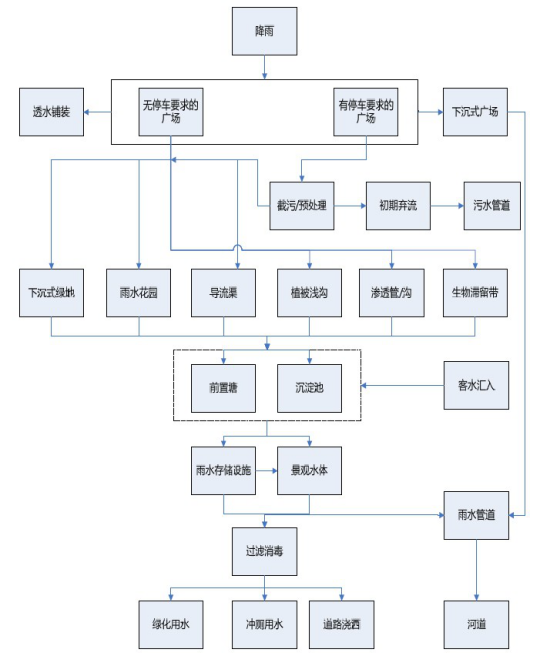

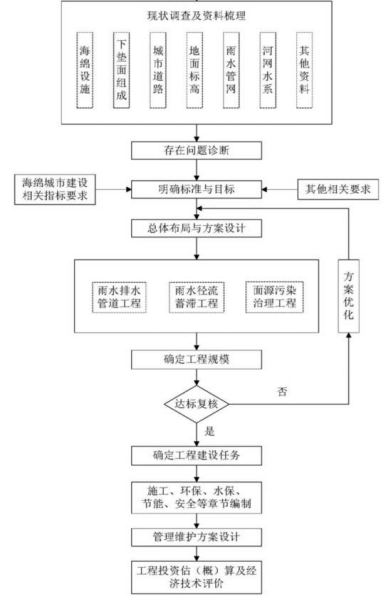

5.3.2.1 绿地的海绵城市设计流程如图5-2所示。

图 5-2 城市绿地与广场典型流程图

(1)整体分析。分析建设区域绿地、水面、广场等用地类型和比例,场地

的降雨特征、土壤渗透能力及地下水情况、植物群落特征、径流量、污染物含量 等,确定场地的径流流向、集水点和分区汇水面积等,估算现状绿地海绵体的渗 蓄能力。根据规划要求,确定设计技术路线,设定绿地、水面比例等目标。

(2)指标测算。根据现有建设区域的比例、汇水区面积、不透水铺装比例 等,计算建设区域的年径流总量控制率和年径流污染控制率,分析与规划目标设 定的的差距。

(3)海绵城市技术选择和规模确定。选择适宜的海绵城市建设技术,确定 海绵城市设施的数量和规模。

(4)方案设计。根据确定的海绵城市设施及规模,进行总体设计和设施布 局,形成设计方案。

(5)复核 优化。根据方案提出的海绵城市设施内容和规模,复核技术指标, 并进行优化直至达到控制指标要求。

(6)设计实施。按照完善后的海绵城市设施的内容和规模,进行技术设计 和实施,并提出相应的控制要求和实施保障措施。

5.3.2.2 应根据绿地类型和周边用地性质,确定海绵城市设施规模和技术组 合,并应符合以下规定:

(1)组合系统中各类设施的适用性应符合场地的土壤渗透性、地下水位、 地形坡度、空间条件等实际情况。

(2)组合系统中各类设施的主要功能应与规划设计控制目标相对应。

(3)在满足规划设计目标的前提下,应选择组合系统总成本最低的方案, 并综合考虑海绵城市设施的环境效益和社会效益。

5.3.3 平面布局和竖向设计

5.3.3.1 公园绿地的设计应符合以下规定:

(1)应首先满足自身的生态功能、景观功能和游憩功能,公园绿地海绵城 市建设雨水系统设计应符合《公园设计规范》(GB51192)的相关规定,并满足 年径流总量控制率、年径流污染控制率等海绵城市建设指标的要求。

(2)面积大于2hm2的绿地,宜根据场地条件设置水体。径流污染较严重的 绿地,在面积允许的前提下,应设置湿塘或人工湿地等设施。

(3)雨水利用应以入渗和景观水体补水与净化回用为主,避免建设维护费 用高的净化设施。土壤入渗率低的公园绿地应以储存、回用设施为主;公园绿地 内景观水体可作为雨水调蓄设施,并与景观设计相结合。

5.3.3.2 防护绿地的设计应符合以下规定:

(1)防护绿地应根据海绵城市规划目标的要求,结合空间条件设置海绵城 市设施,宜合理处理其与周围城市用地和道路的竖向关系,以便于消纳相邻区域 的雨水径流。

(2)城市卫生隔离带、高压走廊绿带、防风林、组团隔离带等防护绿地可 根据空间条件设置大型的雨水调蓄、下渗等设施,最大限度地消纳自身和相邻区 域的雨水径流,同时其设计应符合相关设计规范的要求。

5.3.3.3 其他绿地的设计应符合以下规定:

(1)山体、坡地等落差较大的绿地,宜结合地形采用阶梯式,增强对雨水 径流的蓄滞能力,有效防止水土流失、泥石流等地质灾害的发生。

(2)山体坡脚处宜设置截洪沟,结合地形条件宜设置生态护坡和水土保持 设施,在满足安全的前提下可设置雨水拦蓄设施。

(3)水源保护区外围绿地可根据现状条件设置雨水湿地等调蓄水体,但需 加强维护管理,避免造成水体污染。

(4)垃圾填埋场封场后绿地的海绵城市设施应以净化功能为主,并根据填 埋场的污染情况慎重选用下渗设施。

5.3.3.4 绿地中道路和硬化铺装的周围应设置雨水花园、植草沟、生态树池、 下沉式绿地等设施,消纳雨水径流,其场地规划设计应符合以下规定:

(1)绿地的竖向设计应保证硬化铺装的雨水径流能顺利流入,雨水径流通 过地表坡度汇集到过滤设施或转输设施,然后进入下沉式绿地等海绵城市设施 中。

(2)若道路的边缘与绿地平齐,且雨水污染物含量较低时,雨水径流可分 散漫流进入下沉式绿地;若道路比周围绿地高,则可在侧石上设置宽度为 20~30cm的排水口,雨水径流通过排水口汇入过滤设施或转输设施中,进而流入 下沉式绿地。

(3)雨水溢流口可设置在下沉式绿地中,也可设置在绿地与硬化铺装的交 界处。雨水溢流口的设计高程应高于下沉式绿地且低于硬化铺装地面,保证超过 下沉式绿地设计蓄水上限的雨水能即时通过溢流口排入雨水管渠系统。

5.3.3.5 海绵城市设施内的植物选择应考虑设施水分条件、雨水径流水质、 土壤介质等情况,宜选用耐涝、耐旱、耐污染能力强的乡土植物。

5.3.4 技术措施

5.3.4.1 绿地中适宜的海绵城市设施和技术措施,可采用土地保护与修复、 透水铺装、下沉式绿地、雨水花园、植草沟、生态树池、雨水湿塘、表流人工湿

地、植被缓冲带等。

5.3.4.2 土地保护与修复技术,包括土地保护、土壤改良和表土保护、地形 改造等,应符合以下规定:

(1)应保护城市内公共空间和敏感生态区,严格执行生态红线的保护。

(2)应通过土壤改良和表土保护保持土壤持水能力,做好绿地日常土壤管 理工作,减少对土壤的机械压实,定期维护,保证雨水入渗速度和入渗量。

(3)地形改造的绿地地形坡度宜控制在15%以内,保证土壤入渗率达到适 宜范围。

(4)用于雨水调蓄和净化的绿地表层20cm土壤的入渗率应在1×10-8~1×

10-4m/s之间,小于1×10-8则应进行改良。

(5)绿地海绵城市设施的土壤改良宜通过使用适当的绿化废弃物、草炭、 有机肥等有机介质促进土壤团粒形成、增强土壤的渗透能力。

5.3.4.3 绿地内人行道、广场、地面停车场等应采用透水铺装,新建绿地内 透水铺装率应不低于50%,改建绿地内透水铺装率应不低于30%。绿地内透水铺 装的设计应符合本导则5.4节的相关规定。

5.3.4.4 下沉式绿地的设计,应符合以下规定:

(1)下沉式绿地应选择地势平坦、土壤渗透性良好的场地。

(2)下沉式绿地内应设置溢流雨水口,保证暴雨时雨水径流的溢流排放, 溢流雨水口顶部标高宜高于绿地50~100mm。

(3)当下沉式绿地种植土底部距离季节性最高地下水位小于1m时,应在种 植土层下方设置滤水层、排水层和厚度不小于1.2mm防渗膜;当下沉式绿地边缘 距离建筑物基础水平距离小于3m时,应在其边缘设置厚度不小于1.2mm防渗膜。

(4)当采用绿地入渗时可设置入渗池、入渗井等入渗设施增加入渗能力。

(5)当径流污染严重时,下沉式绿地的雨水进水口处应设置拦污设施。

(6)植物 品种应选择当地适生的耐旱耐涝植物和宜共生群生的观赏性植物。

5.3.4.5 雨水花园的设计,应符合以下规定:

(1)应选择地势平坦、土壤排水性良好的场地,边缘距离建筑物基础应不 少于3.0m,否则应进行防渗处理。雨水花园不得设置在城市供水处理构筑物、蓄 水池或水井周边。

(2)雨水花园宜分散布置,规模不宜过大,汇水面积与雨水花园面积之比 宜为10-20倍。

(3)地形开敞、径流量大的区域适用调蓄型雨水花园,可采用瓜子片等作 为填料层;硬质铺装密集、径流污染严重的区域适用净化型雨水花园,可采用沸 石等作为填料层;径流量较大、径流污染严重的区域适用综合功能型雨水花园,

可采用改良种植土作为填料层。

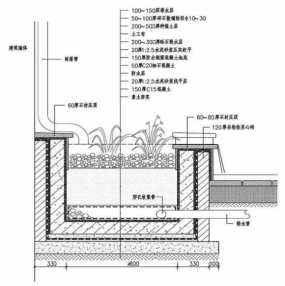

(4)雨水花园自上而下通常包含蓄水层、植被及种植土层、过渡层、排水 层及调蓄层等。各层设置要求如下:

①蓄水层 其厚度根据径流控制目标、植物耐淹性能和土壤渗透性能综合确定。一般宜

为200~250mm,最高不超过500mm。

②植被及种植土层 种植土厚度视植物类型而定。种植草本植物一般宜不小于为250mm,种植灌

木一般宜不小于为600mm,种植乔木一般应大于1000mm。若土壤下渗能力小于 1×10-8m/s时,应进行土壤介质改良。改良后的土壤介质配比各地应根据土壤情 况试验取定,渗透性能不小于7×10-6m/s。

③过渡层 根据实际情况选用,一般采用100mm的中粗砂层或土工布。

④排水层 一般采用200~300mm砾石层,可根据要求适当加深。若土壤下渗能力小于

1×10-8m/s时,在底部应设置穿孔排水管。

⑤雨水花园内应设置溢流设施,可采用溢流管、排水篦等方式。溢流设施顶 部标高根据设计蓄水层高度确定,并应低于周边场地100mm。

⑥雨水花园的底部与当地的地下水季节性高水位的距离应大于1m,当不能 满足要求时,应在底部敷设防渗材料,参考5.3.4.4条相关规定。

5.3.4.6 植草沟的设计,应符合以下规定:

(1)断面形式宜采用倒抛物线形、三角形或梯形。

(2)边坡坡度不宜大于1:3,纵坡宜为0.3~4%,纵坡较大时宜设置为阶梯 型植草沟或在中途设置堰坝等消能设施。

(3)最大流速应小于0.8m/s,曼宁系数宜为0.2~0.3。

(4)转输型植草沟内植被高度宜控制在100~200mm,结构层由上至下宜为 200~300mm种植土、200mm砾石或碎石层(孔隙率应为35~45%)。如土壤渗 透系数大于5×10-6m/s,可考虑雨水下渗,底部应设置土工布;如不考虑下渗, 土壤系数应小于1×10-8m/s,否则底部应设置防渗膜。

5.3.4.7 生态树池的设计,应符合以下规定:

(1)生态树池的盖板应为透水材料,标高应不高于周边场地。

(2)生态树池底部应设置砾石排水层(孔隙率应为35~45%),有效粒径 宜大于80%,穿孔排水管管径宜采用DN100-DN150,外部用土工布包裹。

(3)植物宜以大中型木本植物为主,种植土深度应不小于1000mm,种植土

渗透系数小于1×10-8m/s时,应进行土壤介质更换,介质中掺入40~60%砾石(粒 径3~5cm),其余为满足种植要求并含有20%黏土的土壤。

5.3.4.8 雨水湿塘主塘包括常水位以下(或暴雨季节闸控最低水位)的永久 容积和调蓄容积,永久容积水位线以上至最高水位为具有峰值流量削减功能的调 蓄容积。其设计应符合以下规定:

(1)长宽比宜为3:1~4:1,边坡坡度宜小于1:6,BOD负荷宜为

4g/(m2•d)~12g/(m2•d)。

(2)湿塘永久容积水深宜为0.8~2.5m,调蓄容积水深宜为0.5~1m。应考 虑长期运行下底泥沉积造成的有效容积减小。

(3)雨水径流接入处应设置消能设施。应采用碎石或水生植物种植区作为 缓冲区,挺水植物带宽度应大于3m,水深宜为200~500mm。

(4)出口处应设置溢流竖管和溢洪道,排水能力应根据下游的排水系统能 力确定,且调蓄水量应在48~72h内排空。

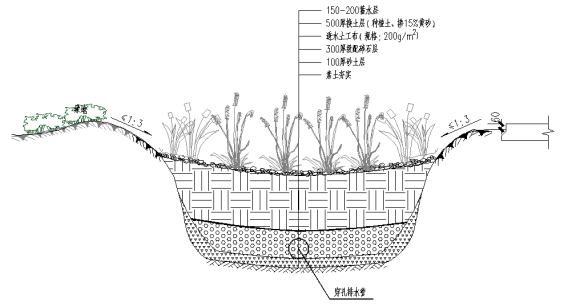

5.3.4.9人工湿地的设计规模宜按汇水流域及上游雨水设施的情况确定,并应 符合以下规定:

(1)表流人工湿地水深宜小于0.5m,水力停留时间宜为4~10d,水力坡度宜 为0.1~0.5%,应设计地形高差形成定向水流。

(2)潜流人工湿地内部应设置填料,厚度宜为500~1000mm,填料类型宜 根据实际需要选择砾石、沸石或钢渣等材料,水力停留时间宜为0.8~2d,水力 坡度宜为0.5~1.0%。

(3)应选择具备耐污能力的当地水生湿生植物。

(4)初期雨水径流颗粒物负荷较高时,应设置前置塘或初期雨水弃流设施。

5.3.4.10 植被缓冲带可采用道路林带与湿地沟渠相结合的形式,坡度宜为

2~6%,宽度不宜小于2m。

5.4 道路和广场

5.4.1 一般规定

5.4.1.1 道路海绵城市建设应充分利用既有条件,结合红线内外绿地空间、 道路纵坡和标准横断面、市政雨水系统布局、道路两侧现状及规划用地情况等, 合理确定雨水“渗、滞、蓄、净、用、排”设施。

5.4.1.2 道路绿化隔离带的设计,应符合以下规定:

(1)道路雨水径流可通过降低绿化带标高、增加路缘石开口等方式引入绿 化隔离带,绿化带内应设置植草沟、雨水花园、下沉式绿地等海绵城市设施净化、 消纳雨水径流,并应与道路景观相结合。其入口处应设置消能设施。

(2)中央隔离绿化带路缘石顶部标高应高于绿化种植土100mm以上,尽量 消纳自身雨水径流。

5.4.1.3 高架道路雨水宜通过雨水立管汇入中央绿化带,管口应铺设消能、 散水设施,可在中央绿化带内设置下沉式绿地、雨水调蓄设施。在周边绿化空间 较大的情况下,应结合周边集中绿地、水体、公园、广场等空间建设雨水调蓄设 施。

5.4.1.4 人行道、专用非机动车道及绿道,宜采用透水铺装。

5.4.1.5 行道树种植可选择穴状或带状种植,宜采用生态树池,并符合相关 规范要求。有条件时,行道树种植可与植草沟相结合,提升人行道对雨水径流的 渗蓄和消纳能力。

5.4.1.6 广场的排水设计应结合广场总体布局、竖向设计、铺装伸缩缝位置、 周围道路标高等情况,采用单向或者多向排水。

5.4.1.7 广场的海绵城市设计,应符合以下规定:

(1)在地质条件允许时,广场应采用透水铺装。

(2)广场树池宜采用生态树池。

(3)当广场有水景需求时,宜结合雨水调蓄设施共同设计。

(4)当广场位于地下空间上方时,设施必须做好防渗处理。

(5)位于城市易涝点的广场,在满足自身功能的前提下,宜设计为下沉式。

(6)广场竖向设计应充分与周边地块衔接,海绵城市设施设计时,应考虑 在解决自身雨水径流前提下,还可消纳周边区域的雨水径流或涝水调蓄。

5.4.1.8 轻型荷载的停车场,可采用透水铺装。

5.4.1.9 城市道路与广场海绵城市设施应采取相应的防渗措施,防止雨水径 流下渗对车行道路面和路基造成损坏,并满足《城市道路路面设计规范》

(CJJ169)、《城市道路路基设计规范》(CJJ194)的相关规定。道路结构中设 置的封层相关技术要求还应符合《城市道路路面设计规范》(CJJ 169)、《城 市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1)与《路面稀浆罩面技术规程》(CJJ/T 66)的相关规定。

5.4.1.10 在不影响交通组织和道路通行的前提下,可对道路横断面进行适当 优化调整,以利于海绵城市设施的布置。

5.4.1.11 城市道路与广场的海绵城市设施应建设有效的溢流排放设施,并与 城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统有效衔接。

5.4.2 设计

5.4.2.1 道路与广场的海绵城市设计流程,如图5-3所示,应符合以下规定:

(1)整体分析。勘查建设区域现场,分析道路、广场和停车场的交通需求、 土壤渗透系数、道路红线宽度、广场和停车场的用地红线范围、红线外用地现状 与规划条件、周边水体等相关因素。确定道路、广场和停车场的径流流向、集水 点、汇水区面积等。对接上位规划,确定项目的海绵城市控制目标。

(2)指标测算。根据道路通行能力需求,计算车行道、非机动车道和人行 道宽度,并确定绿化带宽度。根据广场和停车场的功能需求、交通特征、地形与 自然环境,确定广场和停车场各个功能区域面积。根据现有建设区域的汇水面积、 传统设计方案的不透水铺装比例等情况,计算传统设计情况下建设区域的年径流 总量控制率和年径流污染控制率等指标,分析与海绵城市控制目标的差距。

(3)技术选择和规模确定。根据传统设计方案与海绵城市建设控制目标的 差距,计算径流削减量。根据道路、广场和停车场的红线内外地形情况、绿地面 积,有针对性地选择海绵城市设施,确定技术措施可实施的类型和规模。

(4)方案设计。根据选择的海绵城市技术措施,进行道路、广场和停车场 的平面与竖向布置,提出总体设计方案。

(5)复核 优化。根据方案提出的海绵城市设施内容和规模,复核技术指标, 并进行优化直至达到控制指标要求。

(6)设计实施。按照完善后的海绵城市设施内容和规模,进行技术设计和 实施,提出控制要求和实施保障措施。

图 5-3 道路与广场海绵城市建设设计流程图

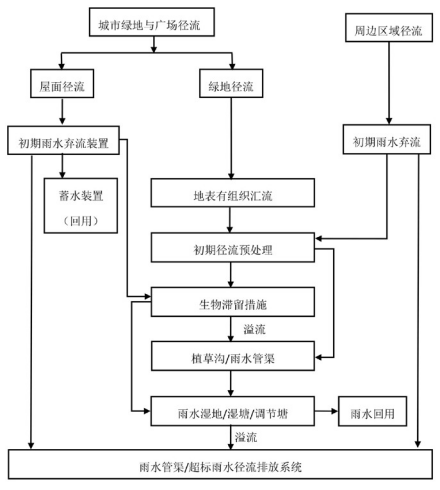

5.4.3 平面布局和竖向设计

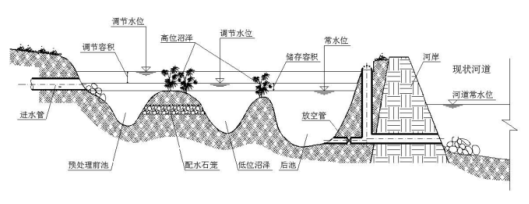

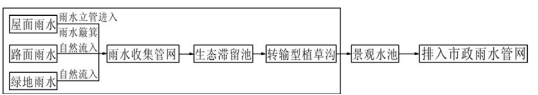

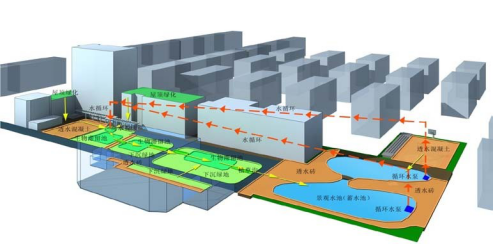

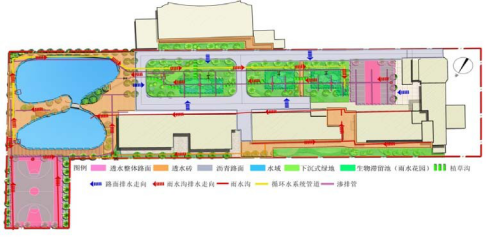

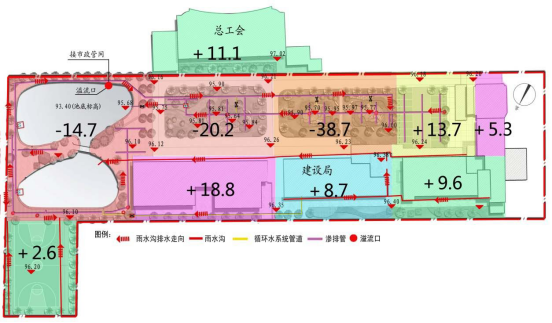

5.4.3.1 城市道路雨水径流应通过有组织的汇流和转输,经预处理后排入道 路红线内、外的绿地内,并通过设置在绿地内的海绵城市设施进行处理。海绵城 市设施的选择应因地制宜、经济有效、简便易行等,结合道路绿化带和道路红线 外绿地宜优先设计生物滞留设施、雨水调蓄设施、人工湿地等。道路的海绵城市 建设技术衔接关系宜符合图5-4的规定。海绵城市设施应通过溢流排放系统与城 市排水管渠系统相衔接,以保证上下游排水系统的顺畅。

图 5-4 道路海绵城市建设雨水系统典型流程

5.4.3.2 广场及周边区域雨水径流应通过有组织的汇流和转输,经预处理后 引入广场或周边绿地内的海绵城市设施进行消纳,并衔接区域内的雨水管渠系统 和超标雨水径流排放系统,提高区域内涝防治能力。广场的海绵城市建设技术衔 接关系宜符合图5-5的规定。

图 5-5 广场海绵城市建设雨水系统典型流程

5.4.3.3 人行道和专用非机动车道的海绵城市设计,应符合以下规定:

(1)人行道和专用非机动车道宜采用透水铺装。

(2)人行道设置树池时,宜采用生态树池,并可将独立的树池通过人行道 透水铺装、人行道下方铺填专用种植土或人行道下方设置渗蓄模块等方式连接形 成一个连续的海绵体。

(3)人行道与非机动车道间有条件可设置下沉式绿化带或在道路红线外设 置,通过路缘石开孔,将雨水径流汇集到绿化带中;雨水口可移至绿化带内兼作

溢流井,下渗雨水和超量径流通过溢流井排入市政雨水管渠系统。

5.4.3.4 道路中非机动车道与机动车道间设置的绿化隔离带,宜采用下沉式 绿化带,通过路缘石开孔,使雨水径流汇集到绿化带中进行消纳处理。

5.4.3.5 道路上的绿化隔离带,宜通过土壤改良来增加其入渗率,并采取侧 向防渗措施以保证路基稳定性。采用生物滞留设施收集道路雨水时,应符合以下 规定:

(1)设置生物滞留设施的绿化带宽度应大于1.5m。

(2)当绿化隔离带规划种植乔木时,若设置生物滞留设施应考虑相对独立, 绿化带宽度宜不小于4.0m。

(3)绿化隔离带内的生物滞留设施宜分段设置,单段长度根据服务道路的 径流控制要求确定,一般为10~20m。

5.4.3.6 城市道路红线外公共绿地的设计,应符合以下规定:

(1)公共绿地设计标高有条件应尽量低于人行道及周边地块,使红线内人 行道、红线外地块雨水径流汇入绿地中进行消纳处理,宜结合周边地块条件设置 前置塘、雨水湿地等设施,控制径流污染。

(2)当公共绿地设计标高高于人行道时,可在绿地下设置渗蓄模块,收集 调蓄人行道和绿地雨水径流。

5.4.3.7 城市道路濒临河道时,路面雨水径流宜通过地表漫流或暗渠等形式 排入河道。为防止水体污染和侵蚀河道,宜在道路与河道之间设置植被缓冲带、 雨水塘、生态岸线等措施,以控制径流总量、峰值流量和径流污染。

5.4.3.8 当城市高架道路下绿化带具有较好的植被生长环境,且宽度大于

1.5m时,可设置生物滞留设施,消纳经雨水立管收集的高架道路路面雨水和周边 道路雨水径流。高架道路立交范围,可结合立交桥附属绿地建设生物滞留设施。

5.4.3.9 广场和停车场总体布局应充分考虑场地排水要求进行竖向设计,使 场地雨水分散就近汇入绿地内海绵城市设施进行渗透、净化和调蓄。

5.4.3.10 应在广场绿地内开展微地形设计,设置植草沟、下沉式绿地和雨水 花园等小型分散设施,形成流畅、自然的雨水排水路径。

5.4.4 技术措施

5.4.4.1 道路中适宜的海绵城市设施和技术措施,可采用透水铺装、生态树 池、生物滞留设施等。

5.4.4.2 透水路面按照面层材料可分为透水沥青路面、透水水泥混凝土路面 和透水砖路面。透水路面结构层应由透水面层、基层、垫层组成,其设计应符合

以下规定:

(1)透水路面应综合考虑当地的水文、地质、气候环境等因素,并应满足 荷载、透水、防滑等使用功能和耐久性要求。

(2)透水沥青路面分为表层排水式、半透式和全透式,对需要减小路面径 流量和降低噪声的新建或改造城市道路,宜选用表层排水式;对需要缓解暴雨时 城市排水系统负担的各类新建或改造道路,宜选用半透式;非机动车道、停车场、 广场,可选用全透式。

(3)透水水泥混凝土路面、透水砖路面可分为半透式和全透式,人行道、 非机动车道、停车场与广场宜选用全透式;轻型荷载道路可选用半透式。

(4)透水铺装结构和材料技术要求应符合《透水砖路面技术规程》

(CJJ/T188)、《透水沥青路面技术规程》(CJJ/T190)和《透水水泥混凝土路 面技术规程》(CJJ/T135)相关规定。

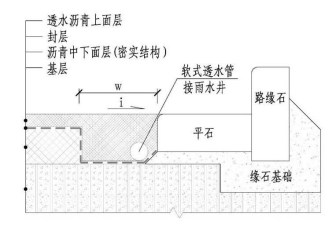

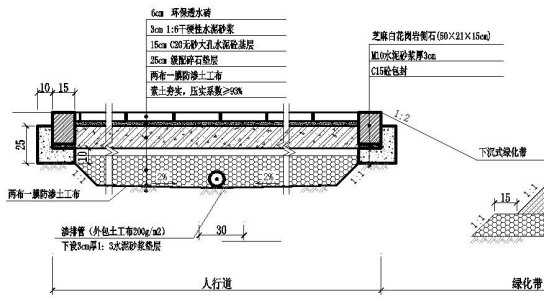

(5)表层排水式和半透式路面应设置路面边缘排水系统,排水系统设置如 图5-6和图5-7所示,其透水结构层下部应设置封层,封层材料的渗透系数不应大 于1.3×10-9m/s,且应与上下结构层粘结良好。

图 5-6 表层排水式路面边缘排水系统图

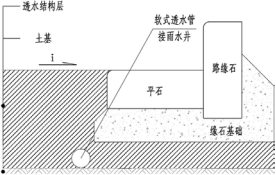

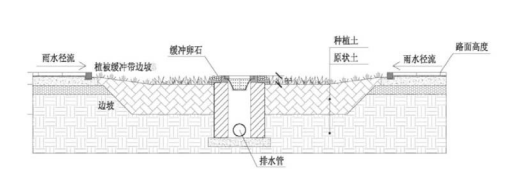

(6)全透式路面的土基应具有一定的透水性能,土壤渗透系数不应小于 10-6m/s,且土基顶面距季节性最高地下水位应大于1m。当土基、土壤渗透系数 和地下水位高程等条件不满足要求时,应增加排水设施,如图5-7所示。全透式 路面的路基顶面应设置反滤隔离层,可选用粒料类材料或土工织物。

图 5-7 全透式路面边缘排水系统图

(7)全透式结构层厚度应按以下公式进行透水、储水能力验算。路面最小 厚度应根据地区所在自然区划、路基潮湿类型、道路填挖情况、道路宽度、路面 材料和基层混合料的物理性能计算确定。

式中:dpp——全透式铺装透水路面厚度(mm); HcR——透水铺装的海绵城市设计降雨量(mm); fm——透水铺装基层的稳定入渗率(mm/h); r——透水路面周边地面汇水面积与透水路面面积之比; β——安全系数,可取 0.5;

t——设计降雨历时(h); np——透水路面结构层平均孔隙率,可取 0.1~0.3。

5.4.4.3 生态树池的设计,应符合以下规定:

(1)生态树池的植物以大中型的木本植物为主,种植土深度应不小于1m。

(2)生态树池宜设置在宽度不小于4m 的人行道上,也可结合道路分隔带 绿地设置,溢流和出流雨水应排入雨水管渠系统中。

5.4.4.4 下沉式绿地及生物滞留设施的设计应符合本导则5.3节的相关规定, 绿地宽度、下沉深度、结构层设置等应综合考虑道路结构,土壤渗透性、植物耐 淹性能等因素确定。

5.4.4.5 在不影响地块排水条件的前提下,雨水口应设置截污挂篮或采用环 保雨水口。雨水排口处应设置物理截污设施,可采用截污格栅、初期弃流、旋流 沉砂等。

5.4.4.6 缺水性城市广场建成后应考虑采用收集净化后的雨水作为绿地浇 灌、路面冲洗及景观用水,其它城市宜采用。

5.5 水系

5.5.1 一般规定

5.5.1.1城市水系的保护与改造方案,应综合分析城市水系的功能定位、水质、 岸线现状及存在问题等因素,合理确定并满足相关规划提出的海绵城市建设目标 与指标要求。

5.5.1.2 应保护河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等水域的现状自然径流路径, 不得随意裁弯取直和填埋覆盖。对被侵占的河道蓝线应予以恢复。

5.5.1.3 应保证规划水面率不低于现状水面率。规划建设新的水体或扩大现 有水体的水域面积,应与海绵城市建设的控制目标相协调,增加的水域宜具有雨 水调蓄功能。

5.5.1.4 水系岸线应尽量保持天然自然岸线,减少硬质驳岸。

5.5.1.5 应遵循功能安全、生态优先、统筹兼顾、因地制宜、综合治理的原 则,突出对城市径流污染的治理与河湖水质和生态功能的提升,并应符合以下规 定:

(1)建设范围为蓝线控制范围,包括水域范围和滨水绿化带。

(2)治理的对象包括排入水体的城市径流污染、河湖生境和滨水绿化带等。

(3)城市雨水径流排入水体前,宜经过陆域缓冲带;污染较重时,应先经 过低影响开发设施渗透或净化后再排入水体。城市雨水径流漫流排放时,宜经过 陆域缓冲带排入水体;径流污染较重时,宜通过截流调蓄或净化后再排入水体。

(4)滨水绿化带宜设计为陆域缓冲带,具有缓冲、拦截、吸附、水土保持 等生态服务功能。

(5)河湖水体应通过增强水体的连通、流动和生态治理,恢复健康良性的 水生态系统,强化水体的净化功能,改善水体水质。

5.5.2 设计

5.5.2.1 河湖水体治理工程的设计,流程如图5-8所示,应符合以下规定:

(1)整体分析。应调查河道的功能定位、水文、防洪排涝、污染源、水质、 水生态、底质、陆域植物群落、下垫面、连通性、水工构筑物位置和引排水调度 等现状,诊断河道存在的问题。

(2)指标测算。应根据海绵城市规划确定河湖治理的具体目标和指标,明 确项目建设任务。

(3)技术选择和规模确定。应重点分析河道与周边绿地、道路、广场、建

筑物等竖向关系,结合面源污染源和入河排口的分布,确定项目总体布局,按照 设计目标要求,确定工程建设规模,重点论证调蓄量、入河污染物削减量、生态 岸线建设总长度等。

(4)方案设计。开展面源污染治理、点源截污、清淤疏浚、生态岸线、水 生态修复、陆域缓冲带、水质净化等工程设计,应开展多方案比选,优选技术先 进、经济可靠的技术措施,确定设计方案。

(5)复核优化。应针对设计目标,复核相关指标,若不满足要求则应进行 优化调整。

(6)设计实施。应编制施工组织设计、环境影响评价与水土保持、工程管 理、劳动安全与节能设计、工程费用与经济技术评价等技术内容。

图 5-8 河湖水体海绵城市建设设计流程图

5.5.3 平面布局和竖向设计

5.5.3.1 河湖水体的平面布置,应根据土地利用规划、周边城市规划、区域

排水防涝、防洪和水系规划,综合功能定位、地形地貌、景观要求等因素确定, 并应符合以下规定:

(1)按照建设目标,明确需要治理对象的规模和分布,选择适宜可行的治 理技术,确定治理设施的类型和规模,结合场地现状,因地制宜进行布置。

(2)在陆域缓冲带布置海绵城市设施时,应考虑防汛通道、慢行道、游步 道、休憩广场、亲水平台等功能设施的布置要求,使水流在场地内流动顺畅。调 蓄和净化等海绵城市设施应重点布置在径流污染严重的区域、入河雨水和合流制 溢流排口附近。

(3)应考虑河道的自然形态特性,在满足相关规划情况下,宜尽量保留或 恢复河道的自然弯曲形态,控制截弯取直。

(4)原位净化设施的布置应根据水体的污染物削减需求,结合景观构建, 重点布设在水质污染严重的河段。

(5)海绵城市设施的布置,应保证河湖行洪排涝、输水、通航等基本功能 不受影响。河湖水体的调蓄规模和调蓄水位确定后,若涉水构筑物需填占调蓄库 容的,必须经过排水防涝影响论证可行后方可建设。

5.5.3.2 河湖水体的竖向设计,应符合以下规定:

(1)应解析河道建设范围内和周边地块的地形特点,雨水宜自流进入海绵 城市设施和陆域缓冲带。调蓄池中储存的初雨径流或者溢流污水可提升至市政污 水管网,或根据水资源目标要求进行净化后回用。

(2)水体应在满足规划断面基础上,结合水生动植物生境构建要求,开展 竖向断面设计,包括矩形、梯形和复式断面形式等,可通过设置不同坡比、平台 高度和宽度、人工岛、河底深潭浅滩等,形成多样化的断面形式。

5.5.3.3 应通过植物配置,结合岸线竖向设计,从水体到陆域形成以沉水、 浮叶、挺水和陆生植物为一体的全系列或半系列滨河植物带。

5.5.4 技术措施

5.5.4.1 河湖原位水质净化技术主要包括生态清淤疏浚、机械増氧、生态浮 床、生物膜、水体循环等,宜根据水体规模、水文条件、污染物削减要求等采用 单一技术或者多种技术组合。

5.5.4.2 生态清淤疏浚技术,应符合以下规定:

(1)河道清淤前,需做好底泥污染调查。根据河湖水体功能需求,结合受 污染底泥的分布和厚度,将工程清淤和生态清淤相结合,确定河湖清淤范围、深 度和规模。

(2)清淤方式宜采用水力冲挖和水下清淤;排水干挖方式对水体原有生态 系统破坏较大,应慎重采用;对水质要求较高水体,应采用绞吸式环保清淤等水 下清淤方式。

(3)根据当地气候和降雨特征,合理选择底泥清淤季节;清淤工作不得影 响水生生物生长;清淤后回水水质应满足“无黑臭”的指标要求。

(4)工程中需考虑城市水体原有黑臭水的存储和净化措施。底泥运输和处 理处置难度较大,存在二次污染风险,需要按规定安全处理处置。淤泥处置产生 的尾水必须处理,应达到受纳水体接纳标准后方可排放。

(5)淤泥中若含有重金属等有毒有害物质,应分开单独处置,其堆场应有 防护措施,必须限制淤泥用途,使用前应开展论证。

5.5.4.3 机械增氧技术可用于水体流动缓慢、水质较差、水体溶解氧较低、 或者需要降低有机物含量的水体,并应符合以下规定:

(1)机械増氧后水体的溶解氧宜不大于5mg/L。

(2)宜优先选用太阳能曝气机;景观要求高的水体宜优先选用喷泉形式的 表面増氧技术;増氧量需求高时宜优先选用鼓风曝气、微泡増氧、纳米増氧等氧 利用效率高的増氧技术。

5.5.4.4 生态浮床技术可用于水深较深、透明度较低、水生植物种植和存活 较困难的水体,对于上游来水水质较差的河道,可优先选用,其设计应符合以下 规定:

(1)根据水质净化要求,结合周边地块对景观的需求,考虑浮体稳定性、 耐久性、经济性和床体固定等因素,科学选用浮体材料,优化浮床的造型,合理 布局生态浮床位置。

(2)植物配置应尽量选用乡土树种,优先选用根系发达、净化能力好、生 长期长、株型低、便于管理维护的挺水植物。

5.5.4.5 生物膜净化技术可用于水质较差、流速低的水体,并应符合以下规 定:

(1)生物膜填料可选择悬浮型填料、生物绳、碳素纤维绳和组合型填料等, 所选填料不应向水体中释放对水质有影响、对水生动植物有危害的物质。

(2)生物膜填料的安装方式,应符合以下规定:

①与浮床结合使用时,应悬挂在浮床下方;

②与鱼巢结合使用时,应直接把含填料的框架放置在河底;

③当应用于不通保洁船的狭窄水体时,应将尼龙绳或者纤维绳等跨河面分别 固定在两岸,绳上按一定距离垂挂填料;

④利用渔网等将悬浮型填料聚拢,辅以配重投放在水体中。

5.5.4.6 水体循环技术可用于水体流动缓慢或者封闭水体,并应符合以下规 定:

(1)设施规模宜根据水体规模、水文条件、循环需求等确定。

(2)水体循环的方式包括:

①利用扬水设施将底部水体提升至表层,通过密度差、水温差、水位差形成 垂直循环。

②利用水泵将水体提升至较远距离,通过上下游水位差形成水平循环。

5.5.4.7 清水补给适用于城市缺水水体的水量补充,或滞流、缓流水体的水 动力改善,可有效提高水体的流动性。应符合以下规定:

(1)利用城市再生水、城市雨洪水、清洁地表水等作为城市水体的补充水 源,增加水体流动性和环境容量。

(2)充分发挥海绵城市建设的作用,强化城市降雨径流的滞蓄和净化。

(3)清洁地表水的开发和利用需关注水量的动态平衡,避免影响或破坏周 边水体功能。

(4)再生水补水应采取适宜的深度净化措施,以满足补水水质要求。

5.5.4.8 就地处理适用于无替换或补充水源的黑臭水体,通过选用适宜的污 废水处理装置,对污废水和黑臭水体进行就地分散处理,高效去除水体中的污染 物,也可用于突发性水体黑臭事件的应急处理。其设计应符合以下规定:

(1)采用物理、化学或生化处理方法,选用占地面积小,简便易行,运行 成本较低的装置,达到快速去除水中污染物的目的。

(2)临时性治理措施需考虑后期绿化或道路恢复,长期治理措施需考虑与 周边景观的有效融合。

5.5.4.9 旁路治理主要适用于无法实现全面截污的重度黑臭水体,或无外源 补水的封闭水体的水质净化,也可用于突发性水体黑臭事件的应急处理。其设计 应符合以下规定:

(1)在水体周边区域设置适宜的处理设施,从污染最严重的区段抽取河水, 经处理设施净化后,排放至另一端,实现水体的净化和循环流动。

(2)临时性治理措施需考虑后期绿化或道路恢复,长期治理措施需考虑与 周边景观的有效融合。

5.5.4.10 河道治理时,还应对垃圾临时堆放点进行清理,且应一次清理到位。 水生植物、岸带植物和落叶等属于季节性的水体内源污染物,需在干枯腐烂前清 理;水面漂浮物主要包括各种落叶、塑料袋、其他生活垃圾等,需要长期清捞维 护。

5.5.4.11 生态岸线设计的主要内容应包括生态岸线材料和形式的选择、陆域

缓冲带、水域生物群落构建和已建硬质护岸的生态化改造等。

5.5.4.12 生态岸线材料的选择,应符合以下规定:

(1)应满足结构安全、稳定和耐久性等相关要求。常用的生态岸线材料主 要有石笼、生态袋、生态混凝土块、开孔式混凝土砌块、叠石、干砌块石、抛石、 网垫类及植生土坡等,各类护岸材料的适用性和优缺点如下表所示。

表 5-1 各类护岸材料适用性和优缺点比较表

|

护岸材料类型 |

适用条件 |

适用范围 |

优点 |

缺点 |

|

石笼 |

河道流速一般不大 于4m/s |

挡墙、 护坡 |

抗冲刷、透水性 强、施工简便、 生物易于栖息 |

水生植物恢复较慢 |

|

生态袋 |

河道流速一般不大 于2m/s |

挡墙、护 坡 |

地基处理要求 低、施工和养护 简单 |

部分产品耐久性相 对较差、常水位以下 绿化效果较差 |

|

生态混凝土块 |

河道流速一般不大 于3m/s |

挡墙、护 坡 |

抗冲刷、透水性 较强 |

生物恢复较慢 |

|

开孔式混凝土 砌块 |

河道流速一般不大 于4m/s。坡比在1:2 及更缓时使用 |

挡墙 |

整体性、抗冲刷、 透水性好、施工 和养护简单 |

生物恢复较慢 |

|

连锁式混凝土 砌块 |

河道流速一般不大 于3m/s |

挡墙 |

整体性、抗冲刷、 透水性好、施工 和养护简单 |

生物恢复较慢 |

|

叠石 |

对坡比及流速一般 没有特别要求、适用 于冲蚀严重的河道 |

挡墙 |

施工简单、生物 易于栖息 |

水生植物恢复较慢 |

|

干砌块石 |

对坡比及流速一般 没有特别要求、可适 用于高流速、岸坡渗 水较多的河道 |

护坡 |

抗冲刷、透水性 强、施工简便 |

生物恢复较慢 |

|

网垫植被类 |

坡度在1:2 及更缓 时使用,河道流速一 般不大于2m/s |

护坡 |

生态亲和性较 佳,植物恢复较 快 |

部分产品材料耐久 性一般 |

|

植生土坡 |

坡度在1:2.5 及更 缓时使用,河道流速 一般不大于1.0m/s |

护坡 |

生态亲和性佳, 植物恢复快 |

不耐冲刷、不耐水位 波动 |

|

抛石 |

坡度在1:2.5 及更 缓时使用 |

护坡 |

抗冲刷、透水性 强、施工简便 |

在石缝中生长植物, 植物覆盖度不高 |

(2)宜根据河道的防洪排涝、航运、引排水、连通、生态等功能要求,结 合水体的水文特征、周边地块的开发类型、可利用空间、断面形式和景观需求等 进行选择。

(3)不同生态岸线材料的特性指标应符合国家、地方和行业内的相关规范 标准的要求;对标准外的材料,在设计时应慎重采用,也可通过材料的测试报告、 应用条件、规模化工程案例的效果评估等材料,结合治理水体的水文特征、设计 断面形式等核算该材料的边坡稳定性,根据核算成果提出生态岸线材质的相关指 标值,确保护岸稳定安全。

5.5.4.13 陆域缓冲带的设计,应符合以下规定:

(1)陆生植物群落构建应尽量保留和利用原有滨水岸线的植物群落,特别 是古树名木和体形较好的孤植树;还应遵循乡土树种优先、提高生物多样性等原 则,利用不同树种在空间、时间上的差异性进行配置,形成乔、灌、草错落有致、 季相分明的多层次立体化结构;地被植物应选择覆盖率高、拦截吸附性能好的树 种。

(2)应根据不同植物的尺寸、株形和体量,结合其萌枝、分蘖特点,合理 确定每种植物的种植密度和间距。

(3)防汛通道、慢行道、游步道、休憩平台等设施宜采用透水铺装,透水 铺装的设计应符合本导则5.4节的相关规定;人工湿地、下沉式绿地、植草沟等 海绵城市设施应符合本导则5.3节的相关规定。

5.5.4.14 水域生物群落包括生境营造、水生植物群落构建和水生动物投放, 其设计应符合以下规定:

(1)生境营造应根据水体断面要求,结合水生动植物的生长习性,构建连 续而富有变化的适生环境。

(2)水生植物群落宜优先选择乡土树种,慎用外来物种,优先选择耐污、 净化力强和养护管理简易的品种,如芦苇、再力花、轮叶黑藻、眼子菜等。

(3)水生植物的布置,应符合以下规定:

①挺水植物宜设置在水深小于0.2m的滨水岸线浅水区;

②浮叶植物宜设置在水深0.5~1.2m的低流速、小风浪水域;

③沉水植物不宜种植在透明度低于0.5m的流动水体内;

④漂浮植物的配置不受水体深度的影响,因其扩散繁殖快、维护工作量大, 宜少设或不设。

(4)水生动物投放,应符合以下规定:

① 应选用滤食性和碎屑食性为主的鱼类和底栖动物,适当配置肉食性鱼类;

②严禁投放巴西龟、观赏鱼等外来物种;

③在种植沉水植物的水体,禁止投放草食性鱼类;

④应考虑水生动物的繁殖能力和水体中已有水生动物的数量,投放的数量不 宜过多。

5.5.4.15 对原有硬化河岸(湖岸)进行生态岸线改造,采取透水砌块、生态混 凝土、块石、木桩等形式,通过恢复岸线和水体的自然净化功能,强化水体的污 染治理效果。并应符合以下规定:

(1)应不影响河道行洪排涝、航运和引排水等基本功能,并确保护岸的稳 定安全。

(2)在硬质护岸临水侧河底设置定植设施并培土抬高或者投放种植槽等, 局部构建适宜水生植物生长的生境,种植挺水、浮叶或沉水植物。

(3)挡墙顶部有绿化空间的,可在绿化空间内种植藤本类或者具有垂悬效 果的灌木类植被;挡墙顶部无绿化空间的,可在挡墙外沿墙面设置种植槽,槽内 种植垂挂式藤本类植被。

(4)需进行植物收割的,应选定合适的季节。

5.6 排水系统

5.6.1 一般规定

5.6.1.1 排水系统包括雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统。设计应遵循 安全为重、因地制宜、经济有效、方便易行的原则,在满足城市基本功能的前提 下,保障城市排水防涝安全。

5.6.1.2 新建地区应采用分流制,改建地区应结合地块改造、排水系统提标 改造等工程,开展分流区域的雨污混接改造,污水不得通过雨水管渠系统排入水 体。非降雨时段,合流制管渠不得有污水溢流进入水体。

5.6.1.3 城市(含县城)雨水管渠系统设计应符合《室外排水设计规范》

(GB50014)的规定,根据所确定的暴雨重现期计算规模。

5.6.1.4 应考虑与低影响开发设施的衔接,保证排水系统的顺畅。有条件时, 雨水管渠系统宜优先引入湿塘、雨水湿地等设施净化处理、调蓄,再排入自然水 体。

5.6.1.5 当地区整体改建时,若设计暴雨重现期不变,改建后的径流量不得 超过原有径流量。

5.6.1.6 道路低洼处及城市立交桥下等易积水路段应尽量分流“高水”,减 少汇入低洼区域的“客水”,低区采用泵站排水与雨水调蓄设施相结合的方式进 行建设。并应充分利用周边现有绿化空间,建设分散式调蓄设施。

5.6.1.7 内涝防治系统设计宜统筹考虑初期雨水污染控制、合流制溢流污染

控制和雨水利用等工程措施,设施设计时,宜统筹兼顾削减峰值流量和控制径流 污染的功能。

5.6.1.8 根据入河污染物的特性和水体监控要求,可在排口末端设置监测与 监控设施。

5.6.2 设计

5.6.2.1 城市(含县城)排水系统的设计流程,如图5-9所示,应符合以下规 定:

图 5-9 城市(含县城)排水系统海绵城市建设设计流程图

(1)整体分析。应收集分析建设区域城市道路、地面高程、雨水管渠系统、 河网水系等规划和现状资料,诊断现状排水系统存在的问题。

(2)指标测算。应根据规划和相关规范要求确定排水系统建设的具体目标 和指标,明确项目建设任务。

(3)技术选择和规模确定。应根据建设区域规划排水模式和河网水系布局, 对排水系统进行平面布局。重点分析低影响开发设施、排水管道、超标雨水径流 排放设施和受纳水体之间的关系,确定各类设施的总体布局,重点论证排水管道 的排水能力、用于改建系统提标的调蓄设施规模和应对超标雨水的调蓄设施规模 等。

(4)方案设计。开展排水管道、雨水调蓄、超标雨水径流排放等工程设计, 应进行多方案比选,通过技术经济分析,确定技术措施和规模。

(5)复核优化。按照设计目标要求,复核相关指标,若不满足要求则应进 行优化调整。

(6)设计实施。应编制施工组织设计、环境影响评价与水土保持、工程管 理、劳动安全与节能设计、工程费用与经济技术评价等技术内容。

5.6.3 平面布局和竖向设计

5.6.3.1 城市(含县城)雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统应根据城市

(含县城)总体规划,合理划定排水分区,并结合海绵城市相关规划和建设情况, 合理布局,分期建设。

5.6.3.2 应合理确定城市(含县城)雨水管渠、超标雨水径流排放设施和受 纳水体三者之间的竖向高程关系,并与建筑与小区、绿地和道路系统的海绵城市 设施的高程相协调。

5.6.3.3 雨水调蓄工程按系统类型可分为源头调蓄、管渠调蓄和超标雨水调 蓄工程,调蓄工程的位置应根据调蓄目的、排水体制、管渠布置、溢流管下游水 位高程和周围环境等因素确定,可采用多种工程相结合的方式达到调蓄目标,有 条件的地区宜采用数学模型进行方案优化。

5.6.3.4 调蓄池的设计,应符合以下规定:

(1)用于削减峰值流量和雨水综合利用的调蓄池宜设置在源头,雨水综合 利用系统中的调蓄池宜设计为封闭式。

(2)用于削减峰值流量和控制径流污染的调蓄池宜设置在管渠系统中,且 宜设计为地下式。

5.6.3.5 用于削减峰值流量的雨水调蓄工程宜优先利用现有调蓄空间或设

施,应使服务范围内的雨水径流引至调蓄空间,并在降雨停止后有序排放。

5.6.4 技术措施

5.6.4.1 城市(含县城)雨水管渠设计,当采用推理公式法计算雨水设计流 量时,应按下式计算,当汇水面积超过2km2时,宜采用数学模型法,对区域的 低影响开发设施、雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统进行整体校核,以满足 海绵城市建设目标的要求。

Qs=qΨF 式中:Qs——雨水设计流量(L/s); q——设计暴雨强度[L/(s·hm2)]; Ψ——流量径流系数; F——汇水面积(hm2)。

5.6.4.2 流量径流系数,可按下表规定取值,不应考虑建筑与小区、绿地、 道路与广场系统的低影响开发设施建设对流量径流系数的影响。低影响开发设施 对雨水量的间接影响作为城市水量控制安全余量考虑。

表 5-2 流量径流系数

|

地面种类 |

Ψ |

|

各种屋面、混凝土或沥青路面 |

0.85~0.95 |

|

大块石铺砌路或沥青表面各种的碎石路面 |

0.55~0.65 |

|

级配碎石路面 |

0.40~0.50 |

|

干砌砖或碎石路面 |

0.35~0.40 |

|

非铺砌土路面 |

0.25~0.35 |

|

公园或绿地 |

0.10~0.20 |

5.6.4.3 城市(含县城)排水系统中雨水调蓄设施的设计还应符合《城镇雨 水调蓄工程技术规范》(GB51174)和《城镇内涝防治技术规范》(GB51222) 的规定。

6. 工程建设

6.1 一般规定

6.1.1 城市规划、建设等相关部门应在建设规划报批、施工图设计审查、建设项 目施工、监理、竣工验收备案等各管理环节,加强对海绵城市设施建设和相关指 标落实情况的审查。

6.1.2 海绵城市工程建设时,其规模、平面布局、竖向系统、管渠系统等均应严 格按审批后的规划设计文件进行控制。

6.1.3 施工单位应具有相应的施工资质,建立健全质量保障体系和施工安全管理 制度,并贯彻执行。

6.1.4 海绵城市设施所用原材料、半成品、构(配)件、设备等,均应经质量检 测为合格产品,进入施工现场时必须按相关规定查验产品合格证。

6.1.5 施工前,施工单位应结合工程特点对现场作业人员进行技术安全培训,对 特殊工种进行资格培训。应编制施工组织设计,确定质量保证计划,确定工程质 量控制的单位工程、分部工程、分项工程和检验批次,报监理工程师批准后执行, 并作为施工质量控制的基础。

6.1.6 施工中必须建立安全技术交底制度,作业前主管施工技术人员必须向作业 人员进行详尽的安全技术交底,并形成文件。

6.1.7 施工现场应做好水土保持措施,减少施工过程对场地及其周边环境的扰动 和破坏,避免对施工场地内、外市政雨水口、检查井等既有、新建设施的破坏, 防止施工场地水土流失造成的管道系统堵塞、下游水体污染等。

6.1.8 严格按设计要求设置各项警示标志和预警系统建设,避免对公共安全造成 危害。

6.1.9 应严格开展施工过程与成品质量控制,以国家现行的相关验收规范标准、 设计文件、施工合同等作为验收的依据和标准,对具备验收条件的海绵城市建设 工程进行验收。并应加强分项工程的验收,在前一分项工程未经验收合格时,严 禁进行下一分项工程的施工。有条件的项目,海绵城市建设工程的整体验收宜在 整个工程经过一个雨季运行检验后进行。

6.2 建筑与小区

6.2.1 建筑与小区海绵城市设施应按照批准的设计文件和施工技术规范及标准 要求进行施工,施工中对设计进行变更应经设计单位同意后方可进行。

6.2.2 建筑与小区海绵城市设施应按照先地下后地上的顺序进行施工,防渗、水 土保持、土壤介质回填等分项工程的施工应符合设计文件及相关规范的要求。 6.2.3 绿色屋顶的施工

(1)绿色屋顶应按下列工序施工:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 图 6-1 绿色屋顶施工工序图

图 6-1 绿色屋顶施工工序图

(2)绿色屋顶的施工应符合以下规定:

①绿色屋顶的基层、绝热层、找坡(找平)层、防水层、保护层、排水/蓄 水层和过滤层、种植土层、植被层的做法应符合《种植屋面工程技术规范》(JGJ 155-2013)的要求。

②种植屋面找坡(找平)层和保护层的施工应符合现行国家标准《屋面工程 技术规范》(GB50345)、《地下工程防水技术规范》(GB50108)的有关规定。

③种植屋面用防水卷材长边和短边的最小搭接宽度均不应小于 100m。

④卷材收头部位宜采用金属压条钉压固定和密封材料封严。

⑤喷涂聚脲防水涂料的施工应符合现行行业标准《喷涂聚脲防水工程技术规 程》(JGJ/T200)的规定。

⑥防水材料的施工环境应符合下列要求:合成高分子防水卷材冷粘法施工, 环境气温不宜低于 5℃;采用焊接法施工时,环境气温不宜低于-10℃;高聚物

改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不宜低于-10℃;反应型合成高分子 涂料施工环境温度宜为 5~-35℃。

⑦种植容器排水方向应与屋面排水方向相同,并由种植容器排水口内直接引 向排水沟排出。

⑧种植土进场后应避免雨淋,散装种植土应有防止扬尘的措施。

⑨现场的植物宜在 6h 栽植完毕,未栽植完毕的植物应及时喷水保湿,或采 取假植措施。

6.2.4 下沉式绿地的施工,应符合以下规定:

(1)施工前应对建设区域的表层土壤渗透能力和地下水位数据进行采集; 采用的砂料应质地坚硬清洁,级配良好,含泥量不应大于 3%;粗骨料不得采用 风化骨料,粒径应符合设计要求,含泥量不应大于 1%。

(2)开挖、回填、碾压施工时,应进行现场事前调查、选择施工方法、编 制工程计划和安全规程,不能因施工过程而造成土壤渗透能力的降低。

6.2.5 生物滞留设施的施工

(1)生物滞留设施的施工工序应根据设施构造、场地条件等合理确定,一 般工序为:

图 6-2 生物滞留设施施工工序图

(2)生物滞留设施的施工应符合以下规定:

①生物滞留设施宜在其汇水面(如周边绿地种植、道路结构层等)施工完成 后进行。沟槽周边应设置挡土袋、预沉淀池等,防止周边水土流失对沟槽渗透性 能、深度造成影响。已完工的入水口设施应进行临时封堵。

②入渗型生物滞留设施沟槽机械开挖、水泥混凝土拌合与挡墙砌筑作业等宜 在沟槽外围进行,避免沟槽因重型机械碾压、水泥混凝土拌合作业等降低基层土 壤渗透性能。具有转输功能的生物滞留设施(如生物滞留带),为防止冲刷,沟 底一般间隔设置挡水堰,沟槽开挖完成后,设计挡水堰的位置应设置临时挡水坝

/袋,防止沟槽内土壤流失。

③应将沟槽内的石块、树枝等尖锐材料清理干净,防止其损坏透水土工布或 防渗土工布等。

④砾石排水层应为洗净的碎石、砾石等材料,不含杂土。砾石层内穿孔排水 管的开孔孔径应小于砾石粒径,开孔率不小于 2%,穿孔排水管端头和侧壁应用 透水材料(如滤网等)进行包裹。砾石排水层应采用土工布包裹的方式,避免换 土层/种植土层内土壤随雨水流失进入排水层。

⑤换土层(种植土层)中的土壤或人工过滤介质应分层回填至设计高度。换 土层四周用土工布包裹时,土工布搭接宽度不应小于 200mm,以避免周边土壤

进入换土层。换土层/种植土层回填到设计高度后一段时间内发生沉降时,应进 行补充回填。

⑥植物种植应按种植设计图纸施工,也可按照实际景观效果最优的原则进行 适当调整,并按程序进行设计变更;进水口及溢流口处的种植密度可适当加密, 利用植物拦截较大颗粒物及垃圾。

⑦覆盖层应根据植物种植,按照不漏土的原则进行铺设,还应考虑景观效果。

⑧进水口的设置应根据施工图纸施工,实际施工过程中,应按照便于雨水汇 入生物滞留设施的原则,对进水口位置进行适当调整,汇水面上高程最低点应设 置进水口。

⑨溢流口顶与生物滞留设施种植面间的空间为生物滞留设施有效调蓄空间, 结构层回填高度应与设计高度一致,保证有效调蓄深度。溢流口顶一般应预留不 小于 50mm 的超高。

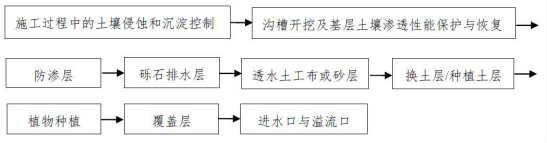

6.2.6 植草沟的施工

(1)植草沟施工一般工序为:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

图 6-3 植草沟施工工序图

(2)植草沟施工应符合下列要求:

①施工过程中的土壤侵蚀和沉淀控制、沟槽开挖及基层土壤渗透性能保护与 恢复可参照 6.2.5 中第二条内的相关规定

②挡水堰可起到增加植草沟滞蓄水量,降低水流流速,防止沟底冲刷的作用, 挡水堰顶高程一般根据植草沟纵坡及沟深确定,应严格按照图纸施工。

③沟底防冲刷碎石覆盖层应根据植物种植,按照不漏土的原则进行铺设,还 应考虑景观效果。

④植物种植、进水口与溢流口可参照 6.2.5 中第二条内的相关规定。

6.2.7 水池、沟槽开挖和地基处理,应符合以下规定:

(1)基坑基底的原状土层不得扰动、受水浸泡。

(2)地基承载力、地基的处理应满足水池荷载要求。

(3)开挖基坑和沟槽,底边应留出不小于 0.5m 的安装宽度。

(4)水池池底与管道沟槽槽底标高允许偏差±10mm。

6.2.8 硅砂砌块拼装组合水池的钢筋混凝土底板施工,应符合以下规定:

(1)施工前应对地基基础进行复验后方可进行施工。

(2)渗透池应在底板上铺设透水土工布。

(3)蓄水池应在底板浇筑前铺设防渗膜,底板下压埋的防渗膜宽度不应小 于 500mm,且超出底板周边长度不应小于 300mm,设于底板下的防渗膜应在底 板浇筑前完成焊接和检查工作。

(4)养护期完成后,方可进行下一步施工。

6.2.9 塑料模块拼装组合水池骨架的安装,应符合以下规定:

(1)底板结构型式的选择应根据土壤的承载能力和埋设深度确定。

(2)渗透池应在底板上铺设透水土工布,蓄水池应在底板上铺设防渗膜。

(3)模块的铺设和安装从最下层开始,逐层向上进行。在安装底层模块时, 应同时安装水池出水管。当有水池井室时应将井室就位,模块使用连接件连成整 体。

(4)水池骨架安装到位后,安装水池的进水管、出水管、通气管等附件。 在水池骨架的四周和顶部包裹土工布或防渗膜并回填。

6.2.10 水处理设备的安装应按照工艺要求进行,在线仪表安装位置和方向应正 确,不得少装、漏装。

6.3 绿地

6.3.1 绿地海绵城市设施的场地建设,应符合以下规定:

(1)绿地海绵城市建设施工时,必须了解场地的地形地貌、土壤、地上地 下障碍物、管网、控制桩点、红线范围、周边情况及现场水源、电源、交通情况, 按照园林绿化工程总平面或根据建设单位提供的现场高程控制点和坐标控制点 进行放线控制。

(2)绿地蓄水设施在施工前,应充分考虑地下水位的情况,在蓄水构筑物 施工过程中采取措施防止水池浮动。

(3)绿地海绵城市设施土壤改良,应保证土壤的入渗率达到设计要求。 6.3.2 海绵城市设施施工时,应重点做好防护工作,避免相邻区域的施工人员对 设施造成损坏。施工时,应了解自然沉降和水压情况,可适当预留出沉降深度。 设施周围边界上应处理好进水口高程、进水口道路立缘石开口宽度、植物种植密 度等。

6.4 道路与广场

6.4.1 道路与广场海绵城市设施的施工竣工验收,应满足《城市道路工程施工与 质量验收规范》(CJJ1)及其它相关标准的规定,并对设施规模、竖向、进水口、 溢流排水口、绿化种植等关键环节进行重点验收,验收合格后方能交付使用。 6.4.2 透水面层工程质量、验收标准应符合《透水砖路面技术规程》(CJJ/T188)、

《透水沥青路面技术规程》(CJJ/T190)和《透水水泥混凝土路面技术规程》

(CJJ/T135)相关规定。路基、垫层和基层施工应符合《城市道路工程施工与质 量验收规范》(CJJ 1)的相关规定,且渗透系数应符合设计要求。

6.5 城市水系

6.5.1 城市河道和水系海绵城市设施建设,应符合以下规定:

(1)清淤、截污、岸线、土方等涉及导流、围堰或水下施工的工程内容宜 安排在非汛期实施,避开雨季和洪水期。

(2)各类水生植物根据河道水位变动情况,宜在生境构建结束后的非汛期 实施。

(3)水生动物宜安排在水生植物群落生长基本稳定后投放。

(4)生物浮床、增氧机、生物膜安装等涉及水上施工的工程宜在主体工程 结束后实施。

(5)植草沟、下沉式绿地、陆域缓冲带等陆域海绵城市设施的施工宜在涉 水工程基本结束后实施。

6.5.2 生态岸线的建设,应符合以下规定:

(1)新建生态岸线施工技术要求较高时,由材料供货商安排专业技术人员 承担或者指导施工单位进行施工,重点关注岸线的稳定性以及岸线范围内陆生和 水生植物的种植及存活。

(2)已建硬质岸线海绵化改造在施工前应掌握已建硬质岸线的工程结构, 确保岸线结构安全。

6.5.3 水生植物种植时间,应符合以下规定:

(1)挺水植物宜在春季(3~5 月)进行种苗移植,若施工时间受限,可在 夏季(6~8 月)进行营养植株移植或冬季(12 月~翌年 2 月)进行根茎移植。

(2)生长期为夏秋季的沉水植物种植宜在春末夏初(4~7 月)进行营养植 株(未开花的成株)移植,也可在春季(3~5 月)采用种子或营养繁殖体播撒

方式;生长期为冬春季的沉水植物种植宜在秋末冬初(9~11 月)进行营养繁殖 体(芽孢、石芽、冬芽、球茎等)播植,也可采用营养植株在春季(3~5 月) 移植。浮叶植物宜在 4~9 月采用带有生长点的块茎或成株进行移植。

6.5.4 原位净化设施的施工建设,应符合下列规定:

(1)生态浮床施工应重点关注床体结构的稳定性、防水性和浮动性,床体 单元之间的衔接,固定桩(锚)的牢固性等,涉及水生植物种植的应符合本导则 6.5.3 条的相关规定。

(2)增氧设备施工应重点关注浮体防水性、浮动性,固定桩(锚)的牢固 性,电力供应和防水电缆敷设等内容。

(3)生物膜施工应重点关注人工介质安装牢固性,对挂膜时间有要求的, 宜在人工介质下水前先进行生物膜的培养。

(4)各类设施安装和调试技术要求高的,宜由供货商安排专业技术人员承 担或者指导施工单位进行安装和调试。

6.5.5 城市水系海绵城市建设工程的验收,应符合下列规定:

(1)水系工程一般在项目施工结束后,完成规定的流程和手续,即可安排 验收。

(2)对于利用生态工程净化水质的项目,项目实施完成后,水生植物经过

1~2 个生长期方能逐步发挥净化作用,建议工程完工 1~2 年后开展竣工验收。

(3)根据项目的设计目标和验收指标要求,宜有选择性开展下列监测或调 查:

①点源治理:开展现场调查,对入河的污染雨水、污水和合流污水排放情况 进行排摸,统计污水截污率、雨污混接排放情况和合流管道晴天时的污水排放情 况;

②水生动植物:委托专业单位对工程河道开展生态调查,包括水生植物种类、 密度和分布范围、覆盖率等,以及水生动物的种类和数量等,分析水生植物和水 生动物的多样性指数,与建成前对比分析;

③就地处理设施:应委托有资质的第三方对尾水进行 1 期水质监测,连续 监测 3~7 天,每天监测 1~2 次,统计污水排放达标率。有条件的项目每个季节 监测 1 期,最好能包含夏季和冬季。

④河道水质:委托有资质的第三方对工程河道水质进行监测,当河道长度在

1km 以内时,沿治理水体上、中、下游各布设一个监测断面;河道长度每增加

1km,监测断面增加 1~2 个;同时在治理水体范围外的上、下游各布设一个对 照点。监测指标和标准可根据现行的《地表水环境质量标准》(GB3838),结 合设计指标确定,对监测成果进行达标率或提升率分析。

7. 维护管理

7.1 一般规定

7.1.1 海绵城市设施应制定相应的运行维护管理制度、岗位操作手册、设施和设 备保养手册和事故应急预案。

7.1.2 海绵城市设施各岗位运行维护和管理人员应经过专业培训后上岗。

7.1.3 未经主管部门允许,严禁擅自拆除、关闭、改建海绵城市设施。

7.1.4 严禁向雨水口倾倒垃圾和污废水。

7.1.5 应定期对设施进行日常巡查,在雨季来临前和雨季期间,应加强设施的检 修和维护管理,保障设施正常、安全运行。

7.1.6 海绵城市设施中种植植物的维护应满足景观的要求。

7.1.7 应加强宣传教育和引导,提高公众对海绵城市设施的认识,鼓励公众积极 参与到海绵城市设施的建设、运行和维护工作中。

7.2 建筑与小区

7.2.1 海绵城市设施由于堵塞、设备故障等原因造成暂停使用的,应向主管部门 上报并尽快进行排查,15 日内应恢复使用。

7.2.2 雨水渗透、收集、输送、储存、处理与回用系统应及时清扫、清淤,确保 工程安全运行。

(1)雨水口、雨水斗和集水沟应定期清理,防止被树叶、垃圾等堵塞。雨 季时应增大清理排查频率。

(2)排水管道及连接储水池与处理设施间的连通管道等输水管道应定期疏 通,防止被树叶、垃圾、泥沙等堵塞。

(3)截污挂篮内拦截的废弃物,应定期进行倾倒。

(4)蓄水模块应定期进行清洗,雨水蓄水池应每年进行一次放空。清洗和 放空时间宜选择在旱季。

(5)透水铺装应定期采用高压清洗或吸尘清洁,避免孔隙阻塞,以恢复透 水铺装的透水性能。

(6)用于雨水消纳的绿地、水景应根据季节变化进行养护。应对暴雨后残 留的垃圾及时清理。

7.2.3 在有台风、暴雨等灾害性气候来临之前,应临时进行安全性检查,保证各 类设施在灾害性气候发生期间能够安全运行。应事先排空调蓄设施内的存水,降 低天然调蓄水体水位,保证系统调蓄功能的正常运行。

7.2.4 雨水利用设施中防止误接、误用、误饮的措施必须保持明显和完整,严禁 擅自移动、涂抹、修改雨水回用管道和用水点标记,雨水利用设施处理水质应进 行定期检测。

7.2.5 海绵城市设施的维护管理宜按表 7-1 规定执行。

表 7-1 海绵城市设施检查内容和周期表

|

设施类型 |

检查时间间隔 |

检查/维护重点 |

|

集水设施 |

1 个月或降雨间隔超过 10 日 单场降雨后 |

污/杂物清理排除 |

|

输水设施 |

1 个月 |

污/杂物清理排除、渗漏检查 |

|

处理设施 |

3 个月或降雨间隔超过 10 日 单场降雨后 |

污/杂物清理排除、设备功能检查 |

|

储水设施 |

6 个月 |

污/杂物清理排除、渗漏检查 |

|

渗透设施 |

7 天和单场暴雨后 |

污/杂物清理排除、植物养护 |

|

注:1、集水设施包括建筑物雨水收集面相关设备,如雨水斗、雨水口和集水沟等。 2、输水设施包括排水管道、给水管道以及连接储水池与处理设施间的连通管道等。 3、处理设施包括初期径流弃流、沉淀或过滤设施及消毒设施等。 4、储水设施指雨水储罐、雨水蓄水池、清水池及用于雨水调蓄的景观水池等。 5、渗透设施指绿地、绿色屋顶以及透水铺装等。 |

||

7.2.6 海绵城市的绿色基础设施常规维护频次和要求宜按下表的规定执行。

表 7-2 部分海绵城市设施维护频次表

|

设施名称 |

维护频次 |

备注 |

|

透水铺装 |

检修、疏通透水能力 2 次/年(雨季之前和期中) |

/ |

|

雨水花园 |

检修 2 次/年(雨季之前和期中),植物常年维护 |

暴雨前应检查溢流口 |

|

植草沟 |

检修 2 次/年(雨季之前和期中),植物常年维护 |

暴雨前应检查溢流口 |

|

生态树池 |

检修 2 次/年(雨季之前和期中),植物常年维护 |

/ |

|

湿塘 |

检修、植物残体清理 2 次/年(雨季),植物常年维 护,前置塘清淤(雨季之前) |

暴雨前应检查溢流口 |

|

人工湿地 |

检修、植物残体清理 2 次/年(雨季),植物常年维 护,清淤(雨季之前) |

/ |

|

植被缓冲带 |

检修 2 次/年(雨季之前和期中),植物常年维护 |

/ |

7.3 绿地

7.3.1 绿地的常规维护,应符合以下规定:

(1)面层出现破损时应及时进行修补或更换;出现不均匀沉降时应进行局 部整修找平。

(2)溢流口应及时清理垃圾和沉积物,避免堵塞或淤积导致过水不畅时。

(3)防误接、误用、误饮等警示标示、护栏等安全防护设施及预警系统损 坏或缺失时,应及时进行修复和完善。

(4)应定期检查泵、阀等相关设备,保证其正常工作。

(5)进水口设置的碎石或其他防冲刷措施损坏时,应及时修复,避免因冲 刷造成水土流失时。

7.3.2 绿地的设施维护,应符合以下规定:

(1)灌溉设施须保证性能良好,接口处严禁滴、渗、漏现象发生。

(2)在暴雨过后应及时检查雨水花园的覆盖层和植被受损情况,及时更换 受损覆盖层材料和植被。

(3)湿塘、湿地等设施,应根据暴雨、洪水、干旱、结冰等各种情况,进 行水位调节。

7.3.3 绿地中的植物养护,应符合以下规定:

(1)应根据《园林绿地养护技术规程》?进行养护,必须严控植物高度、 疏密度,保持适宜的根冠比和水分平衡。

(2)应定期对生长过快的植物进行适当修剪,根据降水情况对植物进行灌 溉。

(3)应及时收割湿地内的水生植物,定期清理水面漂浮物和落叶。

(4)严禁使用除草剂、杀虫剂等农药。

7.4 道路与广场

7.4.1 透水路面的维护,应符合以下规定:

(1)透水路面的养护工作内容可分为日常巡视与检测、清洗保养、小修工 程、中修工程、大修工程等。对于透水路面的较大损坏,应根据损坏程度,及时 安排中修、大修工程,进行维修和整修。

(2)应经常检查透水路面的透水情况,每季度应至少检查一次,检查时间 宜在雨后 1~2h。发现路面明显积水的部位,应分析原因,及时采取维修保养措

施。

(3)应定期对透水路面路段所有车道进行全面透水功能性养护,全面透水 功能性养护频率应根据道路交通量、污染程度、路段加权平均渗透系数残留率、 养护资金等情况进行综合分析后确定。透水路面通车后,应至少每半年进行 1

次全面透水功能性养护,渗透系数下降显著的道路应每个季度进行 1 次的全面透 水功能性养护。

(4)除全面透水功能性养护外,还应根据透水路面污染的情况,及时进行 不定期的局部透水功能性养护,当发现路面上具有可能引起透水功能性衰减的杂 物或堆积物时,应立即清除,并及时安排局部透水功能性养护。

7.4.2 生态树池和下沉式绿地等设施的维护,应符合本导则 7.3 节的相关规定。

7.5 城市水系

7.5.1 河湖等水系海绵城市设施的维护应符合相关规定,并应定期开展水质等常 规监测工作。

7.5.2 生态岸线的维护,应符合以下规定:

(1)定期对岸线进行巡查,重点关注岸线的稳定和安全。

(2)加强对岸线范围内植物的维护和管理,特别关注使用年限与植物覆盖 率相关的生态材料建成的生态岸线,如生态袋、植被网垫、开孔混凝土砌块和植 生土坡等。

7.5.3 水生植物的维护,应符合以下规定:

(1)定期对水生植物群落生长情况进行观测,挺水植物需防止植株的蔓延 扩散,生长季末一次性收割;浮叶植物需控制叶面覆盖范围;沉水植物在整个生 长周期内适时维护,控制生长高度在水面 20~30cm 以下。

(2)及时收割水生植物并移出水体,妥善处置植物残体。

(3)及时清理水生杂草、丝状藻类和外来入侵物种,并控制草食性鱼类数 量。

(4)加强水生植物病虫害防治管理维护。

7.5.4 原位净化设施的维护,应符合以下规定:

(1)定期对原位净化设施进行检查,主要包括生态浮床床体、固定桩(绳) 的牢固性、各机械设备运转情况、生物填料的脱落情况和生物膜的挂膜附着情况 等。若发现有问题,及时对松动或破损的床体采取加固或更换措施,尽快排除设 备故障,并补充或更换生物填料。

(2)根据水体溶解氧变化的规律,调整增氧机启闭时段,通常在水体溶解 氧低于 3mg/L 时开启,达到 5mg/L 时关闭。

(3)当生物膜表面泥沙吸附过多,或者发生丝状藻覆盖缠绕现象,应及时 清理生物膜的表面。

7.5.5 监测与监控系统的维护,应符合下列规定:

(1)应加强信息化管理设施的管护,注重基础数据和相关资料的积累,合 理科学利用监测监控数据信息,指导水务工程的维护与管理工作。

(2)应定期检查系统的运行情况,添加药剂和清洗设备,保证系统运行的 正常运行,维持设备的监测精度。

(3)应定期将监测数据传输至管理部门,及时统计分析,掌握水体水质、 排口水量水质等动态变化情况,若排口水质浓度大幅增加或河道水质有较大变 化,应及时排摸问题,并尽快予以处理解决。

(4)应对项目现场进行监控,记录、纠正和跟踪船舶排污、违规捕鱼、乱 倾倒垃圾等不文明行为。

8. 实施效果评估

8.1 一般规定

8.1.1 海绵城市建设后应进行实施效果评估,可自行编制评估报告,有条件的城 市可委托第三方机构编制,特别重大的项目应组织专家评审。

8.1.2 海绵城市建设实施效果评估包括水生态修复效果、水环境整治效果、水安 全保障效果及水资源利用效果评估,主要指标应包括年径流总量控制率、年径流 污染控制率、排水防涝标准、雨水资源利用率等,有条件的可结合建设和维护费 用进行投资效益分析。

8.1.3 海绵城市建设效果评估可采用现场监测、模型测算、指标考核等方式,有 条件的城市(含县城)宜采用现场监测和模型测算,缺乏条件的采用指标考核。 8.1.4 若评估结果未达到规划控制指标要求,应分析原因,提出效果提升方案, 并为今后海绵城市规划设计项目提供借鉴。

8.2 年径流总量控制率评估

8.2.1 年径流总量控制率评估是指在规划实施或项目建成后,通过实测数据和分 析计算,测算出通过自然和人工强化的入渗、滞留、调蓄和收集回用,场地内累 计全年得到控制(不排入场地外)的雨水量占全年总降雨量的比例。

8.2.2 区域的实施效果评估可先分别对各地块进行单独评估,再进行整体区域的 评估测算。

8.2.3 汇水区清晰、内河出水口明确且具备现场监测条件的地块或项目,宜通过 现场监测进行年径流总量控制率评估。有条件的单体设施,宜在设计和建设时考 虑在出水口安装流量传感器,通过典型场次降雨监测,测算年径流总量控制率。 8.2.4 现场监测是指基于海绵城市设计降雨量,选择降雨量大于海绵城市设计降 雨量的有代表性的日降雨,使用流量传感器监测当日的外排径流量,计算径流削 减量,通过比较实际径流削减量和规划地块径流削减量的大小关系,评估年径流 总量控制率是否达标。

8.2.5 研究基础较好、数据资料积累较丰富的地块或项目,可采用模型测算法进 行年径流总量控制率评估。相关模型选取和参数取值应符合不同地块和项目的特 点,通过数据收集、模型建立、参数率定、效果评估等步骤,计算年径流总量控

制率。

8.2.6 研究基础较弱、数据资料积累较少的地块或项目,可采用指标考核的方式 进行年径流总量控制率评估。年径流总量控制率可分解至区域系统,进而分解至 建筑与小区、绿地、道路与广场等系统分别进行指标评估。对照海绵规划中的相 关指标和目标,分别针对区域系统的绿地占建设用地比例、水面率,建筑与小区、 绿地、道路与广场系统的绿地率、绿色屋顶率、透水铺装率、单位硬化面积蓄水 量,水系的河湖水系生态防护比例等开展评估,间接可反映是否达到年径流总量 控制率目标。

8.2.7 采用指标考核评估年径流总量控制率的同时,应根据住房和城乡建设部

《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建(试行)》和本导则相关设 施规模计算方法,结合实地踏勘,进行年径流总量控制率的测算和复核。指标考 核与控制率复核同时达标,则年径流总量控制率达标。

8.3 年径流污染控制率评估

8.3.1 年径流污染控制率以年径流污染物总量削减率作为评估指标。鉴于目前基 础数据较为缺乏,且固体悬浮物(SS)多与其它污染物指标具有一定相关性, 年径流污染物总量削减率暂以年固体悬浮物(SS)总量削减率计。

8.3.2 单体设施的年固体悬浮物(SS)总量削减率可将年径流总量控制率乘以海 绵城市设施对年固体悬浮物(SS)的平均削减率。海绵城市设施对年固体悬浮 物(SS)的平均削减率应通过现场监测得到。

8.3.3 区域的年固体悬浮物(SS)总量削减率,可通过不同区域、地块的年固体 悬浮物(SS)总量削减率经年径流总量加权平均计算得出。有条件的区域、地 块的年固体悬浮物(SS)总量削减率宜结合当地条件,进行监测分析后得出。 条件缺少的可参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建(试行)》 和本导则提出的固体悬浮物(SS)去除率。

8.3.4 有条件或要求的区域,宜同时开展 COD、氮、磷等其它污染物的削减率 评估。选择典型降雨场次,对区域场次降雨过程中的流量和径流污染物浓度进行 监测,结合实测的降雨数据,构建地块雨水系统模型,将流量、浓度等监测数据 用于率定、验证模型参数,将全年所有降雨输入模型,通过模拟得出地块的外排 污染物负荷。

8.4 排水防涝标准评估

8.4.1 排水防涝标准的评估应包括管网排水能力的评估和综合防涝水平的评估。

8.4.2 管网排水能力和综合防涝水平的评估应按现有相关规范和标准的核算方 法进行。

8.4.3 有条件的区域应采用雨水水力模型进行核算。

8.5 雨水资源利用率评估

8.5.1 雨水资源利用率是雨水利用总量占降雨量的百分比。雨水资源利用率评估 主要包括雨水收集并用于道路浇洒、绿地灌溉、市政杂用、工农业生产、冷却等 雨水总量的核算。

8.5.2 雨水收集用于道路浇洒的水量应根据用水计量设施进行统计;无计量设施 的,可通过统计浇洒车辆容量和取水频次测算,企业内部道路浇洒可参照江西省 相关用水定额等进行匡算,小区内部道路浇洒可参照《民用建筑节水设计标准》

(GB50555)等进行匡算。

8.5.3 雨水收集并用于绿地灌溉的水量应根据用水计量设施进行统计;无计量设 施的,可通过绿化灌溉用水定额进行匡算,企业内部绿化灌溉可参照江西省相关 用水定额进行匡算。

8.5.4 其它用于市政杂用、工农业生产、冷却等雨水总量应根据用水计量设施进 行统计;无计量设施的,可通过江西省相关用水定额等进行匡算。

8.5.5 利用雨水进行小区景观水体补给的水量应计入雨水利用总量,可采用水量 平衡法进行测算。

8.6 平台建设

8.6.1 海绵城市建设应构建专项平台,开展检测和控制,通过人工监测与在线监 测相结合,客观反映海绵城市相关设施运行情况和应用效果,为海绵城市建设的 效果评估提供数据支持,同时也为设施日常管理和运行维护等工作提供支撑。 8.6.2 海绵城市建设宜建立海绵城市设施数据库和信息技术库,通过数字化信息 技术手段,进行科学规划、设计,为海绵城市设施建设与运行提供科学支撑。

9. 引用及参考的文件

9.1 相关法律法规、技术规范及标准

1. 《中华人民共和国水法》(2016 年 7 月修订版)

2. 《中华人民共和国防洪法》(1998 年 1 月)

3. 《中华人民共和国水污染防治法》(2017 年 6 月修订版)

4. 《地表水环境质量标准》GB3838-2002

5. 《生活饮用水水源水质标准》CJ3020-1993

6. 《地下水质量标准》GB/T14848-1993

7. 《室外排水设计规范》 GB50014-2006(2016 版)

8. 《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009 版)

9. 《城市排水工程规划规范》GB50318-2017

10. 《城镇内涝防治技术规范》GB51222-2017

11. 《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB51174-2017

12. 《污水再生利用工程设计规范》GB/T50335-2002

13. 《建筑与小区雨水利用技术规范》 GB50400-2016

14. 《防洪标准》GB50201-2014

15. 《城市防洪工程设计规范》GB/T50805-2012

16. 《城市绿地设计规范》GB50420-2007(2016 年版)

17. 《公园设计规范》GB51192-2016

18. 《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2002

19. 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

20. 《城市道路工程设计规范》 CJJ 37-2012

21. 《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97

22. 《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013

23. 《屋面工程技术规范》GB50345-2012

24. 《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011

25. 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

26. 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

27. 《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008

28. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

29. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012

30. 《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014

31. 《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T135-2009

32. 《透水砖路面技术规程》CJJT188-2012

33. 《透水沥青路面技术规程》CJJ/T190-2012

34. 《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013

35. 《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》

36. 《城市黑臭水体整治工作指南》

37. 《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南(试行)》

9.2 相关文件

1、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》(2015 年 4 月 25

日)

2、《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》

(中发〔2016〕6 号)

3、《城市排水与污水处理条例》(国务院令第 641 号)

4、《国务院关于加强城市基础设施建设的通知》(国发〔2013〕36 号)

5、《国务院关于深入推进新型城市化建设的若干意见》(国发〔2016〕8

号)

6、《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》(国办发

〔2013〕23 号)

7、《国务院办公厅关于推进海绵城市规划建设管理工作的若干意见》(国 办发〔2015〕75 号)

8、住房和城乡建设部下发《关于印发城市排水(雨水)防涝综合规划编制 大纲的通知》(建城发〔2013〕207 号)

9、《住房和城乡建设部关于印发海绵城市专项规划编制暂行规定的通知》

(建规〔2016〕50 号)

10、《中共江西省委 江西省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工 作的实施意见》(赣发〔2016〕14 号)

11、《江西省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》(赣府厅 发〔2016〕4 号)

10. 附录

10.1 各市县年径流总量控制率与设计降雨对应关系

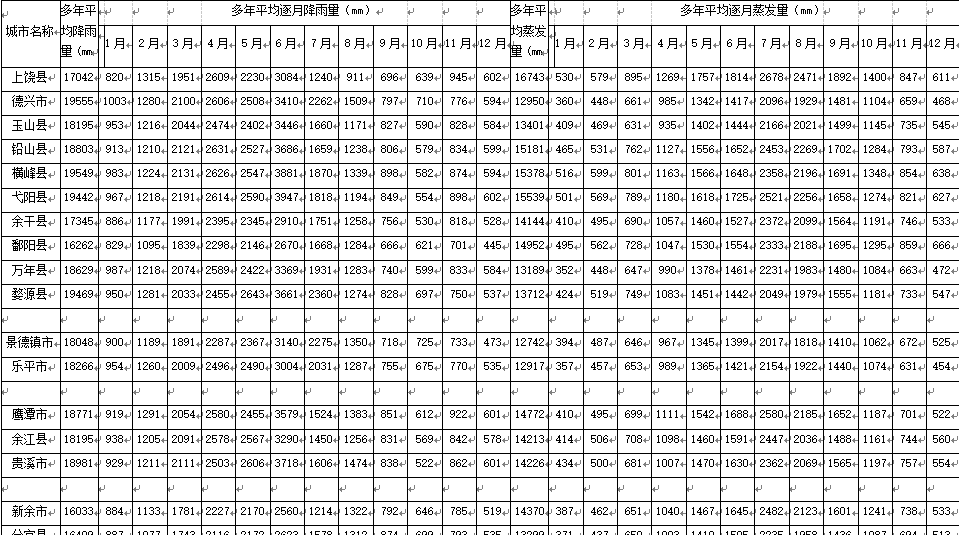

10.1.1 各市县年径流总量控制率与设计降雨对应关系可按表 10-1 选用,由省气

候中心编制。表中降雨数据采用当地国家气象观测站 1987-2016 年日降雨资料, 按照《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》(试行)中的方法 统计计算得出。

10.1.2 赣州市的国家气象观测站设在赣县区,其数据可按赣县区的选用;景德

镇市浮梁县建站 2 年,萍乡市芦溪县、上栗县刚建站,九江市共青城市站点在建 中,缺乏长期序列的降雨气象数据,可咨询当地气象部门,在气候背景相似的原 则下,选取临近县市数据。

表 10-1 各市县年径流总量控制率与设计降雨对应关系一览表

|

城市名 称 |

年径流总量控制率对应设计降雨(mm) |

||||||||||||||||

|

15% |

20% |

25% |

30% |

35% |

40% |

45% |

50% |

55% |

60% |

65% |

70% |

75% |

80% |

85% |

90% |

95% |

|

|

南昌市 |

2.7 |

3.6 |

4.7 |

5.9 |

7.2 |

8.7 |

10.3 |

12.2 |

14.3 |

16.8 |

19.6 |

23 |

27.2 |

32.5 |

39.7 |

50.7 |

71.6 |

|

新建区 |

2.6 |

3.6 |

4.7 |

5.9 |

7.2 |

8.7 |

10.3 |

12.1 |

14.2 |

16.7 |

19.5 |

22.8 |

26.9 |

32.2 |

39.6 |

50.4 |

70.7 |

|

南昌县 |

2.6 |

3.6 |

4.7 |

5.8 |

7.1 |

8.6 |

10.3 |

12.1 |

14.2 |

16.6 |

19.5 |

22.8 |

27.1 |

32.4 |

40.3 |

53.3 |

82.4 |

|

安义县 |

2.6 |

3.5 |

4.6 |

5.7 |

7 |

8.4 |

10 |

11.8 |

13.8 |

16.2 |

19 |

22.2 |

26.1 |

30.9 |

37.5 |

47 |

66.9 |

|

进贤县 |

2.7 |

3.7 |

4.8 |

6 |

7.4 |

8.9 |

10.4 |

12.4 |

14.5 |

16.9 |

19.8 |

23.2 |

27.2 |

32.2 |

38.9 |

49.1 |

68.1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

九江市 |

2.5 |

3.3 |

4.3 |

5.4 |

6.6 |

7.9 |

9.3 |

10.9 |

12.7 |

14.8 |

17.2 |

20 |

23.5 |

28 |

34.3 |

43.5 |

61.1 |

|

武宁县 |

2.5 |

3.4 |

4.4 |

5.5 |

6.7 |

8 |

9.4 |

11.1 |

12.9 |

15.1 |

17.6 |

20.6 |

24.2 |

28.9 |

35.2 |

44.4 |

62 |

|

修水县 |

2.5 |

3.5 |

4.5 |

5.6 |

6.8 |

8.2 |

9.7 |

11.4 |

13.4 |

15.7 |

18.3 |

21.4 |

25.2 |

30 |

36.3 |

46.1 |

64.3 |

|

永修县 |

2.6 |

3.6 |

4.7 |

5.8 |

7.1 |

8.6 |

10.2 |

12 |

14.1 |

16.4 |

19.1 |

22.4 |

26.4 |

31.7 |

38.6 |

49.9 |

71.2 |

|

德安县 |

2.5 |

3.3 |

4.3 |

5.4 |

6.6 |

7.9 |

9.4 |

11 |

12.8 |

14.9 |

17.3 |

20.2 |

23.7 |

28.1 |

34.3 |

43.4 |

60.4 |

|

都昌县 |

2.6 |

3.6 |

4.7 |

5.8 |

7.2 |

8.6 |

10.3 |

12.2 |

14.3 |

16.7 |

19.5 |

22.8 |

26.9 |

32.1 |

39.6 |

51.2 |

73.3 |

|

湖口县 |

2.5 |

3.4 |

4.5 |

5.6 |

6.8 |

8.2 |

9.7 |

11.4 |

13.3 |

15.4 |

18 |

21 |

24.8 |

29.5 |

35.7 |

44.9 |

61.8 |

|

彭泽县 |

2.7 |

3.7 |

4.8 |

6 |

7.3 |

8.8 |

10.4 |

12.3 |

14.5 |

16.9 |

19.8 |

23.1 |

27.2 |

32.4 |

39.3 |

49.6 |

68.6 |

|

瑞昌市 |

2.6 |

3.5 |

4.5 |

5.6 |

6.9 |

8.2 |

9.7 |

11.5 |

13.4 |

15.6 |

18.2 |

21.3 |

25.1 |

29.8 |

36.2 |

45.4 |

61.8 |

|

庐山市 |

2.6 |

3.6 |

4.7 |

5.9 |

7.2 |

8.6 |

10.2 |

12 |

14 |

16.4 |

19.2 |

22.4 |

26.4 |

31.3 |

38.5 |

48.9 |

67.4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上饶市 |

2.7 |

3.7 |

4.8 |

6 |

7.3 |

8.7 |

10.3 |

12.2 |

14.2 |

16.6 |

19.3 |

22.6 |

26.6 |

31.6 |

38.2 |

48.3 |

67.1 |

|

广丰区 |

2.5 |

3.4 |

4.5 |

5.6 |

6.8 |

8.1 |

9.6 |

11.3 |

13.2 |

15.4 |

18 |

21 |

24.6 |

29.1 |

35.2 |

44.1 |

59.7 |

|

上饶县 |

2.7 |

3.7 |

4.7 |

5.9 |

7.2 |

8.7 |

10.3 |

12.1 |

14.2 |

16.6 |

19.4 |

22.7 |

26.9 |

32.1 |

38.8 |

48.5 |

64.2 |

|

城市名 称 |

年径流总量控制率对应设计降雨(mm) |

||||||||||||||||

|

15% |

20% |

25% |

30% |

35% |

40% |

45% |

50% |

55% |

60% |

65% |

70% |

75% |

80% |

85% |

90% |

95% |

|

|

德兴市 |

2.9 |

4 |

5.2 |

6.5 |

7.9 |

9.6 |

11.4 |

13.4 |

15.7 |

18.4 |

21.5 |

25.2 |

29.6 |

35.2 |

42.4 |

52.9 |

72.9 |

|

玉山县 |

2.6 |

3.6 |

4.6 |

5.8 |

7.1 |

8.6 |

10.2 |

12 |

14 |

16.4 |

19.1 |

22.2 |

26.1 |

30.9 |

37.4 |

47.1 |

63.9 |

|

铅山县 |

2.7 |

3.7 |

4.8 |

6 |

7.4 |

8.9 |

10.4 |

12.4 |

14.5 |

17 |

19.8 |

23.2 |

27.4 |

32.5 |

39.5 |

49.7 |

68.8 |

|

横峰县 |

2.8 |

3.9 |

5 |

6.3 |

7.7 |

9.3 |

11 |

13 |

15.2 |

17.8 |

20.8 |

24.5 |

29 |

34.6 |

42.2 |

53.1 |

74.6 |

|

弋阳县 |

2.9 |

3.9 |

5.1 |

6.4 |

7.8 |

9.4 |

11.2 |

13.2 |

15.5 |

18.1 |

21.2 |

24.8 |

29.3 |

35 |

42.5 |

53.4 |

74 |

|

余干县 |

2.7 |

3.7 |

4.8 |

6 |

7.3 |

8.8 |

10.3 |

12.3 |

14.5 |

16.9 |

19.7 |

23 |

27.1 |

32.2 |

39.1 |

49.3 |

68.3 |

|

鄱阳县 |

2.7 |

3.7 |

4.8 |

6 |

7.3 |

8.9 |

10.6 |

12.5 |

14.6 |

17.2 |

19.9 |

23.4 |

27.3 |

32.5 |

39.6 |

50.1 |

71.1 |

|

万年县 |

2.7 |

3.7 |

4.8 |

6.1 |

7.4 |

8.9 |

10.6 |

12.5 |

14.7 |

17.1 |

20 |

23.5 |

27.7 |

32.9 |

40 |

51.1 |

71 |

|

婺源县 |

2.9 |

4 |

5.2 |

6.6 |

8 |

9.7 |

11.5 |

13.6 |

16 |

18.7 |

21.9 |

25.8 |

30.6 |

36.9 |

45.3 |

58.2 |

82.4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

景德镇 市 |

2.9 |

3.9 |

5.1 |

6.4 |

7.9 |

9.5 |

11.3 |

13.4 |

15.8 |

18.5 |

21.6 |

25.4 |

29.9 |

35.7 |

43.7 |

55.8 |

76.5 |

|

乐平市 |

2.8 |

3.9 |

5.1 |

6.3 |

7.8 |

9.4 |

11.2 |

13.2 |

15.5 |

18.2 |

21.4 |

25.1 |

29.7 |

35.3 |

43.1 |

55.1 |

76.6 |

|

鹰潭市 |

2.9 |

3.9 |

5.1 |

6.4 |

7.8 |

9.4 |

11.2 |

13.2 |

15.4 |

18 |

21 |

24.7 |

29 |

34.6 |

41.9 |

53.1 |

72.7 |

|

余江县 |

2.8 |

3.8 |

4.9 |

6.1 |

7.5 |

9 |

10.7 |

12.5 |

14.7 |

17.1 |

20 |

23.4 |

27.6 |

32.9 |

40.3 |

51.5 |

73.4 |

|

贵溪市 |

2.8 |

3.8 |

5 |

6.2 |

7.6 |

9.1 |

10.9 |

12.8 |

14.9 |

17.4 |

20.3 |

23.8 |

28.1 |

33.4 |

40.5 |

51.3 |

71.8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

新余市 |

2.4 |

3.3 |

4.2 |

5.3 |

6.4 |

7.7 |

9.1 |

10.7 |

12.4 |

14.5 |

16.8 |

19.6 |

22.9 |

27.1 |

32.5 |

40.6 |

55.8 |

|

分宜县 |

2.4 |

3.2 |

4.1 |

5.2 |

6.3 |

7.5 |

8.9 |

10.4 |

12.2 |

14.2 |

16.5 |

19.2 |

22.5 |

26.6 |

32 |

40.2 |

55.7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

宜春市 |

2.4 |

3.2 |

4.2 |

5.2 |

6.3 |

7.5 |

8.9 |

10.4 |

12.3 |

14.3 |

16.6 |

19.3 |

22.7 |

27 |

33.1 |

42.3 |

62 |

|

丰城市 |

2.6 |

3.6 |

4.7 |

5.8 |

7.1 |

8.6 |

10.2 |

12 |

14.1 |

16.4 |

19.2 |

22.4 |

26.3 |

31.2 |

37.7 |

47.4 |

65.9 |

|

樟树市 |

2.7 |

3.7 |

4.7 |

5.9 |

7.2 |

8.7 |

10.3 |

12 |

14.1 |

16.4 |

19.2 |

22.4 |

26.2 |

31.1 |

37.5 |

47.1 |

66 |

|

高安市 |

2.6 |

3.5 |

4.6 |

5.7 |

7 |

8.5 |

10.1 |

11.9 |

13.9 |

16.2 |

18.9 |

22 |

25.9 |

30.7 |

37.2 |

47.2 |

66.9 |

|

万载县 |

2.5 |

3.4 |

4.4 |

5.4 |

6.6 |

8 |

9.4 |

11.1 |

13 |

15.1 |

17.7 |

20.6 |

24.3 |

29 |

35.4 |

45.3 |

64 |

|

上高县 |

2.5 |

3.5 |

4.5 |

5.6 |

6.8 |

8.2 |

9.7 |

11.4 |

13.3 |

15.4 |

17.9 |

20.9 |

24.6 |

29.3 |

35.5 |

45.3 |

63.1 |

|

奉新县 |

2.7 |

3.7 |

4.8 |

6 |

7.3 |

8.8 |

10.4 |

12.4 |

14.5 |

16.9 |

19.7 |

23.1 |

27.2 |

32.2 |

39 |

49.5 |

68.8 |

|

宜丰县 |

2.6 |

3.5 |

4.5 |

5.7 |

6.9 |

8.3 |

9.8 |

11.6 |

13.6 |

15.8 |

18.4 |

21.5 |

25.2 |

30 |

36.6 |

47.2 |

66.9 |

|

铜鼓县 |

2.6 |

3.5 |

4.6 |

5.7 |

7 |

8.4 |

10 |

11.8 |

13.8 |

16.1 |

18.9 |

22.2 |

26.1 |

31.2 |

37.8 |

48.6 |

67.8 |

|

靖安县 |

2.7 |

3.6 |

4.7 |

5.9 |

7.2 |

8.7 |

10.3 |

12.1 |

14.2 |

16.6 |

19.4 |

22.7 |

26.9 |

31.8 |

38.6 |

48.7 |

68 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

萍乡市 |

2.4 |

3.2 |

4.1 |

5.2 |

6.3 |

7.6 |

9 |

10.6 |

12.4 |

14.4 |

16.7 |

19.5 |

23 |

27.4 |

33.3 |

42.3 |

60 |

|

莲花县 |

2.3 |

3.1 |

4.1 |

5 |

6.2 |

7.4 |

8.8 |

10.3 |

12.1 |

14.1 |

16.4 |

19.2 |

22.5 |

26.7 |

32.5 |

41.3 |

58 |

|

|

|

|

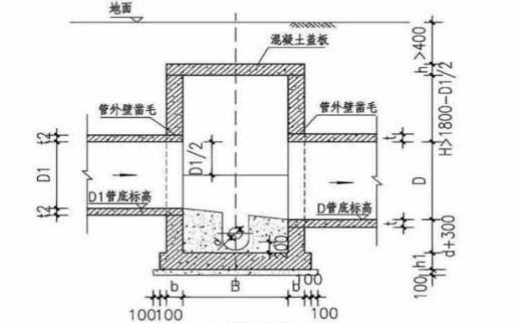

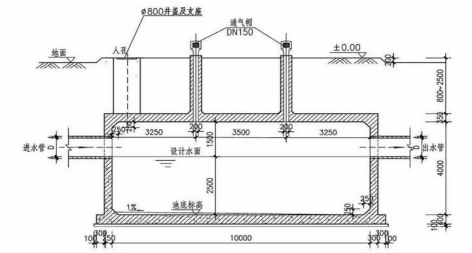

|