吉林省海绵城市建设技术导则

(试行)

Technical guidelines for Jilin Province sponge urban construction

主编部门:吉林省建设标准化管理办公室 批准部门:吉林省住房和城乡建设厅 实施日期: 2016 年 07 月 05 日

吉林人民出版社

2016·长春

吉林省住 房和城乡 建设厅

公 告

第 409 号

![]()

吉林省住房和城乡建设厅 关于发布《吉林省海绵城市建设技术导则

(试行)》的公告

为贯彻落实生态文明建设和国家建设海绵城市的相关要求, 指导全省海绵城市建设工作,现发布《吉林省海绵城市建设技术 导则(试行)》,自发布之日起实施。

特此公告。

吉林省住房和城乡建设厅

2016 年 7 月 5 日

序

“海绵城市”建设是落实生态文明建设的重要举措,是加快城 市转型,建设绿色、智慧、人文的新型城市的重要内容,是改善生 态环境建设的必由之路。为了科学推进吉林省海绵城市建设步伐, 贯彻落实习近平总书记关于海绵城市建设系列重要讲话精神及《国 务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发〔2015〕 75 号)的要求,统筹解决吉林省水资源、水安全、水环境和水生 态问题,长效、有序的开展吉林省海绵城市建设工作,编制此导则。

吉林省地处东北严寒地区,为保障吉林省海绵城市建设工作科 学有序开展,省住房和城乡建设厅组织省内海绵城市建设领域各专 业具有实力的单位及大学院校参编,邀请国际、国内知名技术团队, 集中力量编制《吉林省海绵城市建设技术导则》。

《吉林省海绵城市建设技术导则》结合地域特点,涵盖工程建 设、规划、设计、维护管理等方面内容。 改变传统城市排水理念, 利用丰富的绿地资源,引导、积存降雨,促进入渗,增强城市土地 的水资源涵养功能,恢复城市水体的自然循环。以水环境治理为核 心,充分利用现有资源和设施,结合我省寒地城市特点,分流域控 制,总体平衡。科学严谨地编制和实施海绵城市建设各项规划,结

合城建规划,统筹安排、系统推进。

《吉林省海绵城市建设技术导则》以建设寒地海绵城市典范为 目标,全面指导吉林省海绵城市的建设工作。统筹河体水系流域综 合治理、黑臭水体治理、内涝点治理,实现北方寒地城市季节性河 流的水质和水生态改善。结合严寒地区特色,建立寒地海绵技术地 标准体系和建设、管理、运营体系。

吉林省住房和城乡建设厅厅长

2016 年 6 月 30 日

前 言

海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道 路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效 控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方 式。海绵城市建设遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相 结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在 城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保 护。

为全面贯彻落实国务院和住房城乡建设部关于加强城市基础 设施与推进海绵城市相关工作要求,按照国务院办公厅“关于推进 海绵城市建设的指导意见”(国办发〔2015〕75 号)的要求。结合 吉林省实际情况依据国家相关规范和技术指南的要求,参考其他省 市有关标准,制定本导则。

本导则主要内容: 1 总则;2 术语;3 基本规定;4 规划;5 设计;6 工程建设;7 维护管理。

本导则由吉林省建设标准化管理办公室负责管理,由长春市市 政工程设计研究院负责具体技术内容的解释,请各单位在执行本导 则过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈 给吉林省建设标准化管理办公室(地址:长春市民康路 519 号,邮 编:130041,邮箱:jljsbz@126.com),以供今后修订时参考。

本导则主编单位: 长春市市政工程设计研究院

长春水生态海绵城市设计研究有限公司

本导则参编单位: 吉林建筑大学

吉林省地质工程勘察院 吉林省城乡规划设计研究院

吉林省建苑设计集团有限公司 中邦园林股份有限公司 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 美华禹水研发中心 中关村海绵城市工程设计研究院 深圳市市政设计研究院有限公司 吉林省中盛设计咨询股份有限公司

|

本导则主要起草人员:宋 刚 |

李建国 |

孙炜宁 |

孙宏亮 |

|

白 莉 |

李 科 |

李国政 |

范洪昌 |

|

闫万山 |

王铁军 |

焦慧鑫 |

刘 星 |

|

陈 强 |

张宇琦 |

杨 红 |

袁 琳 |

|

马 妮 |

高俊斌 |

刘春翔 |

孟 辉 |

|

卜义惠 |

|

|

|

|

本导则主要审查人员:龚道孝 |

陈 岩 |

白 杨 |

马 佳 |

|

张显忠 |

张建秋 |

陶乐然 |

|

目 次

4.1 一般规定 8

4.2 总体规划 11

4.3 专项规划 12

4.4 控制性详细规划 15

4.5 规划实施方案 17

5.1 一般规定 19

5.2 建筑与小区 21

5.3 市政道路 29

5.4 城市绿地与广场 30

5.5 城市水系 34

5.6 常用设施 41

5.7 计算方法及要求 66

6.1 一般规定 73

6.2 建筑与小区 73

6.3 城市道路 74

6.4 城市绿地与广场 75

6.5 城市水系 75

7.1 一般规定 77

7.2 维护管理 77

7.3 风险管理 85

附录 A 年径流总量控制率与设计降雨量之间的关系 86

附录 B 吉林省部分城市不同年径流总量控制率与设计降雨量图

.......................................................................................................... 87

附录 C 吉林省部分城市 30 年逐年平均降雨量 91

附录 D 吉林省主要城市气候要素一览表 93

附录 E 吉林省海绵城市岩土特征一览表 94

附录 F 吉林省海绵地层水文地质参数 96

附录 G 吉林省土壤分区概括图 98

附录 H 各类型土壤 PH 范围值表 99

附录 J 吉林省海绵城市建设适合类植物品种推荐表(试行)100 本导则用词说明 118

引用标准名录 119

1 总则

1.0.1 为贯彻落实生态文明建设和国家建设海绵城市的相关要求, 强调低影响开发的理念,因地制宜地采用“渗、滞、蓄、净、用、 排”等工程技术措施,指导全省海绵城市建设工作,特制订本导则。 1.0.2 本导则适用于吉林省城镇规划区内各类型用地进行海绵城市 建设工程的规划、工程设计、建设及维护管理。

1.0.3 海绵城市的规划、设计、建设及维护管理,除应符合本导则 外,尚应符合国家现行相关标准的规定。

2 术语

2.1.1 海绵城市 sponge city

城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面 具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄 存的水“释放”并加以利用。

2.1.2 低影响开发(LID)low impact development

指在城市开发建设过程中,通过生态化措施,尽可能维持城市 开发建设前后水文特征不变,有效缓解不透水面积增加造成的径流 总量、径流峰值与径流污染的增加等对环境造成的不利影响。

2.1.3 低影响开发(LID)设施 low impact development facilities

依据低影响开发原则设计的“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种 工程设施的统称,包括透水铺装、渗井、渗渠、入渗池、生物滞留 设施、植草沟、下沉式绿地、屋顶绿化、干塘、湿塘、人工湿地、 雨水罐、调蓄池、植被缓冲带、砂滤系统等。

2.1.4 年径流总量控制率 volume capture ratio of annual rainfall

根据多年日降雨量统计数据分析计算,通过自然和人工强化的 渗透、储存、蒸发(腾)等方式,场地内累计全年得到控制(不外 排)的雨量占全年总降雨量的百分比。

2.1.5 年径流污染削减率 annual runoff pollution removal rate

雨水经过预处理措施和低影响开发设施物理沉淀、生物净化等 作用,场地内累计一年得到控制的雨水径流污染物总量占全年雨水 径流污染物总量的比例。

2.1.6 面源污染 non-point sources pollution

溶解和固体的污染物从非特定地点,在降水或融雪的冲刷作用 下,通过径流过程而汇入受纳水体(包括河流、湖泊、水库和海湾 等)并造成受纳水体污染的过程。

2.1.7 汇流时间 time of concentration

雨水从相应汇水面积的最远点地面径流到雨水管渠入口的时 间。

2.1.8 雨量径流系数 runoff coefficient

设定时间内降雨产生的径流总量与总雨量之比。

2.1.9 初期雨水径流 first flush

一场降雨初期产生的一定厚度的降雨径流。

2.1.10 合流制溢流 combined sewer overflow (CSO) 合流制排水系统降雨时,超过截流能力的水排入水体的情况。

2.1.11 下垫面 underlying surface

降雨受水面的总称,包括屋面、地面、水面等。

2.1.12 土壤渗透系数 permeability coefficientof soil

单位水力坡度下水的稳定渗透速度。

2.1.13 断接 disconnection

通过切断硬化面或建筑雨落管的径流路径,将径流合理连接到 绿地等透水区域,通过渗透、调蓄及净化等方式控制雨水径流的方 法。

2.1.14 雨水调蓄 stormwater detention, retention/ storage

雨水储存和调节的统称。

2.1.15 雨水储存 stormwater retention or storage

采用具有一定容积的设施,对径流雨水进行滞留、集蓄,削减 径流总量,以达到集蓄利用、补充地下水或净化雨水等目的。

2.1.16 雨水调节 stormwater detention

在降雨期间暂时储存一定量的雨水,削减向下游排放的雨水峰 值流量、延长排放时间,一般不减少排放的径流总量,也称调控排 放。

2.1.17 雨水渗透 stormwater infiltration

利用人工或自然设施,使雨水下渗到土壤表层以下,以补充地 下水。

3 基本规定

3.0.1 海绵城市建设应以批准的城镇总体规划为主要依据,与吉林 省各城市海绵城市专项规划,城镇排水防涝、河道水系、道路交通、 园林绿地和环境保护等专项规划及设计相协调。

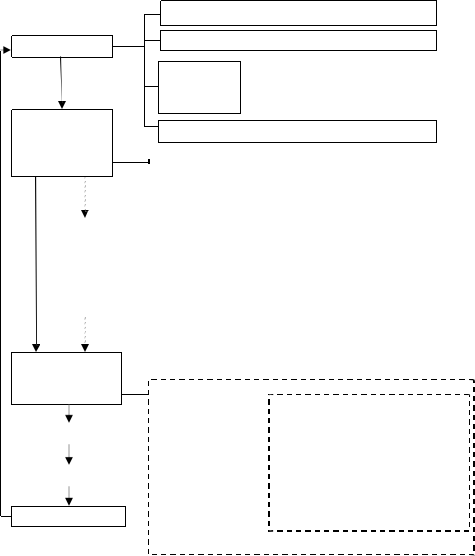

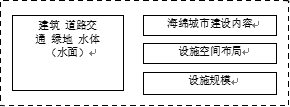

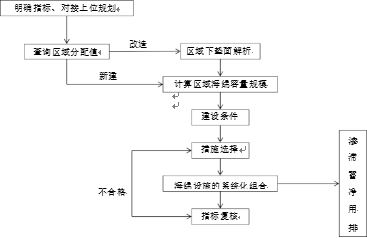

3.0.2 海绵城市建设流程应符合图 3.0.2 的规定。

基于海绵城市有关专题研究

城市总体规划

确定控制目标与指标

控制性详细规划

![]()

![]()

![]()

![]() ( 在建设用地规 划审批或土地出 让环节加强审查)

( 在建设用地规 划审批或土地出 让环节加强审查)

各 相 关 专 项

(专业)规划 的 协 调 与 落 实

(专业)规划 的 协 调 与 落 实

![]() 提出用地布局及相关要求,确定低影响开发设施重点建设区域

提出用地布局及相关要求,确定低影响开发设施重点建设区域

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

设计(在施工图审 查与施工审批环节 加强审查)

设计(在施工图审 查与施工审批环节 加强审查)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 实施评估

实施评估

图 3.0.2 典型海绵城市建设流程

3.0.3 海绵城市建设需统筹城市规划、设计、开发建设等各个环节, 包括以下内容:海绵城市建设目标、责任主体、勘察、规划、设计、 建设、验收与维护管理。

3.0.4 海绵城市建设项目实施应根据各地区的水文地质、施工环境 和维护管理等因素综合确定,并注重节能环保和工程效益。

3.0.5 海绵城市的各类设施应采取保障公众安全的防护措施,不得 对建筑、道路、绿地、排水防涝的安全造成负面影响。

3.0.6 海绵城市建设应以绿色雨水设施和灰色设施相结合、工程措 施和管理措施相结合、规划设计和运营管理相结合、城市排水和水 利防洪相结合系统解决城市内涝问题。

3.0.7 通过保护现状生态水系,采用 LID 技术从源头削减径流和面 源污染,减少城市建设对生态环境的影响,恢复原有生态系统。 3.0.8 针对我省各地区缺水城市特点,加强河湖水系对于降雨径流 的调蓄利用功能,管理性措施和工程型措施并重,切实有效提高雨 水、再生水利用效率。

3.0.9 海绵城市规划设计前应进行水文地质、工程地质及环境地质 综合勘察评价。

3.0.10 海绵城市规划设计应在开展水生态、水环境、水安全、水资 源和水文化等方面的专题研究的基础上,根据省内各城市的自身实 际情况提出合理的目标取值。海绵城市建设的目标应包括年径流总 量控制目标、排水防涝控制目标、径流污染控制目标、雨水资源化 利用目标等。

3.0.11 年径流总量控制目标,应综合考虑当地水资源状况、降雨规 律、开发强度、海绵城市相关规划和经济发展水平等因素后确定。 对某个区域或建设项目的开发,应结合该区域建筑密度、绿地率和 土地利用布局等因素确定。各城镇结合自身情况,制定相应的年径 流总量控制目标。

3.0.12 年径流污染削减率要求,以 TSS(总悬浮物)为主要控制指 标。吉林省内各城市应根据自身情况,提出切实可行的控制要求。

水质目标为Ⅱ类、Ⅲ类的湖泊汇水区,其 TSS 去除率应达到 70%。 水质目标为Ⅳ类的湖泊汇水区,其 TSS 去除率应达到 60%。其他 湖泊及江河、明渠汇水区,其 TSS 去除率应达到 50%。

3.0.13 新建城区硬化地面透水铺装率不宜低于 40%,既有城区改 造,应因地制宜的采用透水铺装。

3.0.14 雨水利用水质标准应根据实际用途确定,CODcr(化学需氧 量)和 SS(悬浮物)指标应满足表 3.0.14 要求,其余指标应符合 现行国家标准的相关标准规定。

表 3.0.14 雨水处理后 CODcr 和 SS 指标

|

项目指标 |

循环冷却系 统补水 |

观赏性 水景 |

娱乐性 水景 |

绿化 |

车辆 冲洗 |

道路 浇洒 |

冲厕 |

|

CODcr (mg/L)≤ |

30 |

30 |

20 |

30 |

30 |

30 |

30 |

|

SS(mg/L)≤ |

5 |

10 |

5 |

10 |

5 |

10 |

10 |

注:雨水同时用于多种用途时,其水质应按照现行国家标准《建筑与小区雨 水利用工程技术规范》GB 50400 执行。

3.0.15 雨水管渠排放标准应符合现行国家标准《室外排水设计规

范》GB 50014 的规定。

3.0.16 应采取措施,避免含盐融雪剂进入低影响开发设施。

4 规划

4.1 一般规定

4.1.1 在总体规划、专项规划、控制性详细规划、修建性详细规划 编制中应落实低影响开发的理念。各市(县)应单独编制海绵城市 专项规划。

4.1.2 规划实施过程中,将低影响开发指标作为规划设计条件或者 管控制度,作为颁发“规划选址意见书”、“建设用地规划许可证”、 “建设工程规划许可证”以及工程验收的依据。

4.1.3 海绵城市规划的技术方法包括空间布局和相关指标、要素控 制两类。其中空间布局规划引导可通过对城镇功能区划分、用地布 局、城镇竖向等方面统筹安排,贯彻海绵城市建设的指导思想和基 本原则;相关指标、要素控制可通过各类建设用地所占比例,建设 用地开发强度、年径流总量控制率和年径流污染控制率等指标以及 蓝线、绿线等控制。

4.1.4 海绵城市规划应根据全省各地的自然地理条件,结合各地经 济发展战略,因地制宜进行编制。在编制城镇总体规划、详细规划、 各类专项规划时,应针对本城镇的自然地理特点进行海绵城市建设 相关研究和编写相应的规划内容。编写海绵城市规划,需考虑的自 然地理条件包括地形地貌、水文、地质、土壤、植被、气候气象等 内容,以及各地经济投资能力。根据吉林省自然地理特征,吉林省 海绵城市规划编制可按表 4.1.4 的指导要求。

表 4.1.4-1 吉林省自然生态分区(以夏季降水为主导因子)

|

综合分区 |

城市名录 |

|

Ⅰ |

集安市 |

|

Ⅱ |

白山市、临江市、通化市 |

|

Ⅲ |

延吉市、珲春市、图们市、龙井市、柳河县、靖宇县、辉南县、 梅河口市、抚松县、桦甸市、长白朝鲜族自治县、汪清县 |

|

Ⅳ |

长春市(双阳区、九台区)、四平市、吉林市、辽源市、公主岭 市、东辽县、东丰县、梨树县、伊通县、永吉县、舒兰县、蛟 河市、榆树市、敦化市、安图县、和龙市、磐石市 |

|

Ⅴ |

农安县、德惠市 |

|

Ⅵ |

双辽市、松原市、长岭县、扶余县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、 乾安县、白城市、镇赉县、洮南市、通榆县、大安市 |

表 4.1.4-2 海绵城市规划指导要求

|

综合分区 |

海绵城市规划指导要求 |

|

|

强调“渗”水、“滞”水、 “排”水。 |

|

Ⅰ |

增强城市周边山体汇水区及城区绿地的“渗”、“滞”能力,并利用 湖泊、湿地、雨水模块等“蓄”水调控,进行源头控制;清理城区 |

|

|

“排”水通道,便于雨季排水,避免发生洪水灾害。 |

|

|

强调城市“渗”水、“滞”水、“排”水。 |

|

|

增强城市周边山体汇水区及城区绿地的“渗”、“滞”能力,并利用 |

|

Ⅱ |

湖泊、湿地、雨水模块等蓄水调控,进行源头控制;在保证防洪 |

|

|

能力的前提下,打造生态景观河道,强调“渗”、“用”;清理城区“排” |

|

|

水通道,便于雨季排水,避免发生洪水灾害。 |

|

|

强调城市的“渗”水、“滞”水、“蓄”水、“排”水。 |

|

Ⅲ |

调整城市竖向,增强城市各项用地的“渗”水、“滞”水功能;建设 人工湿地、湖泊,景观河道、在城市空间雨季“蓄”水、“净”水, |

|

|

旱季“用”水;清理疏通城区“排”水通道,便于雨季排水。 |

|

|

强调城市的“渗”水、“滞”水、“蓄”水、“净”水、“用”水、“排”水。 |

|

Ⅳ |

调整城市竖向,增强城市各项用地的“渗”水、“滞”水、“蓄”水的 功能;建设人工湿地、湖泊,景观河道、在城市空间雨季“蓄”水、 |

|

|

“净”水,旱季“用”水;清理疏通城区“排”水通道,便于雨季排水。 |

|

|

强调城市的“渗”水、“滞”水、“蓄”水、“净”水、“用”水、“排”水。 |

|

Ⅴ |

调整城市竖向,增强城市各项用地的“渗”水、“滞”水、“蓄”水的 功能;建设人工湿地、景观河道、在城市空间雨季“蓄”水、“净” |

|

|

水,旱季“用”水;清理疏通城区“排”水通道,便于雨季排水。 |

|

|

强调城市的“蓄”水、“净”水、“用”水、“排”水。 |

|

|

调整城市竖向,克服城市用地过于平坦的问题,增强城市的雨季 |

|

Ⅵ |

“排”水功能,避免发生内涝;并且通过设施建设,避免或减少城 |

|

|

市土壤盐碱化;加强各项城市建设用地的雨水收集设施建设进行 |

|

|

“蓄”水、“净”水,在旱季合理“用”水。 |

4.1.5 吉林省各城市在编制海绵城市专项规划时,应根据当地的气 象数据,计算出年径流总量控制率对应的设计降雨量。各城市如无 数据时,可参考表 4.1.5 执行。

表 4.1.5 吉林省部分城市年均雨量控制率对应的设计降雨量参考

|

年径流总量 控制率(%) |

50 |

55 |

60 |

65 |

70 |

75 |

80 |

85 |

90 |

|

|

设计降 水量 (mm) |

长春市 |

7.3 |

8.7 |

10.3 |

12.2 |

14.4 |

17.2 |

20.8 |

25.8 |

33.1 |

|

辽源市 |

7.7 |

9.0 |

10.4 |

12.1 |

14.1 |

16.7 |

19.9 |

24.6 |

31.2 |

|

|

延吉市 |

6.3 |

7.3 |

8.6 |

10 |

11.8 |

14 |

17 |

20.9 |

26.5 |

|

|

松原市 |

6.7 |

7.9 |

9.2 |

10.8 |

12.6 |

14.8 |

17.7 |

21.6 |

26.9 |

|

|

四平市 |

7.8 |

9.2 |

10.8 |

12.7 |

15.1 |

18.1 |

21.9 |

26.7 |

33.6 |

|

|

白城市 |

7.8 |

9.2 |

10.7 |

12.6 |

14.8 |

17.5 |

20.7 |

24.7 |

30.1 |

|

|

白山市 |

7.7 |

9 |

10.5 |

12.3 |

14.4 |

17 |

20.2 |

24.4 |

30.8 |

|

|

临江市 |

7 |

8.3 |

9.7 |

11.4 |

13.5 |

16 |

19.1 |

23.2 |

29.1 |

|

注:雨量数据来源于吉林省气象部门。

4.2 总体规划

4.2.1 总体规划编制应体现海绵城市理念,确定城镇海绵城市建设 指标;综合分析自然地理、现状排水条件、城市建设条件等因素, 确定城镇排水防涝、水污染防治、水环境改善和雨水综合利用分区 需求,确定海绵城市建设的总体目标、对策,增加年径流总量控制 率等指标,引导下层次规划的编制和实施。

1 保护水生态敏感区。应将河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等 水生态敏感区纳入城市规划区中的非建设用地(禁建区、限建区) 范围,划定城市蓝线,并与低影响开发雨水系统、城市雨水管渠系 统及超标雨水径流排放系统相衔接;

2 集约开发利用土地。合理确定城市空间增长边界和城市规 模,防止城市无序化蔓延,提倡集约型开发模式,保障城市生态空 间;

3 合理控制不透水面积。合理设定不同性质用地的绿地率、透 水铺装率等指标,防止土地大面积硬化;

4 合理控制地表径流。根据地形和汇水分区特点,合理确定雨 水排水分区和排水出路;

5 明确低影响开发策略和重点建设区域。应根据城市的水文地 质条件、用地性质、功能布局及近远期发展目标,综合经济发展水 平等其他因素提出城市低影响开发策略及重点建设区域,并明确重 点建设区域的年径流总量控制率目标。

4.3 专项规划

4.3.1 海绵城市专项规划应符合下列规定: 各城市应依据城镇总体规划组织编制海绵城市专项规划,编制

单位应当具备乙级以上规划编制资质。

1 结合城镇生态保护、土地利用、水系、绿地系统、市政基础 设施、环境保护、防洪排涝等相关内容,因地制宜制定低影响开发 控制目标,量化年径流总量控制率、设计降水量、绿地率、水域面 积等指标;

2 对城镇的自然地理、生态敏感性、土地集约利用、城镇竖向、 城镇内涝、河湖水系控制等进行综合分析,提出海绵城市建设的重 点方向和重点区域;

3 确定海绵城市建设目标和具体指标。明确近、远期要达到海 绵城市要求的面积和比例,提出海绵城市建设的指标体系;

4 提出海绵城市建设的总体思路。依据海绵城市建设目标,针 对现状问题,因地制宜确定海绵城市建设的实施路径;

5 提出海绵城市的自然生态空间格局,明确保护与修复要求; 针对现状问题,划定海绵城市建设分区,提出建设指引,落实海绵 城市建设管控要求。根据雨水径流量和径流污染控制的要求,将雨 水年径流总量控制率目标进行分解。大城市应分解到排水分区;中

等城市和小城市要分解到控制性详细规划单元,提出海绵城市建设 的系统方案,明确建筑与小区、城镇绿地、城镇道路、城镇水系、 城镇市政给排水管网、消纳场地的海绵性要求和主要措施;

6 提出规划措施和相关专项规划衔接的建议。针对内涝积水、 黑臭水体、河湖水系生态功能受损等问题,按照源头减排、过程控 制、系统治理的原则,制定积水点治理、截污纳管、合流制污水溢 流污染控制和河湖水系生态修复等措施,并提出与城市道路、排水 防涝、绿地、水系统等相关规划相衔接的建议;

7 明确近期建设重点。明确近期海绵城市建设重点区域,提出 分期建设要求,并提出规划保障措施和实施建议。

4.3.2 水系专项规划应符合下列规定:

1 依据城市总体规划划定城市水域、岸线、滨水区,明确水系 保护范围,根据水生态敏感区保护要求,划定水生态敏感区范围并 加强保护,确保开发建设后的水域面积应不小于开发前,已破坏的 水系应逐步恢复;

2 保持城市水系结构的完整性,优化城市河湖水系布局,实现 自然、有序排放;保护与强化对径流雨水的自然渗透、净化与调蓄 功能,优化城市河道(自然排放通道)、湿地(自然净化区域)、湖 泊(调蓄空间)布局,促进相互连通衔接;

3 根据河湖水系汇水范围,同步优化、调整蓝线、水域岸线、 滨水区及周边绿地布局,明确水系及周边地块低影响开发控制指 标。

4.3.3 绿地系统专项规划应符合下列规定:

1 城市绿地系统规划应明确开发控制目标,在满足绿地生态、 景观、游憩和其他基本功能的前提下,合理地预留或创造空间条件, 对绿地自身及周边硬化区域的径流进行渗透、调蓄、净化,并与城 市雨水管渠系统、超标雨水径流排放系统相衔接;

2 提出不同类型绿地的低影响开发控制目标和指标。根据绿地 的类型和特点,明确公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地等

各类绿地低影响开发规划建设目标、控制指标(如下沉式绿地率及 其下沉深度等)和适用的低影响开发设施类型;

3 合理确定城市绿地系统低影响开发设施的规模和布局。应统 筹水生态敏感区、生态空间和绿地空间布局,落实低影响开发设施 的规模和布局,充分发挥绿地的渗透、调蓄和净化功能;

4 城市绿地应与周边汇水区域有效衔接。在明确周边汇水区域 汇入水量,提出预处理、溢流衔接等保障措施的基础上,通过平面 布局、地形控制、土壤改良等多种方式,将低影响开发设施融入到 绿地规划设计中,尽量满足周边雨水汇入绿地进行调蓄的要求;

5 应符合园林植物种植及园林绿化养护管理技术要求。可通过 合理设置绿地下沉深度和溢流口、局部换土或改良增强土壤渗透性 能、选择适宜乡土植物和耐淹、耐旱植物;

6 合理设置预处理设施。径流污染较为严重的地区,可采用初 期雨水弃流、沉淀、截污等预处理措施,在径流雨水进入绿地前将 部分污染物进行截流净化;

7 充分利用多功能调蓄设施调控排放径流雨水。有条件地区可 因地制宜规划布局占地面积较大的低影响开发设施,如湿塘、雨水 湿地等,通过多功能调蓄的方式,对较大重现期的降雨进行调蓄排 放。

4.3.4 排水专项规划应符合下列规定:

1 明确低影响开发径流总量控制目标与指标。通过对排水系统 总体评估、内涝风险评估等,明确低影响开发雨水系统径流总量控 制目标,并与城市总体规划、详细规划中低影响开发雨水系统的控 制目标相衔接;

2 确定径流污染控制目标及防治方式,确定年径流总量控制 率,同时明确径流污染控制方式并合理选择低影响开发设施;

3 明确雨水资源化利用目标及方式。根据当地水资源条件及雨 水回用需求,确定雨水资源化利用的总量、用途、方式和设施;

4 与城市雨水管渠系统及超标雨水径流排放系统有效衔接。应

最大限度地发挥低影响开发雨水系统对径流雨水的渗透、调蓄、净 化等作用,低影响开发设施的溢流应与城市雨水管渠系统或超标雨 水径流排放系统衔接;

5 优化低影响开发设施的竖向与平面布局。应利用城市绿地、 广场、道路等公共开放空间,在满足各类用地主导功能的基础上合 理布局低影响开发设施;其他建设用地应明确低影响开发控制目标 与指标,并衔接其他内涝防治设施的平面布局与竖向,共同组成内 涝防治系统。

4.3.5 城市道路交通系统规划应符合下列规定:

1 提出各等级道路低影响开发控制目标。在满足道路交通基本 功能的基础上,充分利用城市道路自身及周边绿地空间落实低影响 开发设施,实现道路低影响开发控制目标,减少道路径流及污染物 外排量;

2 协调道路红线内外用地空间布局与竖向。在满足景观效果和 交通安全要求的基础上,充分考虑承接道路雨水汇入的功能,通过 建设下沉式绿地、透水铺装等低影响开发设施,提高道路径流污染 及总量等控制能力;

3 增设道路交通规划中低影响开发设施内容。城市道路横断 面、纵断面设计应体现低影响开发设施的基本选型及布局等内容, 并确定低影响开发雨水系统与城市道路设施的空间衔接关系。

4.4 控制性详细规划

4.4.1 控制性详细规划应落实城镇总体规划和其它专项规划中有关 海绵城市的建设目标和要求,提出相应的控制性指标和指导性指 标,指导海绵城市的规划管理和项目推进。

4.4.2 在控制性详细规划中,进行低影响开发因素分析;落实总体 规划中海绵城市建设、各专项规划的目标与要求,并将相关指标分 解到具体地块中;提出海绵城市建设的系统方案,明确各类规划用

地中的低影响开发要求和相应措施;在规划图则中,增加相应的海 绵城市控制性指标和引导性指标。

1 控制性指标体系 落实城镇总体规划及各专项规划中的海绵城市指标体系,进行

指标分解。明确各地块的容积率、绿地率、建筑密度、高度控制、 超标雨水径流排放率和雨水回用率。

2 引导性指标体系 根据各类用地特点和各项控制性指标要求,指导雨水的“渗、

滞、蓄、净、用、排”等相关设施的落实,应针对下沉式绿地占比、 透水铺装占比,渗透设施渗透量、调蓄容积、雨水资源利用率、绿 色屋顶控制等提出相应指标要求。

3 设施配置

各地块海绵设施因地制宜进行配置,可按表 4.4.2 规定进行实 施。

表 4.4.2 海绵城市相关设施的规划配置

|

海绵设施 |

用地类型 |

|||||||

|

居住 用地 |

公共 设施 用地 |

工业 用地 |

仓储 物流 用地 |

对外 交通 用地 |

道路 广场 用地 |

市政 设施 用地 |

绿地 |

|

|

透水铺装 |

√ |

√ |

○ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

屋顶绿化 |

○ |

○ |

○ |

○ |

× |

× |

○ |

○ |

|

下沉式绿地 |

√ |

√ |

○ |

○ |

○ |

√ |

○ |

√ |

|

生物滞留设施 |

√ |

√ |

○ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

雨水湿地 |

√ |

√ |

○ |

○ |

× |

√ |

× |

√ |

|

蓄水池 |

√ |

√ |

○ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

雨水罐 |

√ |

√ |

○ |

√ |

× |

× |

√ |

× |

|

调节塘 |

√ |

√ |

○ |

○ |

× |

○ |

× |

√ |

|

调节池 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

√ |

○ |

√ |

|

植草沟 |

√ |

√ |

○ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

植被缓冲带 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

√ |

○ |

√ |

|

初期雨水弃留 设施 |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

下沉式广场 |

√ |

√ |

○ |

○ |

○ |

√ |

○ |

√ |

注:√宜选用,○可选用,×不宜选用。

4.4.3 控制性详细规划层面的海绵城市规划,落实总体规划中的绿 线、蓝线的范围划定,明确城镇中的河湖水系、绿地,从而保证海 绵城市的控制指标的落实。

4.5 规划实施方案

4.5.1 特定项目的修建性详细规划和城市设计落实总体规划的规划 思路、控制性详细规划中提出的海绵城市控制指标,在详尽分析场 地现状后,在道路、园林、内涝防治、环境保护等方面选择适当的 低影响设施进行布置,形成合理的平面布局和场地竖向,保证控制 性规划指标的有效落实和细化。

4.5.2 规划技术要点应符合下列规定:

1 基础数据分析,通过对气候、土壤、地形、地貌、潜水位、 植被、市政设施、水环境现状和用水供需情况进行详细分析,针对 场地的低影响开发难点提出海绵措施开发策略;

2 依据不同的绿地类型、规模、土壤渗透能力以及潜水位高低, 选择不同的绿地布局模式,布置相关设施,计算和校核控制性详细 规划提出的海绵城市控制目标和指标;

3 综合考虑设施效果、运行性能、建设与运营维护成本、生态 景观效益等因素,形成集科学性、可行性、经济性为一体的海绵城 市规划设计方案。

4.5.3 建设项目低影响开发修建性详细规划的设计流程:

1 结合上位规划的指标控制要求,确定建设项目的低影响开发 目标;

2 对规划对象进行基础评价;

3 选择低影响开发工程的技术措施;

4 低影响开发技术措施的规模测算及空间布局;

5 协调项目用地的整体竖向;

6 对规划方案进行海绵性评估;

7 优化规划方案;

8 测算工程投资。

5 设计

5.1 一般规定

5.1.1 海绵城市的设计一般分为方案设计、初步设计和详细设计。 方案设计阶段主要是评估场地的土壤、坡度、潜水水位等自然特性。 初步设计阶段主要是根据功能需求和海绵城市建设的目标,结合场 地内建筑、道路、绿地和水系的布局,选择低影响开发设施类型, 并初步选定设施的位置。详细设计阶段主要是对各类设施进行布 局,划分汇水区,并进行规模结算校核,并且对各类设施的类型、 布局和规模进行优化组合。

5.1.2 海绵城市的设计应遵循以下原则:

1 生态型设施优先,源头、小型、分散的设施优先,低成本、 易于维护的设施优先;

2 尽可能减小不透水面积,使用低影响开发设施对不透水地面 进行分隔;

3 结合气候条件,考虑冬季影响因素;

4 雨水调蓄建议以先利用绿地与开放性水体(水池、湖体、池 塘等)为主。

5.1.3 对于改建地区,宜在现有绿地广场内布局低影响开发设施, 并重点考虑经济性和可实施性,相关设计和计算参考新建地区的设 计程序。

5.1.4 新建地区的一般设计程序

1 场地评估

1)明确需求与外边界条件 明确场地在总规、控制性详细规划中的用地性质、控制指标、

土地出让条件、规划设计条件及相关管理规定;确定需要重点考虑

的问题,面临的限制和制约因素,场地内部基础设施的情况以及场 地外部河流水系、绿地广场、道路和排水设施等相关信息。

2)场地调查 重点调查土壤类型、土壤层深度、密度、粒度分布、阳离子

交换容量(Cation exchange capacity , CEC)、pH、土壤的营养物含 量、土壤初始渗透能力、饱和渗透能力、基岩深度、潜水水位和潜 水水质等要素。

3) 保护水敏感区域 根据控制性详细规划及相关规划,识别场地中的蓝线和绿线范

围,明确场地中需要保护或修复的区域。

2 方案设计

1)分析场地的竖向条件 对场地的竖向进行分析,明确汇水通道和低洼地区,对于局部

竖向不利于海绵城市建设和低影响开发设施布局的,提出竖向调整 建议。

2)初步选择低影响开发设施的类型 根据场地内建筑、道路、绿地和水系的分布情况,初步选择低

影响开发设施类型,利用将不透水地面分隔断开的办法,布局低影 响开发设施。

3 详细设计

1)划定排水分区 根据场地竖向,对场地内拟布局的低影响开发设施的收水范围

进行划定和测量。

2)确定低影响开发设施的规模 根据年平均径流总量控制率的要求,结合可利用的空间,计算

各低影响开发设施的规模和径流控制量。 3)核算场地内年平均径流总量控制指标 对各单项设施的控制量进行加和,计算场地内年平均径流总

量,并核算是否达到要求。对于不能达到要求的,调整设施类型、

布局和规模,直至年平均径流总量控制率满足要求为止。 4)设施优化组合 综合考虑经济和环境要求,对场地内的低影响开发设施进行优

化组合。

5)详细设计 将海绵城市设计与传统雨水设施有效融合,并进行设施的安全

性检查。

5.2 建筑与小区

5.2.1 建筑与小区雨水控制与利用的目的是削减外排雨水峰值流量 和径流总量,实现低影响开发及雨水的资源化利用。

5.2.2 建筑与小区的设计标准应满足上位规划及海绵城市相关规划 所规定的指标要求。

5.2.3 建筑与小区的海绵性设计应因地制宜,充分利用场地内原有 的湿地、坑塘、沟渠等;应优化渗透、调蓄设施的场地布局,建筑 周围、道路两侧宜布局可消纳径流雨水的绿地。

5.2.4 建筑物地下室顶板宜设置绿色屋顶技术,单层或多层建筑物 的屋顶坡度小于等于 15°时,宜采用绿色屋顶技术,无条件设置绿 色屋顶的建筑物宜采用雨水管断接的方式,将屋面雨水汇入地面绿 化或景观水系进行消纳。

5.2.5 建筑与小区的绿地内,应设置可以消纳屋面、道路、广场和 停车场径流雨水的海绵设施,各种植物应合理搭配,提高面层表面 的粗糙度和冠层的雨水截流能力。

5.2.6 小区道路、广场及建筑物周边绿地应采用下沉式做法,并应 采取将雨水引至绿地的措施,小区道路应优先采用透水铺装。 5.2.7 设置雨水利用系统的建筑物和小区,其规划和设计阶段应包 括雨水利用的内容。雨水利用设施应与项目主体工程同时设计,同 时施工,同时使用。

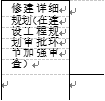

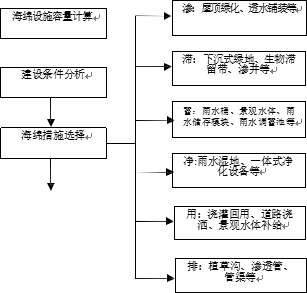

5.2.8 建筑与小区的设计,流程如图 5.2.8 所示,应符合下列规定:

1 整体分析。依据建筑与小区的规划要求,分析本地块和周边 地块的地理环境,对本地块和周边地块的地形、地貌、地势、标高、 土质、绿化情况、水体情况等进行整体解析;

2 指标测算。按照规划用地性质规定的容积率、覆盖率、绿地 率、海绵技术控制指标,落实本地块海绵城市控制指标;

3 技术选择和规模确定。结合海绵城市建设控制指标和新旧小 区自身特点,因地制宜对海绵城市建设技术进行筛选,选用适合的 海绵城市建设技术措施,并确定建设内容和规模;

4 方案设计。应结合建筑与小区整体设计要求,对海绵城市建 设设施进行设计,对重点工程应开展多方案比选,优选技术先进、 经济可靠的技术措施,确定设计方案;

5 复核优化。根据小区规划、建筑方案和海绵城市建设措施的 内容和规模,复核海绵城市建设技术指标和要求,并对其进行优化;

6 审批完善。由有关部门进行审批,按照审批要求进行调整和 完善;

7 设计实施。按照完善后的海绵城市建设设施内容和规模,进 行技术设计和实施,提出控制要求和措施保证实施。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

|

现状下垫面及 规划方案解析 |

|

现状下垫面解析、 现状建设条件分 析、征求业主意见 |

||

|

|

|

|

||

![]()

![]()

图 5.2.8 建筑与小区海绵城市建设设计流程图

图 5.2.8 建筑与小区海绵城市建设设计流程图

5.2.9 应根据用地红线范围现状下垫面解析和建筑方案确定海绵城 市建设设施规模和技术组合。

1 方案设计阶段应根据规划指标、海绵城市建筑与小区系统指 标进行建筑方案设计,并确定技术措施内容和规模;

2 初步设计阶段应编制海绵城市建设专项设计说明,计算透水 铺装率、绿色屋顶率、下沉式绿地率和雨水调蓄容积;

3 施工图设计阶段应按本导则逐项设计海绵设施,落实在施工 图设计文件中;

4 改造建筑与小区应充分考虑现状及周边条件,参照上述原 则,比选出切实可行的措施。

5.2.10 建筑与小区总平面布局应根据规划要求,综合考虑各种因 素,合理布置建筑、道路广场包括消防车道与登高面(含道路透水 铺装)、绿化(含下沉式绿地)、屋顶绿化和必要的雨水调蓄池。 5.2.11 住宅、公建、工业仓储项目,应优先利用透水铺装、地形处 理、下沉式绿地、雨水管断接设计、屋顶绿化、渗管(渠)、管道 蓄水等设施和措施滞蓄雨水,达到海绵城市建设技术规定要求。 5.2.12 建筑与小区的竖向设计,应符合下列规定:

1 应按照地块原有场地标高,结合土方平衡,确定绿地标高或 室外建筑明沟/散水标高;

2 小区内部道路标高宜适当高于周边道路;小区道路最大道路 纵坡为 5%,最小道路纵坡为 0.3%;小区道路路缘石标高宜高于绿 地标高 100mm 以上,对于下沉式绿地段道路,竖向高程应高出绿 地标高不小于 50mm,路缘石应根据实际情况设置豁口;

3 场地有坡道时,绿地应结合坡度等高线,分块设计确定不同 标高的绿地。在绿地内应设雨水排水,雨水溢流口的标高宜高于绿 地标高 50mm,大面积绿地宜设置排水盲沟或增强型雨水花园;

4 建筑室内地坪标高宜高于小区内部道路 300mm~600mm。

5.2.13 屋面雨水宜采取雨落管断接或设置集水井等方式引入周边 绿地内小型、分散的海绵城市建设设施,宜通过植草沟、雨水管渠

将雨水引入场地内的集中调蓄设施。

5.2.14 建筑用地内平面及竖向设计应考虑地面雨水收集要求,硬化 地面雨水在有组织排向收集设施时,应符合下列规定:

1 小区内硬地面的雨水口宜设在汇水面的最低处,顶面标高宜 低于地面 10 mm ~20mm;

2 雨水口担负的汇水面积不应超过其集水能力,且最大间距不 宜超过 40m;

3 雨水口周边可利用植物对径流污染进行削减;雨水收集宜采 用具有拦污截污功能的成品雨水口;雨水口内应设截污挂篮;

4 雨水收集系统中设有集中式雨水弃流装置时,各雨水口至弃 流装置的管道长度宜相近。

5.2.15 小区排水应合理设计超标雨水排放系统,避免建筑内部进 水,并按现行规范标准设计室外雨水排水管网。

5.2.16 小区内非机动车道路的超标雨水应优先排入周边绿地中消 纳;人行道、广场、露天停车场和庭院步道等应尽量坡向绿地或建 适当的雨水导引设施,使雨水流入绿地消纳。

5.2.17 屋面雨水收集系统的弃流装置宜设于室外,当设在室内时, 应为密闭形式。雨水弃流池宜靠近雨水蓄水池,当雨水蓄水池设在 室外时,弃流池不应设在室内。

5.2.18 建筑与小区中适宜的海绵城市建设设施和技术措施,可采用 透水铺装、绿色屋顶、下沉式绿地、生态树池、介质过滤设施、颗 粒分离设施、转输型植草沟、雨水调蓄设施(室内和室外)、雨水 收集回用设施、管道调蓄系统、雨水口截污设施、初期雨水弃流设 施、景观水体生态化等。

5.2.19 绿色屋顶的设计,除应满足国家和地方的相关规范和措施 外,并应符合下列规定:

1 基质深度应根据植物需求、屋顶荷载和构造确定;

2 地下建筑顶板绿色屋顶的种植设计,应采用措施加强调蓄雨 水的能力,并应符合相关规定。局部排水不畅时,应采用耐水淹植

物。

5.2.20 透水铺装的设计,应符合下列规定:

1 小区内公共地面停车场、人行道、步行街、自行车道和休闲 广场、室外庭院应采用透水铺装,新建的公共建筑透水铺装率应不 小于 70%;

2 非机动车道可选用透水沥青路面、透水性混凝土、透水砖等; 人行道、游步道可选用透水砖、碎石路面、汀步等;露天停车场可 选用嵌草砖、透水砖等;广场、庭院可选用透水砖等;

3 当透水铺装设置在地下室顶板上时,顶板覆土厚度应不小于

600 mm,并应设置排水层。

5.2.21 下沉式绿地的设计,应符合下列规定:

1 新建小区下沉式绿地率应不低于 30%;

2 下沉式绿地的标高宜低于周边铺砌地面或道 100mm~200mm。

5.2.22 新建建筑与小区应设置雨水调蓄设施。雨水调蓄设施可包括 雨水桶、具有调蓄空间的景观水体和下沉式绿地、管道调蓄系统、 雨水调蓄池、雨水调蓄模块等,其设计应符合下列规定:

1 建筑屋面雨水可通过断接雨水立管底部设置的雨水桶进行 雨水收集调蓄;

2 在雨水管渠沿线附近的下沉式绿地、天然池塘、人工景观水 体,可作为雨水径流峰值流量调蓄设施。有景观水体的小区,景观 水体宜具备雨水调蓄功能,水体应低于周边道路和广场,同时应配 备使汇水区内雨水引入水体的设施。景观水体的规模应根据降水规 律、水面蒸发量、径流控制率、雨水回用量等,通过全年水量平衡 分析确定。

3 雨水调蓄池可釆用室外地理式高分子聚合材料模块蓄水池、 硅砂砌块水池、钢混预制模块拼装水池等;

4 蓄水模块作为雨水储存设施时,应考虑周边荷载的影响,其 竖向荷载能力和侧向荷载能力应大于上层铺装和道路荷载与施工 要求。

5.2.23 管道调蓄系统是通过适当放大雨水排水管道的管径,并在局 部增加径流控制设备,有效增加滞蓄调节能力,其设计应符合下列 规定:

1 根据设计重现期和规范要求计算确定建筑室外雨水系统的 设计管径;

2 在此基础上放大系统的设计管径,并按 1 年重现期以自清流 速进行校核,确定系统的设计放大管径;

3 分别计算设计管径和设计放大管径的管道总蓄水量,其差值 为设计管道蓄水量;

4 小区雨水系统与市政雨水系统连接的检查井在暴雨时应起 到调蓄作用,排放至市政雨水管道的管径应按设计管径确定,应采 取能放空小区雨水管道的措施,如设置放空管等。

5.2.24 小区内设有景观水体时,屋面雨水宜优先考虑用于景观水体 补充。室外土壤在承担了室外各种地面的雨水入渗后,其入渗能力 仍有足够的余量时,屋面雨水可进行雨水入渗。

5.2.25 景观水体生态化指对小区原有水体或设计的景观水体进行 生态化处理,使其具有较明显的调蓄、净化雨水的作用。

5.2.26 大型屋面的公共建筑或设有人工水体的项目,屋面雨水宜采 用收集回用系统。

5.2.27 为削减城市洪峰或要求场地的雨水迅速排干时,宜采用调蓄 排放系统。

5.2.28 雨水回用用途应根据收集量、回用量、随时间的变化规律以 及卫生要求等因素综合考虑确定。雨水可用于下列用途:景观用水、 绿化用水、循环冷却系统补水、汽车冲洗用水、路面、地面冲洗用 水、冲厕用水、消防用水。

5.2.29 雨水入渗可采用绿地入渗、透水铺装地面入渗、浅沟与洼地 入渗、浅沟渗渠组合入渗、渗透管沟、入渗井、入渗池、渗透管- 排放系统等方式。

5.2.30 雨水渗透设施应保证其周围建筑物及构筑物的正常使用。

5.2.31 雨水渗透系统不应对居民的生活造成不便,不应对小区卫生 环境产生危害。地面入渗场地上的植物配置应与入渗系统相协调。 非自重湿陷性黄土场地,渗透设施必须设置于建筑物防护距离以 外,并不应影响小区道路路基。

5.2.32 入渗系统应设有储存容积,其有效容积宜能调蓄系统产流历 时内的蓄积雨水量。入渗池、井的有效容积宜能调蓄日雨水设计径 流总量。雨水设计重现期应与渗透能力计算中的取值一致。

5.2.33 雨水渗透设施选择时宜优先采用绿地、透水铺装地面、渗透 管沟、入渗井、渗透式雨水模块等方式。

5.2.34 雨水入渗应符合下列规定:

1 绿地雨水应就地入渗;

2 人行、非机动车通行的硬质地面、广场等宜采用透水地面;

3 屋面雨水的入渗方式应根据现场条件,经技术经济和环境效 益比较确定。

5.2.35 地下建筑顶面与覆土之间设有渗排设施时,地下建筑顶面覆 土可作为渗透层。

5.2.36 除地面入渗外,雨水渗透设施距建筑物基础边缘不应小于

3m,并对其他构筑物、管道基础不产生影响。

5.2.37 临街商铺前硬化铺装宜采用透水形式及线性排水形式,避免 区域积水。

5.2.38 如进行绿色建筑评价的项目,宜符合下列要求:

1 绿地中调蓄设施用地比例 绿地中调蓄设施用地比例是指下沉式绿地、生物滞留设施等有

调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地的比例。

1)绿色建筑与小区的绿地中调蓄设施用地比例宜达到 30%;

2)绿色建筑与小区若仅采用下沉式绿地,则绿地中调蓄设施 用地比例即为下沉式绿地率;

2 新建绿色建筑与小区的透水铺装比例应达到 50%,条件较好 的区域宜达到 70%;

3 改建绿色建筑与小区的透水铺装比例应达到 20%,条件较好 的区域宜达到 35%。

5.3 市政道路

5.3.1 城市道路低影响开发设施的选择应在满足城市道路基本功能 的前提下,达到相关规划提出的海绵城市控制目标与指标要求。 5.3.2 雨水控制与利用工程的建设不应降低市政工程范围内的雨水 排放系统设计降雨重现期标准。

5.3.3 在满足同等级道路功能的前提下,道路横断面设计应充分考 虑低影响开发设施建设需求,优先选用含绿化带的横断面形式。道 路横断面设计应优化道路横坡坡向、坡度,充分考虑路面雨水道路 绿化带及周边绿地的竖向关系,便于雨水径流汇入。

5.3.4 城市道路径流雨水应通过有组织的汇流与转输,经拦截、沉 淀等预处理后引入道路红线内、外绿地内,并通过设置在绿地内的 雨水渗透、储存、调节等为主要功能的低影响开发设施进行处理。 5.3.5 设计道路路面雨水宜首先汇入道路红线内绿化带,一般采用 路缘石开口,经过拦截、沉淀、颗粒分离和介质过滤处理后排至下 沉式绿地,超量雨水溢流排入市政管网;人行道雨水通过表面径流、 透水铺装排至下沉式绿地、渗管、雨水花园等。

5.3.6 道路低影响开发设施应通过溢流排放系统与城市雨水管渠系 统相衔接,保证上下游排水系统的顺畅。

5.3.7 城市道路设计人行道应采用透水铺装。城市道路非机动车道 和低交通量机动车道可采用透水沥青路面或透水水泥混凝土路面。 透水铺装、透水路面设计应满足有关标准规范的要求,透水铺装路 面的雨水入渗不应影响路基路面结构。

5.3.8 人行道透水铺装根据土壤渗透系数和地质情况选用透水铺装 形式,考虑北方冻融影响优先推荐缝隙透水砖。

5.3.9 机动车道如采用透水结构,应考虑冬季冻融问题和保障路基

安全性的措施。

5.3.10 城市道路绿化带宜采用下沉绿地、生物滞留设施、植草沟等 设施。面积、宽度较大的绿化带、交通岛、渠化岛等区域可依据实 际情况采用雨水调蓄模块、雨水湿地、雨水花园、湿塘、调节塘、 调节池等设施。

5.3.11 城市道路雨水控制应进行计算,绿化带自然土壤如达不到入 渗目标,需根据渗透能力目标进行换填。

5.3.12 立交桥、铁路桥等下洼区排水形式应采用泵站与雨水调蓄设 施结合的方式。雨水调蓄设施宜结合泵站的前池进行设计。

5.3.13 城市高架桥下应根据建设条件和水质监测情况设置雨水弃 流、调蓄、利用设施,如雨水桶、滞蓄池等。

5.3.14 城市道路绿化带内低影响开发生物滞留设施的植物宜根据 绿地竖向布置、水分条件、径流雨水水质等进行选择,宜选择耐寒、 耐热、耐盐、耐淹、耐污等能力较强的本土植物。

5.3.15 老城区道路改造时,应因地制宜的对人行道、绿化带进行海 绵体改造。条件许可时,可对现状道路进行透水铺装改造,并对横 断面、排水管道系统优化设计。

5.3.16 老城区道路改造时,应针对径流污染雨水进行控制,将既有 雨水口增设拦污沉淀功能,减少污染物进入雨水管网。

5.3.17 下列状况不得采用雨水入渗系统:

1 易发生陡坡坍塌、滑坡灾害的危险路段;

2 自重湿陷性黄土、膨胀土和高含盐土等特殊土壤地质路段;

3 对居住环境以及自然环境造成危害的场所。

5.4 城市绿地与广场

5.4.1 城市绿地与广场海绵系统设计对象包括公园绿地、防护绿地 及广场用地。

5.4.2 城市绿地与广场的规划设计,应在满足自身功能条件下,设

罝雨水渗滞、调蓄、净化为主要功能的低影响开发设施,达到相关 规划提出的雨水控制目标与指标要求。宜利用生物滞留设施、雨水 湿地和植被缓冲带等低影响开发设施。

![]()

![]()

![]()

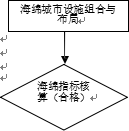

![]() 5.4.3 城市绿地与广场海绵措施衔接关系图如图 5.4.3 所示。

5.4.3 城市绿地与广场海绵措施衔接关系图如图 5.4.3 所示。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 雨水 源头 传输 终端及利用

雨水 源头 传输 终端及利用

图 5.4.3 城市绿地与广场海绵措施衔接关系图

5.4.4 城市绿地与广场海绵系统设计应遵循以下流程,流程如图

5.4.4 所示:

1 确定海绵系统控制指标;

2 对用地范围内的现状和规划下垫面进行解析;

3 确定城市绿地内海绵措施的规模和雨水利用总量;

4 选用适宜的海绵设施,确定其建设形式和布局;

5 复核海绵系统指标。

图 5.4.4 城市绿地与广场海绵措施设计流程图

5.4.5 设施选择应符合下列规定:

1 渗透设施:透水铺装、下沉式绿地、生物滞留设施、下渗式 雨水模块等;

2 储存设施:湿塘、雨水湿地、蓄水池、储水罐等;

3 调节设施:调节塘、调节池等;

4 转输设施:植草沟、渗管等;

5 截污净化设施:雨水口挂篮、植被缓冲带、初期雨水弃流设 施、雨水颗粒分离设施,雨水介质过滤设施等。

同一设施可能同时兼具多种功能,应用时结合场地条件与实际 需求综合选择。

5.4.6 城市绿地宜做成下沉式,以削减峰值流量,延缓峰值时间, 净化雨水径流。

5.4.7 城市绿地中设计应满足本地区绿化覆盖面积中乔、灌木所占 比率要求。

绿化覆盖面积中乔灌木所占比率(%) =

乔灌木的垂直投影面积(hm 2)

![]() ´ 100%

´ 100%

所有植被的垂直投影面积(hm2)

5.4.8 城市绿地中的景观水体、草坪绿地和低洼地的建设宜和海绵 城市建设要求相衔接,设计为集雨水调蓄、净化和生态景观为一体 的多功能生态设施。

5.4.9 在场地条件允许的地块,宜将绿地周边道路和地块的雨水径 流引入绿地进行处理和调蓄,其收水范围应结合绿地的面积、场地 竖向和周边的河流水系等要素进行划定。

5.4.10 周边区域雨水径流进入城市绿地内的生物滞留设施、雨水湿 地、下沉式绿地前,应利用沉淀池、前置塘、植草沟和植被过滤带 等设施对雨水径流进行预处理。

5.4.11 城市绿地中海绵设施内植物宜根据水分条件、径流雨水水质 等进行选择,宜选择耐寒、耐热、耐盐、耐淹、耐污等能力较强的 植物,优先选择乡土树种。

5.4.12 植物品种宜根据不同区域土壤类型选择。吉林省土壤分区概 况见附录 G、附录 H。

5.4.13 绿化栽植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分 析,采取相应的土壤改良、施肥和置换客土等措施,绿化栽植土壤 有效土层厚度应符合植物正常生长需求。

5.4.14 绿地中渗透类型设施(生物滞留沟、下沉式绿地、雨水花园 等)仅下雨时有水汇入,植物选择应以既耐旱又耐涝的植物为主, 不应选择仅在水中能正常生长的水生类植物(如荷花、睡莲、荇菜 等),以保证植物的成活与景观效果。

5.4.15 吉林省地区海绵城市建设项目绿化植物品种的选择宜按附 录 J。

5.4.16 海绵城市建设项目绿化植物应选择易于成活规格与苗圃地 苗源。

5.4.17 海绵城市建设项目内应对其生长状况良好,造型优美,规格 较大的原有植物给予保留,不保留的树木宜采取移植利用。

5.4.18 下沉式绿地内保留的原有植物应采取根部保护措施,见图

5.6.21。

5.4.19 城市绿地的海绵设施内新种植的植物缓苗期间可采取保护 措施,防止过度时长雨水浸泡。

5.4.20 遇连续强降雨天气,植物积水时间到达其生理耐涝极限范围 内,应采取排涝措施,排出积水。

5.4.21 水湿生植物栽植后至长出新株期间应控制水位,严防新生苗

(株)浸泡窒息死亡。

5.4.22 海绵设施绿地内栽植底部遇有不透水层或重黏土层时,应进

行疏松或采取排水措施。如图 5.6.22 所示。

5.4.23 城市广场宜设计为下沉式广场,作为超标降雨的调蓄空间。

5.4.24 城市广场的硬化地面应优先选用透水铺装,并配建蓄水模块 等蓄水设施,对经过分隔绿带和透水铺装等低影响开发设施过滤、 净化后的雨水进行收集,并用于洗车、广场冲洗和绿地浇洒。 5.4.25 下沉式广场、湿塘、雨水湿地和蓄水池等以调蓄为主要功能 的设施,应设罝排空和溢流排放系统,并与城市雨水管渠系统和超 标雨水径流排放系统相衔接。

5.5 城市水系

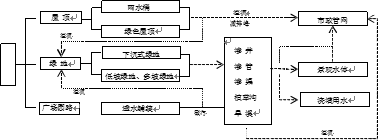

5.5.1 海绵城市水系建设包括城镇排水系统和城镇水体系统。城镇 排水系统包括城镇雨水管渠系统及超标雨水径流排放系统;城镇水 体系统包括境内江河、湖泊及港渠等城市水体。

5.5.2 海绵城市水系建设应根据其功能定位、水体现状、岸线利用现 状及滨水区现状等,进行合理保护、利用和改造,在满足雨洪行泄等 功能条件下,实现相关规划提出的低影响开发控制目标及指标要求, 并与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统有效衔接。

I 城镇排水系统

5.5.3 城镇雨水管渠系统及超标雨水径流排放系统设计应符合《室

外排水设计规范》GB 50014 的规定,在满足城市基本功能的前提 下,保障城市排水防涝安全。

5.5.4 超标雨水径流排放系统的设计应利用城镇湖泊、池塘和湿地 等天然或人工水体,作为城镇内涝防治系统中的雨水储存调蓄设 施。

5.5.5 新建地区应采用分流制;合流制排水系统应结合地块改造逐 步实现分流制改造。

5.5.6 在非降雨时段,合流制管渠不得有污水溢流进入水体。

5.5.7 当地区整体改建时,应采用低影响开发的措施进行源头控制, 确保设计重现期内改建后进入下游雨水管道的径流量不超过原有 径流量。

II 境内河道

5.5.8 应对城镇内涝风险进行预评估,内涝风险大的地区可结合该 地区的地理位置、地形等特点设置雨水行泄通道。位于城镇境内的 河道应按照当地的内涝防治设计标准统一规划和设计,并与防洪标 准相协调。城镇内河应具备对该区域内雨水的调蓄、输送和排放的 功能。过境河道应具备雨水末端排放和转输过境洪水的功能。 5.5.9 当河道不能满足城镇内涝防治设计标准雨水调蓄、输送和排 放要求时,应对河道的过流能力进行校核,并应根据结果,采取河 道改造、疏浚等工程措施,提高其过流能力。

5.5.10 城镇河道过流能力的水力计算可根据不同情况采用推理公 式法、运动波法或动力波法等。

1 均匀流河道的水力计算可按下列公式计算:

![]() n = C

n = C

(5.5.10-1)

![]() Qh = ωv = ωC

Qh = ωv = ωC

(5.5.10-2)

![]() 1 1

1 1

![]() C = R 6

C = R 6

n

![]() R = ω

R = ω

χ

(5.5.10-3)

(5.5.10-4)

式中:v —— 流速(m/s);

C —— 流速系数(谢才系数)(m0.5/s);

R —— 水力半径(m); I —— 河道底坡; Qh—— 流量(m3/s);

ω —— 过水断面面积(m2);

χ —— 湿周,即过流断面固液交界长度;

n —— 粗糙系数。

2 非均匀流河渠非恒定流可采用动力波法或运动波法等计算,

也可参照现行国家标准《河道整治设计规范》GB 50707 的有关规 定进行。

5.5.11 城镇内河可通过闸、泵站或其他方式与过境河道连通,其连 通设施应具备防止倒流的措施。过境河道应具备排除内涝设计水量 的能力。城镇内河设计超高应考虑在弯曲段凹岸产生的水位雍高, 设计超高不应小于 0.5m。

5.5.12 城镇内河应设置汛期运行管理模式,暴雨前应预先降低内河 水位。暴雨后 72h 内应恢复至低水位状态。

5.5.13 在城镇河道上设置的水闸和橡胶坝等设施,不应影响城镇内 涝防治系统的正常运行。水闸和橡胶坝等阻水设施在暴雨期间宜处

于内涝水通行的状态。当内涝水最终排放水体的水位处于高水位 时,应关闭联通的水闸,并采用强排措施。

5.5.14 河道护岸宜优选采用生态型护岸,设置滨河植被缓冲带;结 合滨水公共绿地宜设置生物滞留设施等具有净化功能的低影响开 发设施。对于硬质护岸的河床和河道,在满足防洪安全的前提下, 宜进行生态改造和恢复。

III 城镇水系设计

5.5.15 城市黑臭水体的整治应符合住房城乡建设部发布的《城市黑 臭水体整治工作指南》具体要求。

5.5.16 水系设计应遵循如下原则:

1 应根据蓝线规划、城市水系的功能定位、水体水质等级与达 标率,保护现状河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等自然水体;

2 应充分利用滨河绿带、护岸、景观水体,合理确定城市水系 的保护与改造方案,对雨水进行调蓄、净化和安全排放,达到相关 规划提出的低影响开发控制目标和指标要求;

3 应充分利用城市自然水体和城市水系滨水绿化控制线范围 内的城市公共绿地,设计湿塘、雨水湿地等具有雨水调蓄与净化功 能的低影响开发设施,湿塘、雨水湿地的布局、调蓄水位等应与城 市上游雨水管渠系统、超标雨水径流排放系统及下游水系相衔接。 雨污分流地区的湖泊应承担雨水调蓄功能,雨污分流地区的湖泊不 宜承担管网设计标准内调蓄功能,但可作为超管网设计标准时降雨 的调蓄空间;

4 规划建设新的水体或扩大现有水体的水域面积,应与低影响 开发雨水系统的控制目标相协调,增加的水域宜具有雨水调蓄功 能。并根据规划目标进行水体形态控制、平面设计、容积设计、水 位控制及水质控制;

5 地表径流雨水进入滨水绿化控制线范围内的低影响开发设

施前,应利用沉淀池、水力颗粒分离,介质过滤、前置塘等对进入 绿地内的径流雨水进行预处理,防止初期雨水径流对绿地环境造成 破坏;

6 集中排放的雨水在排入水体前应因地制宜地选用雨水湿地、 生物浮岛等生态储存和净化设施。

5.5.17 海绵城市水系设计应遵循以下流程:

1 资料收集:收集水文条件、水质等级、水系连通状况、水系 利用状况、岸线与滨水带状况等资料;

2 整体分析:在流域洪水风险分析、水量平衡分析、纳污能力 污染分析的基础上,重点进行城市水系海绵性分析;

3 总体布局:确定平面总体布局,重点分析水域与绿化、道路、 广场、建筑物等其他配套要素的竖向关系;

4 确定工程规模及工程内容:根据调蓄、排水、生态、景观、 雨水利用等功能要求,确定工程规模,重点论述调蓄量、生态流速、 污染消减量;

5 方案比选:根据海绵性指标进行方案比选;

6 方案设计:进行河湖岸线设计、排口设计、水质净化设计以 及滨水带的绿化景观、临水建筑物等,并在设计过程中应优先选用 具有生态性、海绵性的措施。

5.5.18 平面布局和竖向设计

1 应合理确定城镇雨水管渠、超标雨水径流排放设施和受纳水 体三者之间的竖向高程关系,并与建筑与小区、绿地和道路系统的 海绵城市建设设施的平面与高程相协调;

2 雨水管道布局应与街坊的大小、河道的分布和海绵设施的设 置有机衔接,应分散、多点、就近、自流出流;

3 调蓄工程的位置应根据调蓄目的、排水体制、管渠布置、溢 流管下游水位高程和周围环境等因素确定;

4 河湖水体的平面布置应针对建设目标,明确需要治理对象的 规模和分布,选择适宜的治理技术,确定治理设施的型式和规模,

结合场地现状,因地制宜进行布置;

5 在陆域缓冲带布置海绵设施时,必须考虑防汛通道、慢行道、 游步道、休憩广场、亲水平台等功能设施的布置要求,使水流在场 地内流动顺畅。调蓄和净化等海绵设施应重点布置在径流污染严重 的区域和入河雨污水管网附近;

6 净化设施的布置应根据水体的污染物削减需求,结合景观构 建要求,重点布设在水质污染严重的河段;

7 低影响开发设施、生态治理措施和净化设施等布置,需保证 河湖行洪、排涝、输水、通航等基本功能不受影响;

8 水体的竖向设计,应结合河道建设范围内和周边地块的地形 特点,尽量保证雨水自流进出低影响开发设施和陆域缓冲带;在满 足规划断面基础上,结合水生动植物生境构建要求,水体竖向断面 可通过设置不同坡比、平台高度和宽度、跌水、人工岛、河底深潭 浅滩等,形成多样化的断面形式;通过植物配置,从水体到陆域形 成以沉水、浮叶、挺水和陆生植物为一体的全系列或半系列滨河植 物带。

5.5.19 城市水系水域保护设计应符合下列要求:

1 应对区域水域保护状况进行系统评估。包括湖泊蓝线、绿线 及红线的控制状况、周边建设状况及对水域占用情况;

2 应对设计对象水系或区域内水面率指标进行计算。对于非达 标区域提出补偿措施,如增加调蓄水位控制、增加超标暴雨可调蓄 空间控制措施等;

3 应考虑河道的自然特性,在满足相关规划情况下,宜依据现 有河势走向,保留及恢复河道的自然弯曲形态,控制截弯取直。 5.5.20 城市水系调蓄设计应符合下列要求:

1 城镇排水系统中雨水调蓄设施的设计应符合现行国家标准

《室外排水设计规范》GB 50014 的规定;

2 雨水调蓄工程按系统类型可分为源头调蓄工程、管渠调蓄工 程和超标雨水调蓄工程,设计可采用多种方式结合以达到调蓄目

标,有条件的地区宜采用数学模型进行方案优化;

3 应利用模型法、经验公式法等对城市湖泊、港渠进行水量平 衡计算,确定不同设计标准下源头采用低影响开发控制措施后调蓄 量、外排水量、蒸发水量、河湖补水量、入渗量等;

4 为确保水系作为排涝调蓄空间的功能,应根据城市防洪及防 涝标准对城市湖泊整治设计进行多级水位的复核。主要包括:生态 控制水位、汛前预降水位、最高控制水位、超标调蓄水位等;

5 城市河道新改建过程中需进行不同降雨条件下的水面线计 算,需论证跨、穿构筑物建设对河道功能的影响,设计中需复核最 小生态控制宽度、河道阻水比率、壅水测算等参数;

6 调蓄池的结构形式宜根据调蓄目的确定,用于削减峰值流量 和雨水综合利用的调蓄池宜设置在源头,雨水综合利用系统中的调 蓄池宜设计为封闭式;用于削减峰值流量和控制径流污染的调蓄池 宜设置在管渠系统中,且宜设计为地下式;

7 用于削减峰值流量的雨水调蓄工程宜优先利用现有调蓄空 间或设施,应使服务范围内的雨水径流引至调蓄空间,并应在降雨 停止后有序排放;

8 调蓄池中储存的初雨径流或者溢流污水可通过提升,排入污 水收集系统或进行净化后回用或排放。

5.5.21 滨水带设计应符合以下要求:

1 滨水带绿地空间宜选择湿塘、雨水湿地、植被缓冲带等措施 进行雨水调蓄、消减径流及控制污染负荷;

2 滨水带步行道与慢行道应满足透水要求;滨水带内的管理建 筑物应符合绿色建筑要求;

3 滨水绿化控制线范围内的绿化带接纳相邻城市道路等不透 水面的径流雨水时,应设计为植被缓冲带,以削减径流流速和污染 负荷;

4 有条件的城市水系,其岸线应设计为生态驳岸,并根据调蓄 水位变化选择适宜的水生及湿生植物;

5 自然水体缓冲区应设置水质污染风险防范措施,以防止发生 上游污染事件后对主水域的水质破坏。

5.5.22 驳岸设计应符合以下要求:

1 江河、湖泊、港渠等岸线平面曲线应具有自然性与生态性;

2 城市江河宜选用安全性和稳定性高的护岸形式,如植生型砌 石护岸、植生型混凝土砌块护岸等;对于流速较缓的非人工建设河 段宜采用自然驳岸;

3 城市湖泊、渠道设计流速小于 3m/s,岸坡高度小于 3m 的 岸坡,应采用生态型护岸形式或天然材料护岸形式,如三维植被网 植草护坡、土工织物草坡护坡、石笼护岸、木桩护岸、叠石或干砌 块石缓坡护岸、水生态植物护岸等。

5.5.23 排口设计应符合以下要求:

1 城市水系禁止未经处理或处理后不达标的污水排入;

2 收集的雨水在排至新增雨水排口前应建设面源控制措施,并 进行水质监测,确保入河水质不超过受纳水体水质管理目标;

3 城市水系排口宜采用生态排口,包括一体式生态排口、漫流 生态排口等;

4 现有港渠、湖泊等的合流、混流排口整治,应结合汇水范围 内的源头海绵性改造措施,设置初期雨水弃流池、截污管涵等工程 措施进行末端污染控制。

5.5.24 城市水系低影响开发雨水系统的设计应满足《城市防洪工程

设计规范》GB/T 50805 中的相关要求。

5.5.25 滨河、滨湖的调蓄空间应建设预警标识和预警系统,保障暴 雨期间的人员安全,避免事故发生。

5.6 常用设施

5.6.1 低影响开发设施具有补充地下水、集蓄利用、削减峰值流量 及净化雨水等多种功能,可实现径流总量控制、径流峰值控制、径

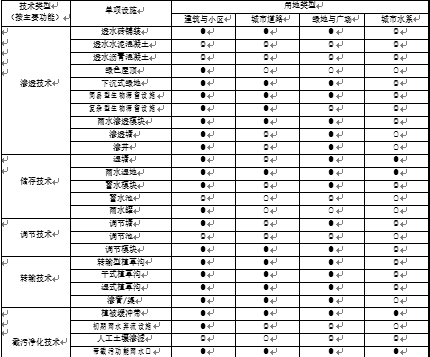

流污染控制、雨水资源化利用等目标,结合汇水区特征、土壤、地 下水和设施的主要功能、经济性、适用性、景观效果等因素灵活选 用低影响开发设施及其组合系统,可参照表 5.6.1 选用。

表 5.6.1 各类用地中低影响开发设施选用一览表

表 5.6.1 各类用地中低影响开发设施选用一览表

注:●——宜选用◎——可选用○——不宜选用。

5.6.2 低影响开发技术包含若干不同形式的低影响开发设施,主要 有透水铺装、绿色屋顶、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘、渗 井、湿塘、雨水湿地、蓄水池、雨水罐、调节塘、调节池、植草沟、 渗管/渠、植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤、雨水 口截污、颗粒分离设施、介质过滤设施、入渗设施等。

5.6.3 透水铺装

1 透水铺装是能够渗透、处理并存储雨水的铺装表面。透水铺

装按照面层材料可分为透水砖铺装、结构缝隙透水铺装、透水水泥 混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装,嵌草砖、园林铺装中的鹅卵石、 碎石铺装等也属于渗透铺装。在土壤利用率很高和雨洪处理有问题 的地方,透水铺装十分有效。

2 透水铺装设计,应符合下列要求:

1)城市绿地内的硬化地面应采用透水铺装入渗,根据土基透 水性可采用半透水和全透水铺装结构。如采用半透水层,渗透铺装 下需设置渗排管;

2)城市绿地中的轻型荷载园路、广场用地和停车场等可采用 透水铺装,人行步道必须采用透水铺装;

3)透水铺装路面横坡宜采用 1.0%~1.5%;

4)透水铺装路面结构应满足《透水水泥混凝土路面技术规程》 CJJ/T 135、《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190、《透水砖路面技 术规程》CJJ/T 188、《透水砖铺装施工与验收规程》DB11/T 686 的 相关规定。

5.6.4 绿色屋顶

1 绿色屋顶也称种植屋面、屋顶绿化等,主要利用屋顶绿化植 物根系蓄水净水,屋顶雨水径流排入屋面雨水管道系统,或直接进 入周边低影响开发设施,进而回用,或直接排入周边雨水管网。屋 面雨水管排入绿地等设施时,应视具体情况设置减少雨水冲击力的 缓冲消能措施。

2 根据种植基质深度和景观复杂程度,绿色屋顶又分为简单式 和花园式,基质深度根据植物需求及屋顶荷载确定,简单式绿色屋 顶的基质深度一般不大于 150 mm,花园式绿色屋顶在种植乔木时

基质深度可超过 600 mm,绿色屋顶的设计可参考《种植屋面工程 技术规程》JGJ 155。

3 绿色屋顶适用于符合屋顶荷载、防水等条件的平屋顶建筑和 坡度≤15°的坡屋顶建筑。

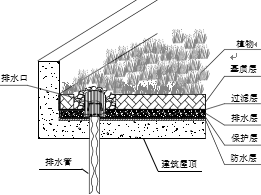

4 绿色屋顶可有效减少屋面径流总量和径流污染负荷,具有节

能减排的作用,但对屋顶荷载、防水、坡度、空间条件等有严格要 求。绿色屋顶典型构造如图 5.6.4 所示。

5.6.5 植草沟

图 5.6.4 绿色屋顶典型构造示意图

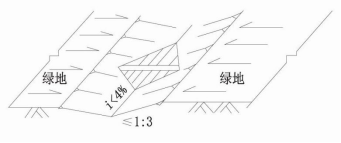

1 植草沟一般分为草渠、干草沟、湿草沟和渗透草沟四类。草 渠只作为传输设施;干草沟的种植土层渗透性相对较好,底部埋有 渗排管;湿草沟作用与线性湿地相似,种植湿地植物,具有较好的 污染物去除效果;渗透草沟可大量传输和入渗径流,占地面积较大, 通常设置在市郊公路旁边。

2 植草沟设计应符合下列要求:

1)浅沟断面形式宜采用倒抛物线形、三角形或梯形;

2)植草沟的边坡坡度(垂直:水平)不宜大于 1:3,纵坡不 应大于 4%。纵坡较大时宜设置为阶梯型植草沟或在中途设置消能 台坎;

3)在植草沟入口处宜设置植草过滤缓冲带等预处理设施去除 雨水径流中粒径较大的污染物;

4)植草沟覆盖层入流速度不宜大于 0.3m/s,植被层的入流速 度不宜大于 0.9m/s 最大流速应小于 0.8 m/s ,曼宁系数宜为

0.2~0.3;

5)植草沟应设置有分流或内部溢流措施,用于排除超过设计 标准的雨水;

6)植草沟宜种植密集的草皮草,不宜种植乔木及灌木植物, 植被高度宜控制在 0.1m~0.2m;

7)植草沟内蓄积雨水应在 24 小时内入渗到土壤层,对环境

品质和安全要求较高的地区,宜采用 12 小时完全入渗;

8)转输型植草沟内植被高度宜控制在 100-200 mm。

转输型三角形断面植草沟的典型构造如图 5.6.5 所示。

图 5.6.5 转输型三角形断面植草沟典型构造示意图

3 植草沟适用于建筑与小区内道路,广场、停车场等不透水面 的周边,城市道路及城市绿地等区域,也可作为生物滞留设施、湿 塘等低影响开发设施的预处理设施。植草沟也可与雨水管渠联合应 用,场地竖向允许且不影响安全的情况下也可代替雨水管渠。

4 植草沟建设及维护费用低,易与景观结合,但不适用潜水水 位高的、坡度大于 15%的区域,同时受场地条件制约,不适用于已 建城区及开发强度较大的新建城区。

5.6.6 道路雨水汇集方式,道路横坡引导雨水通过路缘石开口,进 入绿化带内的拦污沉淀设施后渗透回补潜水,超量雨水溢流排放至 市政管网,如图 5.6.6 所示。

5.6.7 植被缓冲带

图 5.6.6 道路雨水 LID 示意图

1 植被缓冲带为坡度较缓的植被区,经植被拦截及土壤下渗作 用减缓地表径流流速,并去除径流中的部分污染物,植被缓冲带坡 度一般为 2%~6%,宽度不宜小于 2 m。

2 植被缓冲带适用于道路等不透水面周边,可作为生物滞留设 施等低影响开发设施的预处理设施,也可作为城市水系的滨水绿化 带,但坡度较大(大于 6%)时其雨水净化效果较差。

3 植被缓冲带建设与维护费用低,但对场地空间大小、坡度 等条件要求较高,且径流控制效果有限。

植被缓冲带典型构造如图 5.6.7 所示。

汇水面

汇水面

i=2%~6%

水系

碎石消能

渗排水管(可选)

![]()

![]() >2m

>2m

净化区 排水管

图 5.6.7 植被缓冲带典型构造示意图

5.6.8 生物滞留设施

1 用于临时滞留和净化雨水,通过自然蒸发、土壤渗透、过滤、 吸附、植物截留、生物降解,能够有效减少径流量、削减峰值流量 和净化雨水。生物滞留设施分为简易型生物滞留设施和复杂型生物 滞留设施,按应用位置不同又称作雨水花园、生物滞留带、高位花 坛、生态树池等。

2 生物滞留设施设计,应符合下列要求:

1)宜选用耐盐、耐淹、耐旱的植物品种;

2)生物滞留设施的蓄水深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透 性能确定,一般为 200 mm~300mm,并应设 100mm 的超高;

3)生物滞留设施内应设有溢流设施,可采用溢流竖管,盖篦、 溢流井和渗井等。溢流设施顶部一般应低于汇水面 100mm;

4)生物滞留设施砾石层起到排水作用,厚度一般为 250 mm

~300mm,可在其底部埋置管径为 100 mm ~150 mm 的穿孔排水 管,砾石应洗净且粒径不小于穿孔管的开孔孔径;为提高生物滞留 设施的调蓄作用,在穿孔管底部可增设一定厚度的砾石调蓄层;

5)道路、广场、停车场等区域的雨水径流汇入前,宜设置植 草沟、植被过滤带或者沉淀池设施对雨水进行预处理。屋面雨水径 流可以不经过预处理,直接通过消能散水后进入生物滞留设施。

生物滞留设施典型构造如图 5.6.8 所示。

图 5.6.8 生物滞留设施典型构造示意图

5.6.9 下沉式绿地

1 下沉式绿地具有狭义和广义之分,狭义的下沉式绿地指低于 周边铺砌地面或道路在 200mm 以内的绿地;广义的下沉式绿地泛 指具有一定的调蓄容积(在以径流总量控制为目标进行目标分解或 设计计算时,不包括调节容积),且可用于调蓄和净化径流雨水的 绿地,包括生物滞留设施、渗透塘、湿塘、雨水湿地、调节塘等。

2 下沉式绿地设计,应符合下列要求:

1)宜选用耐盐、耐淹、耐旱的植物品种;

2)下沉深度应根据土壤渗透性能确定,一般为 100 mm

~200mm;

3)绿地内应设置溢流口,保证暴雨时径流的溢流排放,溢流 口顶部与绿地的高差不宜超过 10cm;

4)与硬化地面衔接区域应设有缓坡处理;

5)与非透水铺装之间应做防水处理。

3 下沉式绿地可广泛应用于城市建筑与小区、道路、绿地和 广场内。对于径流污染严重、设施底部渗透面距离季节性最高地下 水位或岩石层小于 1 m 及距离建筑物基础小于 3 m(水平距离) 的区域,应采取必要的措施防止次生灾害的发生。

4 狭义的下沉式绿地适用区域广,其建设费用和维护费用均 较低,但大面积应用时,易受地形等条件的影响,实际调蓄容积较 小。

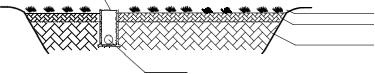

狭义下沉式绿地典型构造如图 5.6.9 所示。

溢流口

蓄水层100-200mm 种植土250mm

蓄水层100-200mm 种植土250mm

原土

接雨水管渠

图 5.6.9 狭义下沉式绿地典型构造示意图

5.6.10 渗透塘

1 渗透塘是一种用于雨水下渗补充地下水的洼地,具有一定的 净化雨水和削减峰值流量的作用。

2 渗透塘应满足以下要求:

1)渗透塘前应设置沉砂池、前置塘等预处理设施,去除大颗 粒的污染物并减缓流速;有降雪的城市,应采取弃流、排盐等措施 防止融雪剂侵害植物;

2)渗透塘边坡坡度(垂直:水平)一般不大于 1:3,塘底至溢 流水位一般不小于 0.6 m;

3)渗透塘底部构造一般为 200mm~300mm 的种植土、透水土 工布及 300 mm~500 mm 的过滤介质层;

4)渗透塘排空时间不应大于 24 h;

5)渗透塘应设溢流设施,并与城市雨水管渠系统和超标雨水 径流排放系统衔接,渗透塘外围应设安全防护措施和警示牌。

3 渗透塘适用于汇水面积较大(大于 1 hm2)且具有一定空间 条件的区域,但应用于径流污染严重、设施底部渗透面距离季节性 最高地下水位或岩石层小于 1m 及距离建筑物基础小于 3m(水平 距离)的区域时,应采取必要的措施防止发生次生灾害。

4 渗透塘可有效补充地下水、削减峰值流量,建设费用较低, 但对场地条件要求较严格,对后期维护管理要求较高。

渗透塘典型构造如图 5.6.10 所示。

放管

放管

![]()

最高地下水位

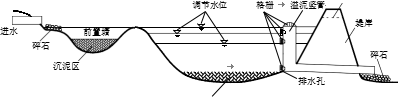

5.6.11 湿塘

图 5.6.10 渗透塘典型构造示意图

1 湿塘指具有雨水调蓄和净化功能的景观水体,雨水同时作为 其主要的补水水源。湿塘有时可结合绿地、开放空间等场地条件设 计为多功能调蓄水体,即平时发挥正常的景观及休闲、娱乐功能, 暴雨发生时发挥调蓄功能,实现土地资源的多功能利用。

2 湿塘一般由进水口、前置塘、主塘、溢流出水口、护坡及驳 岸、维护通道等构成。湿塘应满足以下要求:

1)进水口和溢流出水口应设置碎石、消能坎等消能设施,防 止水流冲刷和侵蚀;

2)前置塘为湿塘的预处理设施,起到沉淀径流中大颗粒污染 物的作用;池底一般为混凝土或块石结构,便于清淤;前置塘应设 置清淤通道及防护设施,驳岸形式宜为生态软驳岸,边坡坡度(垂 直:水平)一般为1:2~1:8;前置塘沉泥区容积应根据清淤周期和所 汇入径流雨水的SS 污染物负荷确定;

3)主塘一般包括常水位以下的永久容积和储存容积,永久容 积水深一般为 0.8m~2.5m;储存容积一般根据所在区域相关规划提 出的“单位面积控制容积”位确定;具有峰值流量削减功能的湿塘还 包括调节容积,调节容积应在 24h~48h 内排空;主塘与前置塘间宜 设置水生植物种植区(雨水湿地),主塘驳岸宜为生态软驳岸,边 坡坡度(垂直:水平)不宜大于 1:6;

4)溢流出水口包括溢流竖管和溢洪道,排水能力应根据下游

雨水管渠或超标雨水径流排放系统的排水能力确定;

5)湿塘应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。

3 湿塘适用于建筑与小区、城市绿地、广场等具有空间条件的 场地。

4 湿塘可有效削减较大区域的径流总量、径流污染和峰值流 量,是城市内涝防治系统的重要组成部分;但对场地条件要求较严 格,建设和维护费用高。

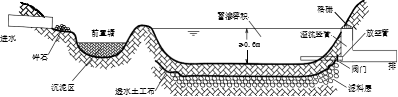

湿塘典型构造如图 5.6.11 所示。

湿塘典型构造如图 5.6.11 所示。

调节水位

调节容积(可选)

溢流竖管 格栅

溢洪道

堤岸

调节水位

进水 前置塘

储存容积

常水位 碎石

碎石

沉泥区

配水石笼

沉泥区

排水孔

阀门 放空管 出水

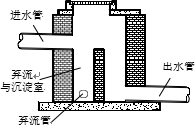

5.6.12 雨水湿地

图 5.6.11 湿塘典型构造示意图

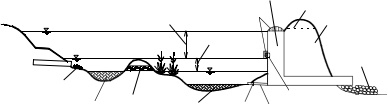

1 雨水湿地利用物理、水生植物及微生物等作用净化雨水,是 一种高效的径流污染控制设施,雨水湿地分为雨水表流湿地和雨水 潜流湿地,一般设计成防渗型以便维持雨水湿地植物所需要的水 量,雨水湿地常与湿塘合建并设计一定的调蓄容积。雨水湿地与湿 塘的构造相似,一般由进水口、前置塘、沼泽区、出水池、溢流出 水口、护坡及驳岸、维护通道等构成。

2 雨水湿地应满足以下要求:

1)进水口和溢流出水口应设置碎石、消能坎等消能设施,防 止水流冲刷和侵蚀;

2)雨水湿地应设置前置塘对径流雨水进行预处理;

3)沼泽区包括浅沼泽区和深沼泽区,是雨水湿地主要的净化 区,其中浅沼泽区水深范围一般为 0m~0.3m,深沼泽区水深范围一 般为 0.3 m~0.5 m,根据水深不同种植不同类型的水生植物;

4)雨水湿地的调节容积应在 24h 内排空;

5)出水池主要起防止沉淀物的再悬浮和降低温度的作用,水 深一般为 0.8m~1.2m,出水池容积约为总容积(不含调节容积)的 10%。

3 雨水湿地适用于具有一定空间条件的建筑与小区、城市道 路、城市绿地、滨水带等区域。

4 雨水湿地可有效削减污染物,并具有一定的径流总量和峰值 流量控制效果,但建设及维护费用较高。

雨水湿地典型构造如图 5.6.12 所示。

调节容积(可选) 溢流竖管 堤岸

调节容积(可选) 溢流竖管 堤岸

阀门

图 5.6.12 雨水湿地典型构造示意图

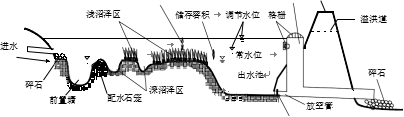

5.6.13 调节塘

1 调节塘也称干塘,以削减峰值流量功能为主,一般由进水口、 调节区、出口设施、护坡及堤岸构成,也可通过合理设计使其具有 渗透功能,起到一定的补充地下水和净化雨水的作用。

2 调节塘应满足以下要求:

1)进水口应设置碎石、消能坎等消能设施,防止水流冲刷和 侵蚀;

2)应设置前置塘对径流雨水进行预处理;

3)调节区深度一般为 0.6m~3m,塘中可以种植水生植物以减 小流速、增强雨水净化效果。塘底设计成可渗透时,塘底部渗透面 距离季节性最高地下水位或岩石层不应小于 1m,距离建筑物基础 不应小于 3m(水平距离);

4)调节塘出水设施一般设计成多级出水口形式,以控制调节 塘水位,增加雨水水力停留时间(一般不大于 24h),控制外排流 量;

5)调节塘应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。

3 调节塘适用于建筑与小区、城市绿地等具有一定空间条件的 区域。

4 调节塘可有效削减峰值流量,建设及维护费用较低,但其功 能较为单一,宜利用下沉式公园及广场等与湿塘、雨水湿地合建, 构建多功能调蓄水体。

调节塘典型构造如图5.6.13所示。

溢洪道

溢洪道

沉泥区

图 5.6.13 调节塘典型构造示意图

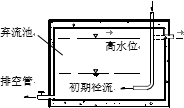

5.6.14 初期雨水弃流设施

1 初期雨水弃流是指通过一定方法或装置将存在初期冲刷效 应、污染物浓度较高的降雨初期径流予以弃除,以降低雨水的后续 处理难度。弃流雨水应进行处理,如排入市政污水管网(或雨污合 流管网)由污水处理厂进行集中处理等。常见的初期弃流方法包括 容积法弃流、小管弃流(水流切换法)等,弃流形式包括自控弃流、 渗透弃流、弃流池、雨落管弃流等;

2 初期雨水弃流设施是其他低影响开发设施的重要预处理设 施,主要适用于屋面雨水的雨落管、径流雨水的集中入口等低影响 开发设施的前端;

3 初期雨水弃流设施占地面积小,建设费用低,可降低雨水储 存及雨水净化设施的维护管理费用,但径流污染物弃流量一般不易 控制。

初期雨水弃流设施典型构造如图5.6.14所示。

进水管

进水管

出水管

![]()

图5.6.14初期雨水弃流设施典型构造示意图

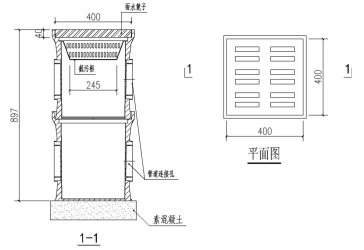

5.6.15 带截污功能雨水口

1 在原有雨水口上设置带有截污功能的设施,如截污挂篮、截 污布袋、截污桶等,用以截留进入雨水口的污染物。

2 带截污功能雨水口适用于建筑与小区、城市道路、绿地广场 等道路雨水口设计。

3 带截污功能雨水口可从源头上对地表雨水径流进行截污处 理,从而有效减少进入下游管网污染负荷,从源头上提高雨水水质。

带截污功能雨水口典型构造如图 5.6.15 所示。

图 5.6.15 带截污功能雨水口典型构造示意图

5.6.16 颗粒分离设施

1 采用隔离、水力分离、离心沉降、物理过滤吸附等不同的技 术手段,去除雨水中的漂浮物、颗粒物及油脂类物质的设施。

2 颗粒分离设施适用于建筑与小区、城市道路、绿地与广场、 水系等区域。

3 颗粒分离设施主要用于初期雨水净化,可作为其他设施预处 理,如用于下沉式绿地雨水前处理,尤其适用于处理泥沙含量较大 的道路雨水径流;也可用于管线末端排放口前,用以去除雨水中的 漂浮物。

颗粒分离设施典型应用如图 5.6.16 所示。

图 5.6.16 颗粒分离设施典型应用示意图

5.6.17 介质过滤设施

1 介质过滤设施即采用一定的过滤介质,包括生物介质,物理 介质,以及经化学改性的物理介质,过滤去除雨水中悬浮物以及其 他微细颗粒污染物的设施。

2 介质过滤设施也可结合某些特殊植物使用,充分利用植物根 系的吸附净化作用,达到去除雨水中污染物的目的,同时还能配合 周边景观设计,营造良好的景观效果,美化环境。

3 介质过滤设施适用于建筑与小区、城市道路、绿地与广场等 区域。

4 介质过滤设施可用于雨水的源头、末端治理,内部的介质可 以根据雨水实际情况定制设计,处理后的水可根据实际情况,或渗 透、排放、或回用于绿化灌溉、道路冲洗、补充景观水体、消防以 及工业补充用水。

介质过滤设施典型构造如图 5.6.17 所示。

图 5.6.17 介质过滤设施典型构造示意图

5.6.18 入渗设施

1 渗透排放一体化管道系统 渗透排放一体化管道系统是建筑生态化、资源化的一种全新的

系统工程,以雨水渗透和存贮为目的,兼具排水、抑制洪灾功能, 具有良好的节水功能和环境生态效益。“渗透排放一体化系统”作为 绿地雨水利用的一种新理念,有着重要的工程实际意义。通过具有 渗透功能的雨水管网替代原有雨水排水管网,就地拦蓄雨水径流入 渗,既可以节约用水,缓解市政排水压力,又减轻了对土壤的侵蚀 和水土流失,有利于水土保持,涵养地下水,美化生态环境,是一 种对雨水更好的利用方式和手段。

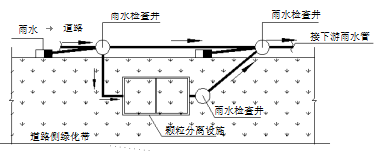

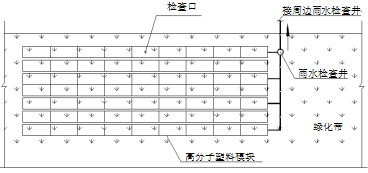

渗透排放一体化系统典型构造如图 5.6.18-1 所示。

图 5.6.18-1 渗透排放一体化系统典型构造示意图

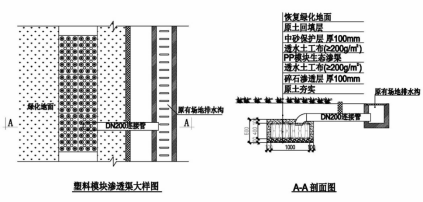

2 塑料模块渗渠 塑料模块渗渠一种主体由储水模块组合形成承力骨架,外包土

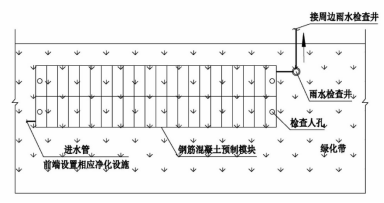

工布构成的集水渠。渗渠具有很好的排水能力,同时兼顾蓄水能力。 降雨过程中径流雨水通过雨水收集管道汇集或者通过级配碎石入 渗进入模块渗渠内储存,带降雨结束之后可以直接从指定的取水口 抽取回用,也可通过渗透的方式慢慢向底部及周围土壤渗透,有利 于水土保持,涵养地下水源,提升地下水。

塑料模块渗渠系统典型构造如图 5.6.18-2 所示。

图 5.6.18-2 塑料模块渗渠系统典型构造示意图

3 雨水渗透模块 雨水渗透模块根据其材料及制作工艺不同,可分为雨水渗透高

分子塑料模块和雨水渗透钢混预制模块。雨水进入渗透模块前,需 采用一定的净化设施提高水质。

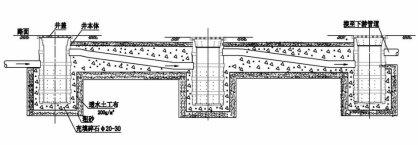

1)高分子塑料模块 高分子塑料模块主要以聚丙烯或其他热塑性塑料为主要材料,

采用注塑工艺加工成型。径流雨水通过雨水收集管道汇集或者通过 级配碎石入渗进入模块内,其周边砾石和孔隙率均经过精心设计, 对下渗雨水起到净化提高水质的作用。进入模块内雨水慢慢向底部 及周围土壤渗透,有利于水土保持,涵养地下水源。高分子塑料模 块质量轻、安装方便、易于维护,主要适用于建筑小区、绿地、广 场、人行道等荷载较小区域。

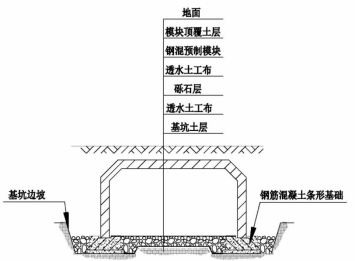

高分子塑料模块渗透系统典型构造如图 5.6.18-3 所示。

图 5.6.18-3 高分子塑料模块渗透系统典型构造示意图

2)钢混预制模块 钢混预制模块即采用钢筋混凝土预制加工成型的模块,底部根

据实际情况敷设一定厚度砾石层,径流雨水通过雨水收集管道汇集 进入模块内,进入模块内雨水慢慢向底部渗透,有利于水土保持, 涵养地下水源。钢混预制模块安装方便、设计灵活、易于维护,主 要适用于建筑小区、绿地、广场、城市道路等区域。

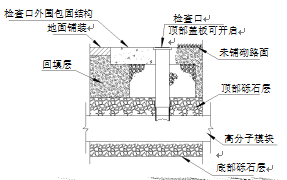

钢筋混凝土预制模块渗透系统典型构造如图 5.6.18-4 所示。

图 5.6.18-4 钢筋混凝土预制模块渗透系统典型构造示意图

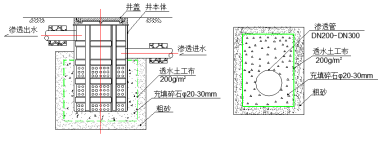

4 渗井、渗管 城市绿地雨水井可采用渗井形式,雨水管采用渗管形式,通过

地表、渗管和渗井多层次立体渗透,达到加快地表水入渗和吸收的 作用。公园绿地内的径流雨水污染较轻微,雨水井可全部采用渗井 形式。防护绿地内的径流雨水污染较小,可通过植草沟、沉淀池等 对径流雨水进行预处理后溢流入渗井。城市广场内的径流雨水污染 较严重,不宜采用渗井。

渗井、渗渠系统典型构造如图 5.6.18-5 所示。

图 5.6.18-5 渗井、渗渠系统典型构造示意图

5.6.19 蓄水池

1 蓄水池指具有雨水储存功能的集蓄利用设施,同时也具有削 减峰值流量的作用,主要包括钢筋混凝土蓄水池,砖、石砌筑蓄水 池及塑料蓄水模块拼装式蓄水池。根据土壤渗透率和下垫面比例合 理选用蓄水池形式。塑料蓄水模块蓄水池适用于土壤渗透率较高的 区域。封闭式蓄水池适用于土壤渗透率较低或硬化地面区域,但应 设有净化设施,用地紧张的城市大多采用地下封闭式蓄水池。蓄水 池典型构造可参照国家建筑标准设计图集《 雨水综合利用》 10SS705;

1)雨水钢混预制模块 雨水钢混预制模块即采用钢筋混凝土预制加工成型的模块,可

根据场地实际情况敷设成多种形式的蓄水池,满足不同的设计要 求。钢混预制模块安装方便、设计灵活、易于维护,适用范围广泛;

2)一体化雨水净化调蓄池 无地表调蓄水体且径流污染较小的城市绿地,可设置一体化雨

水净化调蓄池。根据区域降雨、地表径流系数、地形条件、周边雨 水排放系统等因素,确定调蓄池的容积;

2 蓄水池适用于有雨水回用需求的建筑与小区、城市绿地等, 根据雨水回用用途(绿化、道路喷洒及冲厕等)不同需配建相应的 雨水净化设施;不适用于无雨水回用需求和径流污染严重的地区;

3 蓄水池具有节省占地、雨水管渠易接入、避免阳光直射、防 止蚊蝇滋生、储存水量大等优点,雨水可回用于绿化灌溉、冲洗路 面和车辆等,但建设费用高,后期需重视维护管理。

5.6.20 低影响开发设施往往具有补充地下水、集蓄利用、削减峰值 流量及净化雨水等多个功能,可实现径流总量、径流峰值和径流污 染等多个控制目标,因此应根据城市总规、专项规划及详规明确的 控制目标,结合汇水区特征和设施的主要功能、经济性、适用性、 景观效果等因素灵活选用低影响开发设施及其组合系统。

表 5.6.20 低影响开发设施比选一览表

|

单项功能 |

功能 |

控制目标 |

处置方式 |

经济性 |

污染物去除率 (以SS计,%) |

景观效果 |

||||||||

|

集蓄利 用雨水 |

补充地 下水 |

削减峰 值流量 |

净化雨 水 |

转输 |

径流 总量 |

径流 峰值 |

径流 污染 |

分散 |

相对 集中 |

建造 费用 |

维护 费用 |

|||

|

透水砖铺装 |

○ |

● |

◎ |

◎ |

○ |

● |

◎ |

◎ |

√ |

— |

低 |

低 |

80-90 |

— |

|

透水水泥混凝土 |

○ |

○ |

◎ |

◎ |

○ |

◎ |

◎ |

◎ |

√ |

— |

高 |

中 |

80-90 |

— |

|

透水沥青混凝土 |

○ |

○ |

◎ |

◎ |

○ |

◎ |

◎ |

◎ |

√ |

— |

高 |

中 |

80-90 |

— |

|

绿色屋顶 |

○ |

○ |

◎ |

◎ |

○ |

● |

◎ |

◎ |

√ |

— |

高 |

中 |

70-80 |

好 |

|

下沉式绿地 |

○ |

● |

◎ |

◎ |

○ |

● |

◎ |

◎ |

√ |

— |

低 |

低 |

— |

一般 |

|

简易型生物滞留设施 |

○ |

● |

◎ |

◎ |

○ |

● |

◎ |

◎ |

√ |

— |

低 |

低 |

— |

好 |

|

复杂型生物滞留设施 |

○ |

● |

◎ |

● |

○ |

● |

◎ |

● |

√ |

— |

中 |

低 |

70-95 |

好 |

|

雨水渗透模块 |

○ |

● |

◎ |

● |

○ |

● |

◎ |

◎ |

√ |

√ |

中 |

低 |

80-90 |

— |

|

渗透塘 |

○ |

● |

◎ |

◎ |

○ |

● |

◎ |

◎ |

— |

√ |

中 |

中 |

70-80 |

一般 |

|

渗井 |

○ |

● |

◎ |

◎ |

○ |

● |

◎ |

◎ |

√ |

√ |

低 |

低 |

— |

— |

|

湿塘 |

● |

○ |

● |

◎ |

○ |

● |

● |

◎ |

— |

√ |

高 |

中 |

50-80 |

好 |

|

雨水湿地 |

● |

○ |

● |

● |

○ |

● |

● |

● |

√ |

√ |

高 |

中 |

50-80 |

好 |

|

蓄水模块 |

● |

○ |

● |

◎ |

○ |

● |

● |

◎ |

√ |

√ |

中 |

低 |

80-90 |

— |

|

蓄水池 |

● |

○ |

◎ |

◎ |

○ |

● |

◎ |

◎ |

— |

√ |

高 |

中 |

80-90 |

— |

|

雨水罐 |

● |

○ |

◎ |

◎ |

○ |

● |

◎ |

◎ |

√ |

— |

低 |

低 |

80-90 |

— |

|

调节塘 |

○ |

○ |

● |

◎ |

○ |

○ |

● |

◎ |

— |

√ |

高 |

中 |

— |

一般 |

|

调节池 |

○ |

○ |

● |

○ |

○ |

○ |

● |

○ |

— |

√ |

高 |

中 |

— |

— |

|

调节模块 |

● |

● |

◎ |

◎ |

○ |

○ |

● |

◎ |

√ |

√ |

中 |

低 |

80-90 |

— |

|

转输型植草沟 |

◎ |

○ |

○ |

◎ |

● |

◎ |

○ |

◎ |

√ |

— |

低 |

低 |

35-95 |

一般 |

|

干式植草沟 |

○ |

● |

○ |

◎ |

● |

● |

○ |

◎ |

√ |

— |

低 |

低 |

35-95 |

好 |

|

湿式植草沟 |

○ |

○ |

○ |

● |

● |

○ |

○ |

● |

√ |

— |

中 |

低 |

— |

好 |

|

渗管/渠 |

○ |

◎ |

○ |

○ |

● |

◎ |

○ |

◎ |

√ |

— |

中 |

中 |

35-70 |

— |

|

植被缓冲带 |

○ |

○ |

○ |

● |

— |

○ |

○ |

● |

√ |

— |

低 |

低 |

50-75 |

一般 |

|

初期雨水弃流设施 |

◎ |

○ |

○ |

● |

— |

○ |

○ |

● |

√ |

— |

低 |

中 |

40-60 |

— |

|

人工土壤渗滤 |

● |

○ |

○ |

● |

— |

○ |

○ |

◎ |

√ |

— |

高 |

中 |

75-95 |

好 |

|

带截污功能雨水口 |

○ |

○ |

○ |

● |

— |

○ |

○ |

● |

√ |

— |

中 |

低 |

25-40 |

— |

|

颗粒分离设施 |

● |

○ |

○ |

● |

— |

○ |

○ |

● |

√ |

— |

中 |

低 |

80-90 |

— |

|

介质过滤设施 |

● |

○ |

○ |

● |

— |

○ |

○ |

● |

√ |

√ |

中 |

低 |

80-90 |

好 |

注:1 ●——强◎——较强○——弱或很小;

2 SS 去除率数据来自美国流域保护中心(Center For Watershed Protection,CWP)的研究数据。

5.6.21 下沉式绿地内保留的原有植物应采取根部保护措施,见图

5.6.21。

图 5.6.21 植物根部保护措施指导示意图

5.6.22 海绵设施绿地内栽植底部遇有不透水层或重黏土层时,应进

行疏松或采取排水措施。如常用设施图 5.6.22 所示。

![]() 图 5.6.22 排水措施指导示意图

图 5.6.22 排水措施指导示意图

5.7 计算方法及要求

5.7.1 低影响开发设施规模应根据控制目标及设施在具体应用中发 挥的主要功能来进行计算,常用的计算方法有容积法、流量法及水 量平衡法等。按照综合控制目标进行设计的低影响开发设施,应综 合运用以上各方法进行计算,并选择其中较大的规模作为设计规 模;有条件的可利用模型模拟的方法确定设施规模。

1 容积法

(1)适用范围:容积法适用于以径流总量和径流污染为控制 目标的低影响开发设施调蓄容积计算,一般应满足“单位面积控制 容积”的指标要求。

(2)计算公式

V= 10HφF (5.7.1-1)

式中: V——设计调蓄容积,m3;

H——设计降雨量,mm,参照吉林省降雨资料; φ——综合雨量径流系数,可参照表 5.7.1 进行加权平均计算; F——汇水面积,hm2。

表 5.7.1 不同种类下垫面的径流系数

|

汇水面种类 |

雨量径流系数 φ |

流量径流系数 ψ |

|

绿化屋面(绿色屋顶,基质层厚度≥300mm) |

0.30~0.40 |

0.40 |

|

硬屋面、未铺石子的平屋面、沥青屋面 |

0.80~0.90 |

0.85~0.95 |

|

铺石子的平屋面 |

0.60~0.70 |

0.80 |

|

混凝土或沥青路面及广场 |

0.80~0.90 |

0.85~0.95 |

|

大块石等铺砌路面及广场 |

0.50~0.60 |

0.55~0.65 |

|

沥青表面处理的碎石路面及广场 |

0.45~0.55 |

0.55~0.65 |

|

级配碎石路面及广场 |

0.40 |

0.40~0.50 |

|

干砌砖石或碎石路面及广场 |

0.40 |

0.35~0.40 |

|

非铺砌的土路面 |

0.30 |

0.25~0.35 |

|

绿地 |

0.15 |

0.10~0.20 |

|

水面 |

1.00 |

1.00 |

|

地下建筑覆土绿地(覆土厚度≥500mm) |

0.15 |

0.25 |

|

地下建筑覆土绿地(覆土厚度<500mm) |

0.30~0.40 |

0.40 |

|

透水铺装地面 |

0.08~0.45 |

0.08~0.45 |

|

下沉广场(50 年及以上一遇) |

— |

0.85~1.00 |

(3)用于合流制排水系统的径流污染控制时,雨水调蓄池的有效 容积,可按下式计算:

V=3600ti(n-n0)Qdrβ (5.7.1-2) 式中: V ——调蓄池的有效容积(m3);

ti ——调蓄池进水时间(h),宜采用 0.5h~1h,当合流制排 水系统雨水溢流水水质在单次降雨事件中无明显初期效应时,宜取 上限;反之,可取下限;

n ——雨调蓄池建成运营后的截流倍数,由要求的污染负 荷目标消减率、当地截流倍数和截流量占降雨比例之间的关系求 得;

no——系统原截流倍数; Qdr——截流井以前的旱流污水量(m3/s);

β——安全系数,可取 1.1~1.5。

(4)用于分流制排水系统径流污染控制时,雨水调蓄池的有效容 积,可按下式计算:

V=10DFψβ (5.7.1-3)

式中:V——调蓄池的有效容积(m3);

D——调蓄量(mm),按降雨量计,可取 4mm~8mm;

F——汇水面积(hm2); ψ——径流系数; β——安全系数,可取 1.1~1.5。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() (5)用于消减排水管道洪峰流量时,雨水调蓄池的有效容积 可按下式计算:

(5)用于消减排水管道洪峰流量时,雨水调蓄池的有效容积 可按下式计算:

![]()

![]()

![]()

式中:V——调蓄池的有效容积(m3);

(5.7.1-4)

α ——脱过系数,取值为调蓄池下游设计流量和上游 设计流量比;

Q——过调蓄池上游设计流量(m3/min);

b、n——暴雨强度公式参数;

t——雨降雨历时(min),根据下式计算:

t=t1+t2

式中:t1——地面集水时间(min),应根据汇水距离、地形坡 度和地面种类计算确定,一般采用 5min~15min;

t2——管渠内雨水流行时间(min)

2 流量法

(1)适用范围:流量法适用于以排除一定设计重现期下的雨 水流量为控制目标的低影响开发设施调蓄容积计算,如植草沟等转 输型设施。当汇水面积超过 2km2 时,宜考虑降雨在时空分布的不 均匀性和管网汇流过程,采用数学模型计算雨水设计流量。

(2)计算公式

Q=ψqF (5.7.1-5)

式中:Q——雨水设计流量,L/s; ψ——流量径流系数,可参见表 5.7.1; F——汇水面积,hm2; q——设计暴雨强度,L/(s•hm2)。

城市雨水管渠系统设计重现期的取值及雨水设计流量的计 算等还应符合《室外排水设计规范》GB 50014 的有关规定。

3 水量平衡法

(1)适用范围:主要适用于湿塘、雨水湿地等设施储存容积 的计算。

(2)计算步骤:

1)先按照“容积法”计算设施储存容积;

2)再通过水量平衡法计算设施每月雨水补水水量、外排水量、 水量差、水位变化等相关参数,从而保证设施正常运行(如保持设 计常水位);

3)最后通过经济分析确定设施设计容积的合理性并进行调整, 水量平衡计算过程可参照下表:

5.7.2 以渗透为主要功能的设施规模计算

(1)适用范围:适用于顶部或结构内部有蓄水空间的渗透设 施规模计算,如生物滞留设施、下沉式绿化带、雨水花园、渗透塘、 渗井等。对透水铺装等仅以原位下渗为主、顶部无蓄水空间的渗透 设施,仅参与综合雨量径流系数计算,具体规模计算参照“容积法”。

(2)具体计算

1)渗透设施有效调蓄容积计算

Vs=V-Wp (5.7.2-1)

式中:Vs——渗透设施的有效调蓄容积,包括设施顶部和结 构内部蓄水空间的容积,m3; V——渗透设施进水量,m3,参照“容积法”计算; Wp——渗透量,m3。

2)渗透设施渗透量按下式计算:

Ws=αKJ Asts (5.7.2-2) 式中:Ws——渗透设施渗透量(m3);

α——综合安全系数,一般可取 0.5~0.8; K——土壤渗透系数(m/s); J——水力坡降,一般可取 1.0; As——有效渗透面积(m2);

As 应按下列要求确定:

1)水平渗透面按投影面积计算;

2)竖直渗透面按有效水位高度的 1/2 计算;

3)斜渗透面按有效水位高度的 1/2 所对应的斜面实际面积计 算;

4)地下渗透设施的顶面积不计。 ts——渗透时间(s),当用于调蓄时应≤12h,渗透池(塘)、 渗透井可取≤72h,其他≤24h。

注:土壤渗透系数应根据岩土报告给出的数据为准,在缺乏岩土报告下可根 据附录 F 吉林省土壤渗透系数进行计算。

5.7.3 以储存为主要功能的设施规模计算

(1)适用范围:适用于以储存为主要功能的设施规模计算, 如雨水罐、蓄水池、湿塘、雨水湿地等。

(2)具体计算 具体计算按照“容积法”及“水量平衡法”计算,并通过技术经济

分析综合确定。

5.7.4 调节为主要功能的设施规模计算

(1)适用范围:适用于调节塘、调节池等调节设施,以及以 径流峰值调节为目标进行设计的蓄水池、湿塘、雨水湿地等设施规 模计算。具体应根据雨水管渠系统设计标准、下游雨水管道负荷(设 计过流流量)及入流、出流流量过程线,经技术经济分析合理确定。

(2)具体计算

V = Max

éT

êò (Qin

êë 0

- Qout ) dt ú

![]() úû

úû

(5.7.4)

式中:V——调节设施容积,m3; Qin——调节设施的入流流量,m3/s; Qout——调节设施的出流流量,m3/s;

t ——计算步长,s;

T——计算降雨历时,s。

5.7.5 调蓄设施规模计算 具有储存和调节综合功能的湿塘、雨水湿地等多功能调蓄设

施,其规模应综合前述“储存设施”和“调节设施”的计算方法计算。 5.7.6 透水人行道结构,应结合国家标准图集《城市道路-透水人行 道铺设》(10MR2041)中公式进行计算。

(1)人行道按透水、储水要求验算结构层厚度:

H=(0.1i-3600q)t/(60v) (5.7.6-1) 式中:H——透水人行道结构厚度(不包括垫层的厚度)(cm)

i ——地区设计降雨强度(mm/h);

q ——土基的平均渗透系数(cm/s); t——降雨持续时间(min); v——透水人行道结构层的平均有效孔隙率(%)。

(2)基层抗冻厚度估算:

h 抗冻=h 道路-h 容许(5.7.6-2) 式中:h 抗冻——路面抗冻最小厚度(m);

h 道路——人行道道路冻深(m);

h 容许——土基容许冻深(m);

h 抗冻 max=h 道路-h 容许 min

h 抗冻 min=h 道路-h 容许 max

其中基层厚度 h 基计算如下: 下限:h 基 min=h 抗冻 min- h1-h2-h3 上限:h 基 max=h 抗冻 max- h1- h2- h3

透水砖厚 h1,找平层 h2,砂垫层 h3,即根据抗冻要求,基 层厚度可以取 h 基 min~h 基 max。 注:具体计算参数参见国家图集及规程要求执行。

6 工程建设

6.1 一般规定

6.1.1 城市规划、建设等相关部门应在建设用地规划或土地出让、 建设工程规划、施工图设计审查、建设项目施工、监理、竣工验收 备案等管理环节,加强对低影响开发雨水系统构建及相关目标落实 情况的审查。

6.1.2 政府投资项目(如城市道路、公共绿地等)的低影响开发设 施建设工程一般可由当地政府、建设主体筹集资金。社会投资项目 的低影响开发设施建设一般由企事业建设单位自筹资金。当地政府 可根据当地经济、生态建设情况,通过建立激励政策和机制鼓励社 会资本参与公共项目低影响开发雨水系统的建设投资。

6.1.3 低影响开发设施建设工程的规模、竖向、平面布局等应严格 按规划设计文件进行控制。

6.1.4 施工现场应有针对低影响开发雨水系统的质量控制和质量检 验制度。

6.1.5 低影响开发设施所用原材料、半成品、构(配)件、设备等 产品,进入施工现场时必须按相关要求进行进场验收。

6.1.6 施工现场应做好水土保持措施,减少施工过程对场地及其周 边环境的扰动和破坏。

6.1.7 有条件地区,低影响开发雨水设施工程的验收可在整个工程 经过一个雨季运行检验后进行。

6.2 建筑与小区

6.2.1 建筑与小区低影响开发设施应按照规划总图、施工图进行建

设,以达到低影响开发控制目标与指标要求。

6.2.2 建筑与小区低影响开发设施应建设有效的进水及转输设施, 汇水面径流雨水经截污等预处理后优先进入低影响开发设施消纳。 6.2.3 建筑与小区低影响开发设施应设置溢流排放系统,并与城市 雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统有效衔接。

6.2.4 建筑与小区低影响开发设施应按照先地下后地上的顺序进行 施工,防渗、水土保持、土壤介质回填等分项工程的施工应符合设 计文件及相关规范的规定。

6.2.5 建筑与小区低影响开发设施建设工程的竣工验收应严格按照 相关施工验收规范执行,并重点对设施规模、竖向、进水设施、溢 流排放口、防渗、水土保持等关键设施和环节做好验收记录,验收 合格后方能交付使用。

6.3 城市道路

6.3.1 城市道路低影响开发设施进水口(如路缘石豁口)处应局部 下凹以提高设施进水条件,进水口的开口宽度、设置间距应根据道 路竖向坡度调整;进水口处应设置防冲刷设施。

6.3.2 城市道路低影响开发设施应建设有效的溢流排放设施并与城 市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统有效衔接。

6.3.3 城市道路低影响开发设施应采取相应的防渗措施,防止径流 雨水下渗对道路路面及路基造成损坏,并满足《城市道路路基设计 规范》CJJ 194 中相关要求。

6.3.4 当道路纵向坡度影响低影响开发设施有效调蓄容积时,应建 设有效的挡水设施。

6.3.5 城市径流雨水行泄通道及易发生内涝的道路、下沉式立交桥 区等区域的低影响开发雨水调蓄设施,应配建警示标志及必要的预 警系统,避免对公共安全造成危害。

6.3.6 城市道路低影响开发设施的竣工验收应由建设单位组织市

政、园林绿化等部门验收,确保满足《城镇道路工程施工与质量验 收规范》CJJ1 相关要求,并对设施规模、竖向、进水口、溢流排 水口、绿化种植等关键环节进行重点验收,验收合格后方能交付使 用。

6.4 城市绿地与广场

6.4.1 城市绿地与广场低影响开发设施应建设有效的溢流排放系 统,与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统有效衔接。

6.4.2 城市湿地公园、城市绿地中的景观水体宜具有雨水调蓄功能, 构建多功能调蓄水体/湿地公园,平时发挥正常的景观及休闲、娱 乐功能,暴雨发生时发挥调蓄功能,实现土地资源的多功能利用, 其总体布局、规模、竖向设计应与城市雨水管渠系统和超标雨水径 流排放系统相衔接。

6.4.3 城市绿地与广场中湿塘、雨水湿地等大型低影响开发设施应 在进水口设置有效的防冲刷、预处理设施。

6.4.4 城市绿地与广场中湿塘、雨水湿地等大型低影响开发设施应 建设警示标识和预警系统,保证暴雨期间人员的安全撤离,避免事 故的发生。

6.4.5 城市园林绿地系统低影响开发雨水系统建设及竣工验收应满 足《城市园林绿化评价标准》GB/T 50563、《园林绿化工程施工及 验收规范》CJJ 82 中相关要求。

6.5 城市水系

6.5.1 应充分利用现状自然水体建设湿塘、雨水湿地等具有雨水调 蓄功能的低影响开发设施,湿塘、雨水湿地的布局、调蓄水位、水 深等应与城市上游雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统及下游 水系相衔接。

6.5.2 位于蓄滞洪区的河道、湖泊、滨水低洼地区低影响开发雨水

系统建设,同时应满足《蓄滞洪区设计规范》GB 50773 中相关要 求。

6.5.3 规划建设新的水体或扩大现有水体的水域面积,应与低影响 开发雨水系统的控制目标相协调,增加的水域宜具有雨水调蓄功 能。

6.5.4 应充分利用城市水系滨水绿化控制线范围内的城市公共绿 地,在绿地内建设湿塘、雨水湿地等设施调蓄、净化径流雨水,并 与城市雨水管渠的水系入口、经过或穿越水系的城市道路的路面排 水口相衔接。

6.5.5 滨水绿化控制线范围内的绿化带接纳相邻城市道路等不透水 汇水面径流雨水时,应建设为植被缓冲带,以削减径流流速和污染 负荷。

6.5.6 有条件的城市水系,其岸线宜建设为生态驳岸,并根据调蓄 水位变化选择适应的水生及湿生植物。

7 维护管理

7.1 一般规定

7.1.1 公共项目的低影响开发设施由城市道路、排水、园林等相关 部门按照职责分工负责维护监管。其他低影响开发雨水设施,由该 设施的所有者或其委托方负责维护管理。

7.1.2 应建立健全低影响开发设施的维护管理制度和操作规程,配 备专职管理人员和相应的监测手段,并对管理人员和操作人员加强 专业技术培训。

7.1.3 低影响开发雨水设施的维护管理部门应做好雨季来临前和雨 季期间设施的检修和维护管理,保障设施正常、安全运行。

7.1.4 低影响开发设施的维护管理部门宜对设施的效果进行监测和 评估,确保设施的功能得以正常发挥。

7.1.5 应加强低影响开发设施数据库的建立与信息技术应用,通过 数字化信息技术手段,进行科学规划、设计,并为低影响开发雨水 系统建设与运行提供科学支撑。

7.1.6 应加强宣传教育和引导,提高公众对海绵城市建设、低影响 开发、绿色建筑、城市节水、水生态修复、内涝防治等工作中雨水 控制与利用重要性的认识,鼓励公众积极参与低影响开发设施的建 设、运行和维护。

7.2 维护管理

7.2.1 透水铺装

1 面层出现破损时应及时进行修补或更换;

2 出现不均匀沉降时应进行局部整修找平;

3 当渗透能力大幅下降时应采用冲洗、负压抽吸等方法及时进 行清理。

7.2.2 绿色屋顶

1 应定期观察、测定土壤含水量,并根据实际情况灌溉补水, 并及时补充种植土,补种修剪植物、清除杂草、防治病虫害;

2 溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积 物;

3 排水层排水不畅时,应及时排查原因并修复;

4 屋顶出现漏水时,应及时修复或更换防渗层;

5 保持外露的给排水设施清洁、完整,冬季应采取防冻裂措施。

7.2.3 植草沟、植被缓冲带

1 应及时补种修剪植物、清除杂草,及时清理杂物或者垃圾;

2 进水口不能有效收集汇水面径流雨水时,应加大进水口规模 或进行局部下凹等;

3 进水口因冲刷造成水土流失时,应设置碎石缓冲或采取其他 防冲刷措施;

4 沟内沉积物淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积 物;

5 由于坡度较大导致流速较大引起冲刷时,应增设挡水堰或者 抬高挡水堰高程。边坡出现坍塌时,应及时进行加固;

6 严禁使用除草剂、杀虫剂等农药;

7 暴雨前应检查溢水口,确保其通畅。

7.2.4 生物滞留设施、下沉式绿地、渗透塘

1 应及时补种修剪植物、清除杂草;

2 进水口不能有效收集汇水面径流雨水时,应加大进水口规模 或进行局部下凹等;

3 进水口、溢流口因冲刷造成水土流失时,应设置碎石缓冲或 采取其他防冲刷措施;

4 进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃

圾与沉积物;

5 调蓄空间因沉积物淤积导致调蓄能力不足时,应及时清理沉 积物;

6 边坡出现坍塌时,应进行加固;

7 由于坡度导致调蓄空间调蓄能力不足时,应增设挡水堰或抬 高挡水堰、溢流口高程;

8 当调蓄空间雨水的排空时间超过 36 h 时,应及时置换树皮 覆盖层或表层种植土;

9 出水水质不符合设计要求时应换填填料。

7.2.5 湿塘、雨水湿地、调节塘

1 进水口、溢流口因冲刷造成水土流失时,应设置碎石缓冲或 采取其他防冲刷措施;

2 进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃 圾与沉积物;

3 前置塘/预处理池内沉积物淤积超过 50%时,应及时进行清 淤;

4 防误接、误用、误饮等警示标识、护栏等安全防护设施及预 警系统损坏或缺失时,应及时进行修复和完善;

5 护坡出现坍塌时应及时进行加固;

6 应定期检查泵、阀门等相关设备,保证其能正常工作;

7 应及时收割、补种修剪植物、清除杂草,定期清理水面漂浮 物和落叶;

8 应根据暴雨、洪水、干旱、结冰等各种情况,进行水位调节, 不得出现进水端壅水现象和出水端淹没现象;当人工湿地出现短流 现象,可进行水位调节;

9 严禁使用除草剂、杀虫剂等农药;

10 湿塘暴雨前应检查溢水口,确保其通畅;

11 应定期检查调节塘的进口和出口是否畅通,确保排空时间 达到设计要求,且每场雨之前应保证放空。

7.2.6 初期雨水弃流设施

1 进水口、出水口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃 圾与沉积物;

2 沉积物淤积导致弃流容积不足时应及时进行清淤等。

7.2.7 带截污功能的雨水口

1 定期检查雨水口截污设施的工况;

2 堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积物;

3 如发现破损情况,应及时更换雨水口中的污染物拦截设施。

7.2.8 雨水颗粒分离设施

1 定期检查设施的工况;

2 堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积物;

3 如发现设施内有构件破损情况,应及时更换破损构件。

7.2.9 介质过滤设施

1 定期检查介质过滤设施的工况;

2 堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积物,必 要时更换介质;

3 如发现设施内有构件破损情况,应及时更换破损构件。

7.2.10 渗井、渗管/渠

1 进水口出现冲刷造成水土流失时,应设置碎石缓冲或采取其 他防冲刷措施;

2 设施内因沉积物淤积导致调蓄能力或过流能力不足时,应及 时清理沉积物;

3 当渗井调蓄空间雨水的排空时间超过 36h 时,应及时置换填 料;

4 当渗透能力出现明显下降时,应及时查明原因并进行修复。

7.2.11 渗透模块

1 定期检查模块内沉积物淤积,若超过设计清淤高度时,应及 时进行清淤;

2 当渗透能力出现明显下降时,应及时查明原因并进行修复;

7.2.12 调蓄池

1 进水口、溢流口因冲刷造成水土流失时,应及时设置碎石缓 冲或采取其他防冲刷措施;

2 进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃 圾与沉积物;

3 沉淀池沉积物淤积超过设计清淤高度时,应及时进行清淤;

4 应定期检查泵、阀门等相关设备,保证其能正常工作;

5 防误接、误用、误饮等警示标识、护栏等安全防护设施及预 警系统损坏或缺失时,应及时进行修复和完善。

7.2.13 绿化带土壤渗滤

1 应及时补种修剪植物、清除杂草;

2 土壤渗滤能力不足时,应及时更换配水层;

3 进水口因冲刷造成水土流失时,应设置碎石缓冲或采取其他 防冲刷措施;

4 渗水管出现堵塞时,应及时疏通或更换等。

7.2.14 蓄水池

1 进水口、溢流口因冲刷造成水土流失时,应及时设置碎石缓 冲或采取其他防冲刷措施;

2 进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃 圾与沉积物;

3 蓄水池沉积物淤积超过设计清淤高度时,应及时进行清淤;

4 应定期检查泵、阀门等相关设备,保证其能正常工作;

5 防误接、误用、误饮等警示标识、护栏等安全防护设施及预 警系统损坏或缺失时,应及时进行修复和完善。

7.2.15 低影响开发设施维护频次应根据实际需求,由相关维护管理 部门制定。如暂无管理规定的,可参考《海绵城市建设技术指南

——低影响开发雨水系统构建》中维护频次要求,具体如下表

7.2.15 所示。

表 7.2.15 低影响开发设施维护频率参考表

|

低影响开发设施 |

最小维护频次 |

备注 |

|

透水铺装 |

检修、疏通透水能力 2 次/年(雨 季之前和期中) |

—— |

|

绿色屋顶 |

检修、植物维护 2~3 次/年 |

初春浇灌(浇透)1 次,雨季期间除杂草 1 次,北方气温降至 0 ℃前浇灌(浇透)1 次;视天气情况不定 期浇灌植物 |

|

下沉式绿地 |

检修 2 次/年(雨季之前、期中), 植物生长季节修剪 1 次/月 |

指狭义的下沉式绿地 |

|

生物滞留设施 |

检修、植物养护 2 次/年(雨季之 前、期中) |

植物栽种初期适当增 加浇灌次数;不定期 的清理植物残体和其 他垃圾 |

|

渗透塘 |

检修、清淤 2 次/年(雨季之前、 之后),植物修剪 4 次/年(雨季) |

不定期的清理植物残 体和其他垃圾 |

|

渗井 |

检修、清淤 2 次/年(雨季之前、 期中) |

—— |

|

湿塘 |

检修、植物残体清理 2 次/年(雨 季),植物收割 1 次/年(冬季之 前),前置塘清淤(雨季之前) |

—— |

|

雨水湿地 |

检修、植物残体清理 3 次/年(雨 季之前、期中、之后),前置塘清 淤(雨季之前) |

—— |

|

蓄水池 |

检修、淤泥清理 2 次/年(雨季之 前和期中) |

每次暴雨之前预留调 蓄空间 |

|

雨水罐 |

检修、淤泥清理 2 次/年(雨季之 前和期中) |

每次暴雨之前预留调 蓄空间 |

|

调节塘 |

检修、植物残体清理 3 次/年(雨 季之前、期中、之后),植物收割 1 次/年(雨季之后)前置塘清淤 (雨季之前) |

—— |

|

调节池 |

检修、淤泥清理 1 次/年(雨季之 前) |

—— |

|

植草沟 |

检修 2 次/年(雨季之前、期中), 植物生长季节修剪 1 次/月 |

—— |

|

渗管/渠 |

检修 1 年/次(雨季之前) |

—— |

|

植被缓冲带 |

检修 2 次/年(雨季之前、期中), 植物生长季节修剪 1 次/月 |

—— |

|

带截污功能的雨水口 |

检修 1 次/月(雨季之前,雨季后) |

—— |

|

初期雨水弃流设施 |

检修 1 次/月(雨季之前) |

—— |

|

人工土壤渗滤 |

检修 3 次/年(雨季之前、期中、 之后),植物修剪 2 次/年(雨季) |

—— |

7.2.16 海绵城市建设中植物施肥 所有涉及绿色植被的海绵城市建设的设施的施肥维护都应该

经过严格计算和实施控制。应当建立完善的施肥管理系统,肥料的 种类和成分组成应经过专业审核,有条件的情况下应首选自然肥料 而非化学肥料。施肥量应根据植被的提取能力决定,施肥过程应该 严格按照规范流程进行。

7.2.17 陆域缓冲带维护与管理,应符合本导则 7.2.3 节的相关规定。

7.2.18 生态护岸的维护,应符合下列规定:

1 应定期对护岸进行巡查,重点关注护岸的稳定和安全情况, 发现问题应及时汇报和处理,并尽快解决问题,避免产生严重后果。

2 加强对护岸范围内植物的维护和管理,定期对相关植物进行 补植,确保植物覆盖率达到设计要求,特别关注使用年限与植物覆 盖率息息相关的生态材料建成的生态护岸,如生态袋、植被网垫、 开孔混凝土砌块和植生土坡等。

7.2.19 水生植物的维护,应符合下列规定:

1 应定期对水生植物群落生长情况进行观测,挺水植物需防止 植株的蔓延扩散与株形保持,平时注意枝叶修剪,花絮、果实的维 护管理,生长季末一次性收割;浮叶植物需控制叶面覆盖范围,对 生长过于旺盛的区域采取定期收割措施,防止影响沉水植物生长及 景观效果;沉水植物在整个生长周期内需进行适时维护, 采取定期 收割措施,控制沉水植物生长高度在水面 20cm〜30cm 以下;

2 应遵循无害化、减量化和资源化原则,及时收割水生植物并 移出水体,避免对水体造成二次污染;

3 控制草食性鱼类数量,或采取围护措施防止水生植物被过度 啃食;及时清理水生杂草、丝状藻类(青苔)和外来入侵物种,保 持水生植物群落生态优势;

4 有条件的项目宜依据不同水生植物耐水湿特性调控水文条 件或采取保水、防护措施,防止水生植物干旱、过度淹水或水流冲 刷;

5 加强水生植物病害防治,可有针对性的可采取平衡施肥、控 制氮肥过量施用;加强栽培管理,保持通风透光,增强植株长势, 提高抗病力;减少植株的机械损伤;及时采用特定药剂防治;清除 病叶、病残体及集中烧毁等方法;

6 清除水中的杂草,湖底或湖水过于污浊时要换水或彻底清 理。

7.2.20 水生动物的维护,应符合下列规定:

1 宜每年一次调查水体中底栖动物和鱼类群落结构,底栖动物 除特殊情况无需特意维护;采取投放或捕捞措施,控制鱼类生物量 在 15kg/亩〜25kg/亩,使河道中鱼类群落结构处于健康水平;

2 种植生长有沉水植物的河道,在植物群落尚未稳定阶段,应 严格控制鲤、鲫、草鱼、锦鲤等草食性或杂食性鱼类的数量;待河 道生态系统稳定,群落结构相对完善后,经论证可适当投放草食性 鱼类以增加水体生物多样性;

3 应及时清捞病、死残体并排査原因;

4 春末秋初应防治鱼类感染各类寄生虫;

5 对涉及饮用水源或环境要求较高的水域,不得采用化学药剂 等对水体水质产生危害的方式。

7.2.21 原位净化设施的维护,应符合下列规定:

1 应定期对原位净化设施进行检査,主要包括生态浮床床体、 固定粧(绳) 的牢固性、各机械设备运转情况、生物填料的脱落情 况和生物膜的挂膜附着情况等。若发现有问题,应对松动或破损的 床体釆用更换或加固措施,尽快排除设备故障,并及时补充或更换 生态填料;

2 根据水体溶解氧变化的规律,调整增氧机启闭时段,通常在 水体溶解氧低于 3mg/L 时开启,达到 5mg/L 时关闭;

3 当生物膜表面泥沙吸附过多,或者发生丝状藻覆盖缠绕现 象,应及时清理生物膜的表面。

7.2.22 监测与监控系统的维护,应符合下列规定:

1 应加强信息化管理设施的管护,注重基础数据和相关资料的

积累,合理科学利用监测监控数据信息,指导水务工程的维护与管 理工作;

2 应定期检查系统的运行情况,添加药剂和清洗设备,保证系 统运行的正常运行,维持设备的监测精度;

3 应定期将监测数据传输至管理部门,及时统计分析,掌握水 体水质、排口水量水质等动态变化情况,若排口水质浓度大幅增加 或河道水质有较大变化,应及时排摸问题,并尽快予以处理解决;

4 应对项目现场进行监控,记录、纠正和跟踪船舶排污、违规 捕鱼、乱倾倒垃圾等不文明行为。

7.3 风险管理

7.3.1 雨水回用系统输水管道严禁与生活饮用水管道连接。

7.3.2 潜水水位高及径流污染严重的地区应采取有效措施防止下渗 雨水污染潜水。

7.3.3 严禁向雨水收集口和低影响开发雨水设施内倾倒垃圾、生活 污水和工业废水,严禁将城市污水管网接入低影响开发设施。 7.3.4 城市雨洪行泄通道及易发生内涝的道路、下沉式立交桥区等 区域,以及城市绿地中湿塘、雨水湿地等大型低影响开发设施应设 置警示标识和报警系统,配备应急设施及专职管理人员,保证暴雨 期间人员的安全撤离,避免安全事故。

7.3.5 陡坡坍塌、滑坡灾害易发的危险场所,对居住环境以及自然 环境造成危害的场所,以及其他有安全隐患场所不应建设低影响开 发设施。

7.3.6 严重污染源地区,包括地面易累积污染物的化工厂、制药厂、 金属冶炼加工厂、传染病医院、油气库、加油加气站等,水源保护 地等特殊区域如需开展低影响开发建设的,应开展环境影响评价, 避免对潜水和水源地造成污染。

7.3.7 海绵城市设施需与城市排水管网系统协同实施,共同解决内 涝风险。

附录 A 年径流总量控制率与设计降雨量 之间的关系

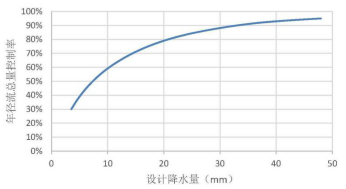

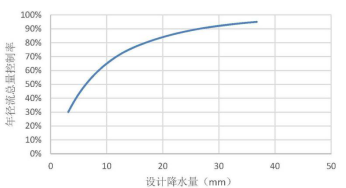

A.0.1 城市年径流总量控制率对应的设计降雨量值的确定,是通过 统计学方法获得的。根据中国气象科学数据共享服务网中国地面国 际交换站气候资料数据,选取近 30 年(反映长期降雨规律和近年 气候变化)日降雨(不包括降雪)资料,扣除小于等于 2 mm 的降 雨事件的降雨量,将降雨量日值按雨量由小到大进行排序,统计小 于某一降雨量的降雨总量(小于该降雨量的按真实雨量计算出降雨 总量,大于该降雨量的按该降雨量计算出降雨总量,两者累计总和) 在总降雨量中的比率,此比率(即年径流总量控制率)对应的降雨 量(日值)即为设计降雨量。

A.0.2 设计降雨量是各城市实施年径流总量控制的专有量值,考虑 我省不同城市降雨分布特征不同,各城市设计降雨量值应单独推 求。附录 B 给出了我省部分城市年径流总量控制率对应的设计降 雨量值(白城市依据 1984-2013 年降雨资料计算,长春等城市依据

1985-2014 年降雨资料计算),其他城市的设计降雨量值可根据以上 方法获得,资料缺乏时,可根据当地长期降雨规律和近年气候的变 化,参照与其长期降雨规律相近城市的设计降雨量值。

附录 B 吉林省部分城市不同年径流总量控制率与 设计降雨量图

B.0.1 长春市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量,见图

B.0.1。

图B.0.1 长春市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量

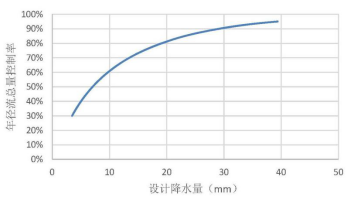

B.0.2 延吉市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量,见图

B.0.2。

图B.0.2 延吉市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量

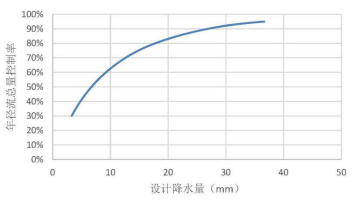

B.0.3 临江市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量,见图

B.0.3。

图B.0.3 临江市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量 B.0.4 松原市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量,见图 B.0.4。

图B.0.4 松原市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量

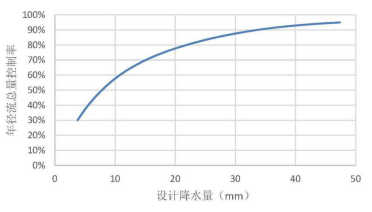

B.0.5 四平市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量,见图

B.0.5。

图B.0.5 四平市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量 B.0.6 白城市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量,见图 B.0.6。

图B.0.6 白城市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量

B.0.7 白山市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量,见图

B.0.7。

图B.0.7 白山市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量

附录 C 吉林省部分城市 30 年逐年 平均降雨量(单位:mm)

|

|

长春 |

延吉 |

松原 |

四平 |

临江 |

白城 |

白山 |

|

1984 |

- |

- |

- |

- |

- |

319.5 |

656.0 |

|

1985 |

795.3 |

366.4 |

537.7 |

747.2 |

842.7 |

422.7 |

975.8 |

|

1986 |

750.9 |

695.0 |

410.4 |

698.9 |

970.0 |

540.4 |

992.7 |

|

1987 |

555.4 |

621.7 |

504.0 |

588.7 |

823.1 |

405.9 |

879.0 |

|

1988 |

440.8 |

384.8 |

426.3 |

601.8 |

654.2 |

405.9 |

646.5 |

|

1989 |

594.3 |

490.2 |

284.4 |

623.3 |

757.4 |

258.3 |

710.4 |

|

1990 |

538.1 |

596.2 |

561.7 |

630.0 |

822.2 |

550.2 |

764.3 |

|

1991 |

669.1 |

367.2 |

367.8 |

537.1 |

703.5 |

474.3 |

818.6 |

|

1992 |

484.0 |

474.0 |

327.2 |

465.8 |

725.4 |

348.1 |

678.9 |

|

1993 |

437.1 |

431.4 |

386.9 |

642.7 |

572.8 |

525.0 |

649.6 |

|

1994 |

652.3 |

692.6 |

441.1 |

632.4 |

628.4 |

365.7 |

766.3 |

|

1995 |

529.1 |

715.4 |

298.9 |

490.2 |

1195.1 |

229.4 |

1249.9 |

|

1996 |

464.7 |

403.6 |

279.4 |

523.9 |

710.8 |

365.2 |

785.2 |

|

1997 |

545.6 |

440.0 |

378.5 |

630.9 |

588.9 |

169.7 |

560.0 |

|

1998 |

598.5 |

444.7 |

498.2 |

742.9 |

764.7 |

704.8 |

763.3 |

|

1999 |

456.4 |

475.7 |

342.9 |

585.2 |

676.3 |

287.3 |

636.5 |

|

2000 |

382.5 |

818.5 |

337.8 |

514.5 |

614.1 |

260.1 |

746.9 |

|

2001 |

357.9 |

431.5 |

251.6 |

459.6 |

564.2 |

96.0 |

706.9 |

|

2002 |

446.0 |

554.2 |

500.7 |

342.2 |

642.0 |

312.8 |

597.7 |

|

2003 |

488.6 |

365.3 |

413.5 |

497.7 |

723.8 |

402.3 |

689.8 |

|

2004 |

446.4 |

397.8 |

271.2 |

502.5 |

866.9 |

130.7 |

783.4 |

|

2005 |

640.9 |

495.6 |

459.8 |

770.3 |

1003.2 |

305.3 |

1009. 1 |

|

2006 |

602.8 |

412.2 |

322.0 |

506.3 |

730.4 |

268.1 |

820.0 |

|

2007 |

504.5 |

561.0 |

250.4 |

392.3 |

896.5 |

218.6 |

829.6 |

|

2008 |

690.2 |

416.8 |

597.5 |

640.8 |

708.9 |

356.2 |

724.3 |

|

2009 |

436.9 |

439.7 |

364.3 |

371.4 |

874.4 |

256.8 |

709.8 |

|

2010 |

838.7 |

525.7 |

326.8 |

807.7 |

1192.9 |

352.6 |

1193.5 |

|

2011 |

435.2 |

289.6 |

383.5 |

359.0 |

628.2 |

377.1 |

636.9 |

|

2012 |

681.1 |

696.4 |

571.8 |

676.1 |

893.7 |

398.2 |

805.9 |

|

2013 |

701.4 |

588.2 |

488.1 |

729.4 |

919.6 |

515.1 |

1040.7 |

|

2014 |

406.0 |

425.6 |

494.2 |

452.9 |

539.6 |

- |

- |

注:上述雨量资料由气象部门提供

附录 D 吉林省主要城市气候要素一览表

|

城市 |

气候 分带 |

年均气温 (℃) |

1 月均气温 (℃) |

7 月均气温 (℃) |

年均降水量 (mm) |

无霜期 (d) |

冻深 (m) |

|

长春市 |

中

温

带 |

4.8 |

-17.25 |

22.95 |

600 |

151 |

1.60 |

|

吉林市 |

5.1 |

-17.5 |

23.1 |

639.2 |

134 |

1.80 |

|

|

松原市 |

5.96 |

-15.8 |

22.6 |

441.13 |

150 |

2.00 |

|

|

四平市 |

6.5 |

-19.3 |

19.8 |

653.0 |

145 |

1.54 |

|

|

延吉市 |

5.8 |

-15.4 |

24.1 |

521.2 |

135 |

1.60 |

|

|

珲春市 |

5.65 |

-11.7 |

21.2 |

618.1 |

154 |

1.52 |

|

|

白城市 |

5.57 |

-16.5 |

22.3 |

344.04 |

136 |

1.85 |

|

|

公主岭市 |

5.6 |

-15.6 |

23.4 |

594.8 |

146 |

1.70 |

|

|

梅河口市 |

5.7 |

-17.1 |

22.3 |

708.3 |

143 |

1.50 |

|

|

辽源市 |

5.5 |

-16.3 |

22.5 |

698.7 |

147 |

1.65 |

|

|

通化市 |

5.1 |

-15.9 |

23.2 |

936.4 |

149 |

1.70 |

|

|

白山市 |

4.61 |

-15.6 |

22.2 |

942.9 |

126 |

1.65 |

附录 E 吉林省海绵城市岩土特征一览表

|

城市 |

地貌 类型 |

地层特征 |

含水层特征 |

|||||

|

第四系 厚度(m) |

第四系岩性 |

下伏基岩 |

含水层岩性 |

埋深 (m) |

厚度 (m) |

单井涌水 量(m3/d) |

||

|

长春 |

冲积 平原 |

0-40 |

黄土状亚粘土、亚粘土、 粉砂、细砂、中砂、粗砂、 砂砾石 |

白垩系泥岩、砂岩 |

中粗砂、砂砾 石、粉砂岩 |

2~15 |

4~20 |

100-1000 |

|

四平 |

3-20 |

亚粘土、亚砂土、砂、砂 砾石 |

白垩系泥岩、砂岩 |

砂砾石、细砂、 粉砂岩 |

8~27 |

4~20 |

100 |

|

|

公主岭 |

2.3-25 |

亚砂土、亚粘土、中粗砂、 砂砾石 |

白垩系泥岩、砂岩 |

中、粗砂、砂 岩 |

4~11 |

5~20 |

100-1000 |

|

|

松原 |

0-50 |

亚粘土、粉砂、中粗砂、 砂砾石 |

白垩系泥岩 |

砂砾石、中粗 砂、粉砂 |

1.5~2 |

20~70 |

100-3000 |

|

|

白城 |

扇形 地 |

16-50 |

亚粘土、亚砂土、细砂、 砂砾石 |

新近系泥岩、砂岩 |

砂砾石、粗砂 |

1~2 |

30~45 |

大于 5000 |

|

延吉 |

盆地 |

1-19 |

粘土、亚粘土、亚砂土、 砂、砂砾卵石, |

白垩系泥岩、砂岩 |

卵砾石、砂岩 |

2~13 |

8~45 |

100-1000 |

|

珲春 |

4.5-15.6 |

亚粘土、亚砂土、中粗砂、 砂砾石 |

古近系粉砂岩、砂岩等 |

卵砾石、砂岩 |

1~2 |

20~70 |

100-3000 |

|

|

吉林 |

山前 冲洪 积 平原 |

5-20 |

亚粘土、中细砂、粗砂、 砂砾石 |

二叠系完整基岩、岩浆 岩 |

砂砾石、粗砂、 中细砂 |

4.5~35 |

5~50 |

1000-5000 |

|

辽源 |

1.8-15.8 |

亚砂土、中砂、、淤泥质亚 粘土、砂砾石 |

侏罗系页岩及砂岩、岩 浆岩 |

砂砾石、粗砂 |

4-~10 |

5~20 |

100-500 |

|

|

通化 |

0.6-6.5 |

亚砂土、细砂、砂砾石层 |

震旦系、老岭群等完整 基岩 |

砂砾石、中粗 砂 |

3.5~7 |

5~30 |

100-1000 |

|

|

白山 |

1.2-6.0 |

亚粘土、亚砂土、砂砾石、 砾卵石 |

白垩系角砾岩、侏罗系 粉砂岩及砾岩等 |

砂岩 |

20~50 |

5~20 |

小于 100 |

|

|

梅河口 |

2-24 |

亚粘土、亚砂土、砂、砾 砂、砂砾石 |

岩浆岩 |

砂砾石、粗砂 |

5~10 |

3~20 |

100-1000 |

附录 F 吉林省海绵地层水文地质参数

|

城 市 |

土质 |

渗透系数 K |

含水率 W(%) |

孔隙率 Φ(%) |

地貌 单元 |

|

|

m/d |

m/s |

|||||

|

长 春 市 |

亚粘土 |

0.005~0.1 |

6×10-8~1×10-6 |

22.1~25.4 |

37.5~51.6 |

台地 |

|

黄土 |

0.2~0.5 |

3×10-6~6×10-6 |

25.2~26.6 |

35.7~54.6 |

台地 |

|

|

粉砂 |

0.5~1.0 |

6×10-6~1×10-5 |

11.50~13.70 |

43.1~45.4 |

阶地 |

|

|

细砂 |

1.0~5.0 |

1×10-5~6×10-5 |

17.28~30.55 |

40.8~52.4 |

阶地 |

|

|

中砂 |

5.0~20.0 |

6×10-5~2×10-4 |

16.6~17.6 |

35.6~35.6 |

阶地 |

|

|

粗砂 |

20.0~50.0 |

2×10-4~6×10-4 |

13.0~16.4 |

42.8~45.8 |

阶地 |

|

|

砂砾石 |

50.0~100.0 |

6×10-4~1×10-3 |

5.1~16.4 |

28.5~31.2 |

阶地 台地 |

|

|

四 平 市 |

亚粘土 |

0.005~0.1 |

6×10-8~1×10-6 |

22.18~25.25 |

46.7~48.8 |

阶地 台地 |

|

粉细砂 |

0.3-1.5 |

3.4×10-6~ 1.7×10-5 |

19.49~21.22 |

45.1~46.2 |

台地 |

|

|

砂砾石 |

51.4-127.5 |

5.9×10-4~ 1.5×10-3 |

1.243.23 |

29.1~41.6 |

阶地 |

|

|

公 主 岭 市 |

亚粘土 |

0.005~0.1 |

6×10-8~1×10-6 |

17.54~22.30 |

41.7~46.8 |

阶地 台地 |

|

中砂 |

9.0~20 |

1.0×10-4~ 2.3×10-4 |

16.6~17.6 |

35.6~35.6 |

阶地 |

|

|

粗砂 |

20.0~25.0 |

2.3×10-4~ 2.9×10-4 |

10.36~12.82 |

32.7~42.4 |

阶地 |

|

|

松 原 市 |

亚砂土 |

0.2~0.5 |

3×10-6~6×10-6 |

21.37~23.05 |

45.0~49.4 |

岗地 阶地 |

|

粉砂 |

0.5~1.0 |

6×10-6~1×10-5 |

11.50~13.70 |

43.1~45.4 |

岗地 阶地 |

|

|

细砂 |

1.0~5.0 |

1×10-5~6×10-5 |

17.28~30.55 |

40.8~52.4 |

岗地 阶地 |

|

|

淤泥质 亚粘土 |

0.005~0.1 |

6×10-8~1×10-6 |

20.90~24.40 |

42.1~47.4 |

岗地 阶地 |

|

|

砂砾石 |

2.51~7.80 |

2.9×10-5~ 9.0×10-5 |

10.0~21.85 |

35.0~44.0 |

岗地 阶地 |

|

|

白 城 市 |

亚粘土 |

0.005~0.1 |

6×10-8~1×10-6 |

28.50~39.20 |

51.5~62.1 |

扇形 地 |

|

粗砂 |

41.78~100 |

4.8×10-4~ 1.2×10-3 |

10.85~30.03 |

43.1~49.8 |

扇形 地 |

|

|

砂砾石 |

100~350 |

1.2×10-3~ 4.1×10-3 |

6.34~14.55 |

47.5~54.6 |

扇形 地 |

|

|

延 吉 |

亚粘土 |

0.005~0.1 |

6×10-8~1×10-6 |

5.50~22.07 |

35.8~49.8 |

盆地 |

|

砂砾石 |

12.0~25.0 |

1.4×10-4~ 2.9×10-4 |

2.32~8.23 |

38.9~50.0 |

盆地 |

|

|

珲 春 |

亚粘土 |

0.005~0.1 |

6×10-8~1×10-6 |

5.50~22.07 |

35.8~49.8 |

盆地 |

|

砾石 |

115.17~298.4 |

1.3×10-3~ 5.0×10-3 |

2.32~8.23 |

38.9~50.0 |

盆地 |

|

|

吉 林 |

亚粘土 |

0.005~0.1 |

6×10-8~1×10-6 |

25.64~37.47 |

53.7~61.3 |

台地 丘陵 |

|

黄土 |

0.2~0.5 |

3×10-6~6×10-6 |

6.24~31.25 |

35.5~63.3 |

台地 |

|

|

粗砂 |

25.0~45.0 |

2×10-4~6×10-4 |

15.68~27.19 |

35.6~49.6 |

阶地 台地 |

|

|

砂砾石 |

70.0~99.8 |

8.1×10-4~ 1.2×10-3 |

6×10-8~ 1×10-6 |

9.2~50.0 |

阶地 台地 丘陵 |

|

|

辽 源 |

亚粘土 |

0.005~0.1 |

6×10-8~1×10-6 |

25.64~37.47 |

53.7~61.3 |

阶地 台地 |

|

中砂 |

5.0~20.0 |

6×10-5~2×10-4 |

16.6~17.6 |

35.6~35.6 |

阶地 台地 |

|

|

砂砾石 |

15.26~18.38 |

1.8×10-4~ 2.1×10-4 |

1.36~27.78 |

9.2~50.0 |

阶地 台地 |

|

|

通 化 |

亚粘土 |

0.005~0.1 |

6×10-8~1×10-6 |

6.48~7.84 |

29.1~34.3 |

阶地 |

|

亚砂土 |

0.2~0.5 |

3×10-6~6×10-6 |

7.11~13.84 |

18.4~23.6 |

阶地 |

|

|

细砂 |

1.0~5.0 |

1×10-5~6×10-5 |

17.28~30.55 |

38.7~40.2 |

阶地 |

|

|

砂砾石 |

28.5~50 |

3.3×10-4~ 5.8×10-4 |

1.36~27.78 |

38.9~42.2 |

阶地 |

|

|

白 山 |

亚粘土 |

0.005~0.1 |

6×10-8~1×10-6 |

6.48~7.84 |

28.9~33.0 |

阶地 |

|

泥岩 |

- |

- |

4.82~23.37 |

30.8~50.3 |

阶地 台地 |

|

|

泥灰岩 |

- |

- |

2.84~5.60 |

29.8-~31.8 |

阶地 台地 |

|

|

梅 河 口 |

亚粘土 |

0.005~0.1 |

6×10-8~1×10-6 |

25.64~37.47 |

38..6~39.3 |

阶地 台地 |

|

粗砂 |

8.03~9.70 |

9.3×10-5~ 1.1×10-4 |

15.68~27.19 |

32.5~39.7 |

阶地 台地 |

|

|

砂砾石 |

15.26~18.38 |

1.8×10-4~ 2.1×10-4 |

1.36~27.78 |

40. ~45.4 |

阶地 台地 |

注:1、附录 D、E、F 由吉林省地质工程勘察院提供。

2、含水率为质量比,亚粘土即粉质粘土,亚砂土即粉土。

3、在部分地区没有相应的抽水试验资料情况下,渗透系数等参数取值为 经验数值。

附录 G 吉林省土壤分区概括图

|

I 东部山地灰棕壤区 |

I1 长白山中山低山 灰棕壤白浆土亚区 |